アンズ

2021年8月24日

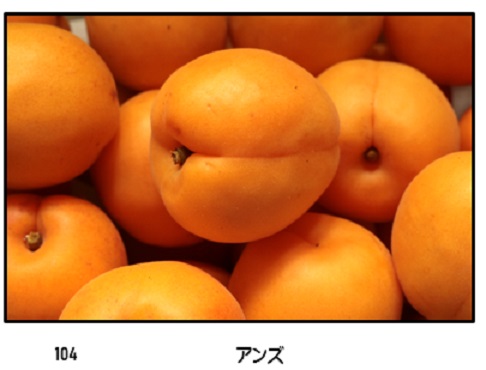

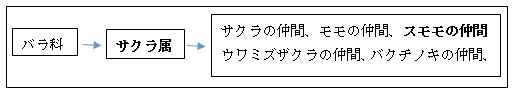

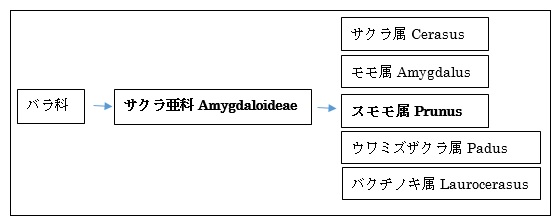

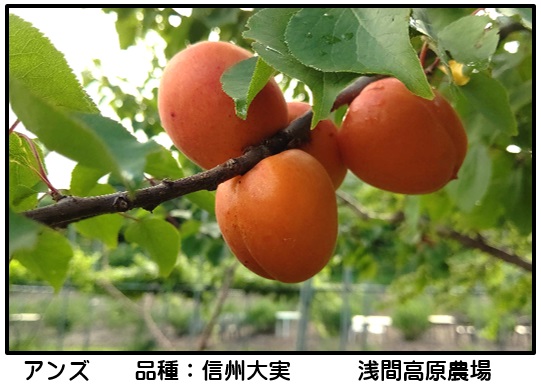

2021年8月24日日本名  アンズ、杏子 アンズ、杏子中国名  杏果、甜梅、杏子 杏果、甜梅、杏子韓国名  살구나무 살구나무モンゴル語 ネパール語 ペルシャ語 トルコ語 アルメニア語 ギリシャ語 イタリア語 スペイン語 ポルトガル語 英語  apricot apricot学名  科名 バラ科(Rosaceae) 科名 バラ科(Rosaceae) 属名 スモモ属(Prunus) 属名 スモモ属(Prunus)同義名 Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) T.T.Yü et L.T.Lu 画像104のアンズは食品スーパーで買ったもので、直径約5cm、重さ約70gでした。 分類が見直されています  前はバラ科のサクラ属(Prunus)には各種サクラ類(花を見る桜とサクランボを採る桜)もモモ、スモモ、ウメ、ウワミズザクラ、バクチノキを含めていました。

前はバラ科のサクラ属(Prunus)には各種サクラ類(花を見る桜とサクランボを採る桜)もモモ、スモモ、ウメ、ウワミズザクラ、バクチノキを含めていました。次の時代では花を見るようなサクラ類と他のモモ仲間からバクチノキの仲間までのグループを2つに分けてサクラ属(Cerasus)とスモモ属(Prunus)にしました。 それでもスモモ属がまだすっきりしないのでスモモ属のなかを亜属に分けることが行われました。  今はサクラ亜科の下に5つの属が配置されて落ち着いたかと思われていたところ、スモモ属の中のアンズの一群をアンズ属(Armeniaca)に分ける考えが出てきています。

今はサクラ亜科の下に5つの属が配置されて落ち着いたかと思われていたところ、スモモ属の中のアンズの一群をアンズ属(Armeniaca)に分ける考えが出てきています。このような変遷があるので、参考にする本によって学名の属を表す部分がいろいろあります。 今回のアンズの話では、アンズ属の名前を同義名として記しておきました。  名前のこと

名前のこと アンズの学名の属名部分のPrunusはスモモの意味で、種名の部分は、原産地がアルメニア (Armenia)だと考えられたためにarmeniacaとなっています。

アンズの学名の属名部分のPrunusはスモモの意味で、種名の部分は、原産地がアルメニア (Armenia)だと考えられたためにarmeniacaとなっています。アプリコット(apricot)の語源は、アンズが桃よりも早く熟すことから早く熟す果物(mālum praecoquum)呼ばれたことによります。 ラテン語のpraecoquumやギリシャ語のberikokkiaやperikokkiaがスペイン語abercocやポルトガル語albricoqueになり英語に入ってapricotとなったと説明されています。 学校帰りの思い出 小学校の4年か5年頃、学校の帰りに遊び仲間のシメキンの家によって、アンズの木に登ってアンズを食べました。アンズの種は道路のコンクリで擦って両側に穴をあけて、くぎを使って匂いのする天神様を掘り出して笛を作ってピーピーと鳴らして遊びました。 アンズは春早く、まだ葉を出さない枝にピンクから白の花を咲かせます。あんずの実は梅より少し大きい球形に育ち、6月末頃には赤黄色に熟して軟らかくなり良い匂いがします。

画像206のアンズはまだ寒い3月下旬に咲きました。この木はほとんど実が着きません。

画像206のアンズはまだ寒い3月下旬に咲きました。この木はほとんど実が着きません。アンズの果皮には産毛があり果肉は赤黄色です。果肉と核は離れやすいです。 梅も果皮に産毛があり熟すとアンズと同様に見えますが果肉と核は離れません。 味はアンズの方が梅よりも甘味があります。 原産地と伝播 アンズは昔から中国北部、西部、新疆ウイグル自治区、チベット、モンゴル、ヒマラヤ山麓、から西アジアまで広く栽培されていて原産地はについては諸説ありましたが、中国北部の山東省、山西省、河北省の山岳地帯から中国東北地方の南部が原産地と見られています。 この地方にはモウコアンズとマンシュウアンズという野生種があります。 中国ではアンズは紀元前3000年くらい前から薬用と食用に栽培されていて、6世紀中頃には数品種が記録されています。 野生種のアンズは食用にならないので栽培はされませんが仁を採取し薬用にます。 西方への伝搬 西方へは中央アジアからおそらくシルクロードを通じて紀元前1-2世紀にはペルシャに伝わり、小アジア地方で栽培され、アルメニア、トルコを通って1世紀にはギリシャやローマに伝わったとされています。 地中海沿岸に伝わって来るまでの間にアンズは温暖な夏乾燥気候に適応するようになり地中海沿岸に広がり「欧州系」のアンズとなり、英語で言うアプリコットになりました。 ヨーロッパではアンズの原産地がアルメニア (Armenia)だと思われたほどですからトルコの東、ペルシャの西あたりでは盛んに栽培されていたことが伺えます。 アンズは英国へは1542年に持ち込まれましたが気候に合った栽培品種ができる1700年代までは栽培は困難でした。 アメリカヘは1720年に、スペインからキリスト教の牧師によってカリフォルニア州にもたらされて栽培が本格化します。現在「欧州系」アンズが世界各地で栽培されています。 東方への伝搬

東方に伝わったアンズは比較的寒い気候に適応するようになりました。

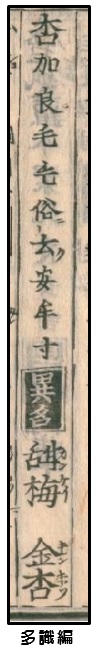

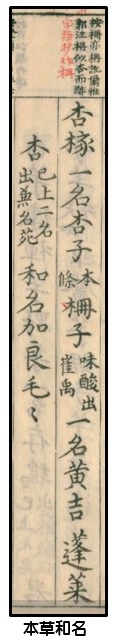

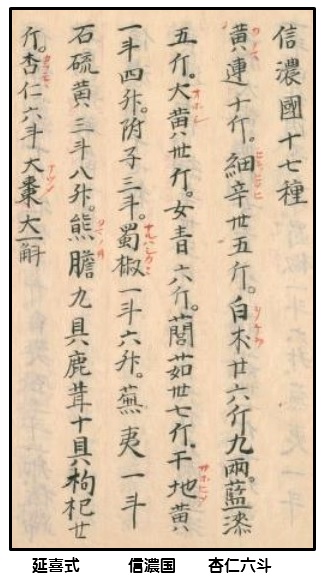

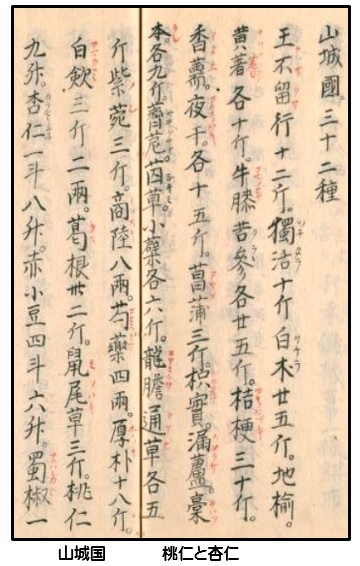

東方に伝わったアンズは比較的寒い気候に適応するようになりました。日本へは弥生時代に中国から渡来したと考えられています。もっとも古い記載は平安時代の薬の事典『本草和名』(918年)に杏に対して加良毛々(カラモモ)の和名が記録されている。*注 江戸時代初期の『多識編』(1649)では杏 加良毛毛(カラモモ)は世間では安牟寸(アムス アンズ)と言うと書いています。 『大和本草』(1709)には「アンズ」の語源については「杏子を唐音でよんでアンヅと言う」とあります。 杏は呉音ではキョウです。杏子を「キョウシ」と読むのかどうか知らないですが、漢方薬の原料の杏仁を「キョウニン」と言います。 平安時代には、アンズの仁すなわち"杏仁"とモモの仁すなわち"桃仁"は薬として使われたことが延喜式(927)の記録でわかります。 『延喜式』(巻第37 典薬寮)に山城国、摂津国、甲斐国、信濃国では"杏仁" を納めていたことが記録されています。画像は信濃国と山城国です。 モモの仁、"桃仁"を納めている国は多くある中で、 "杏仁"と"桃仁"の両方を納めているのは摂津国と山城国だけです。 甲斐国と信濃国は桃仁を納めていません。お前の所は"桃仁"よりも貴重な"杏仁"をたくさん納めるから"桃仁"は免除してやる、となっていたのかも知れないとする解釈があります。 現在の山梨県と長野県は指折りの果物県で桃とアンズをたくさん生産していますが、平安時代に既に果物国だったことは弥生から平安時代の遺跡の遺物に桃の種があることからも伺えます。 (延喜式で貢納されていた"桃仁"についての研究論文があります。国立歴史民俗博物館研究報告 218巻 2019年12月27日)

(古書の画像は国会図書館デジタルコレクションに依ります。)

(古書の画像は国会図書館デジタルコレクションに依ります。)

栽培品種 西方に伝わったアンズは甘みが強くそのまま生で食べられるほか加工用にも適した「欧州系」アンズとなり、今は、南ヨ一口ッパ、南北アフリカ、オーストラリア、南北アメリカをはじめ西アジアからアジアを含めて世界中で栽培されています。 東方に広がったアンズは寒い気候には耐えるが、暑い地方に適さないウメ的な性質を獲得し、果実は酸味が強く加工向きの性質を持つ「東亜系」アンズとなりました。 日本では明治時代までは主に薬用に「東亜系」の在来種が栽培されていましたが、明治時代に果物として生で食べることもできる「欧州系」の品種が導入されました。 現在、日本には「東亜系」と「欧州系」それらの交雑から作られた数十種の栽培品種があります。 アンズとウメの交雑種  アンズはウメとスモモと近縁のため交雑がおこりやすく、多くの自然交雑品種ができました。

アンズはウメとスモモと近縁のため交雑がおこりやすく、多くの自然交雑品種ができました。もともと「東亜系」の品種群にはウメとの交雑の痕跡があるとされています。 今ある多くの栽培品種は「東亜系」品種と「欧州系」品種の交雑で作られたものです。 ニコニコットもその一つで生産者も消費者もニコニコするような甘くて大きい果実がたくさん採れる生食向き品種です。 アンズでウメの形質の強いものに小笠原という品種があります。秋田県の八助という品種は梅の肉質で甘味も酸味もあり、梅と同様に加工利用されています。 ウメでアンズの形質の強いものには豊後、白加賀という品種があります。 アンズとスモモの交雑種 プラムコット、プルオット、杏李があります。 生産地 日本では毎年2000から2500トン生産されています。 青森県と長野県が大産地で両県でほぼ100%、香川県がわずかで他県は生産があっても農業統計に表れるほど生産量はありません。 長野市や千曲市では3月末のアンズ開花の頃にあんず祭りをやり、日本一のあんずの里を宣伝しています。アンズの収穫期は6月の末から7月の始めです。 世界的には年に408万トンほど生産があります。生産の多いところはトルコが84万トンで一番多く次いでウズベキスタン53万トン、イラン33万トン、イタリア27万トン、アルジェリアが21万トンです。ヨーロッパではフランス、スペイン、ギリシャも多く生産しています。本家の中国は7万トン程度です。学名に名を残しているアルメニアは7万トン程度生産しています。 詠まれたあんず  信州の日本一のあんずの里はあんず祭り。 まだちょっと寒く遠くに雪を残す山が見える。 杏さいて遠くは犀川の千曲に霞み入るあたり  荻原井泉水 荻原井泉水遠雪嶺信濃の里は花杏  中川濱子 中川濱子花あんずかがやき流る千曲川 咲きそめしあんずの香手に掬ひ 一村は杏の花に眠るなり  星野立子 星野立子つながれし牛に杏の花ざかり  梅雨の真最中の6月末から7月半ばがアンズの熟す頃。杏子のように黄色く赤く熟す梅もある。ほたほたの杏子なら間違いなく甘い。 おお何と酸っぱ杏に瞞されし  高澤良一 高澤良一あんずほたほたになり落ちにけり あかあかと杏熟れたり梅雨曇り  内藤吐天 内藤吐天思春期の甘酸っぱくて杏子もぐ  槁本幹夫 槁本幹夫杏子もいでくれたる君のことをふと ★ アンズの里の写真は同窓の高橋さんが撮ったものです。 彼のホームページはここ http://uncletell.web.fc2.com/index.html ★ アンズ "信州大実"の写真は浅間高原農場からの提供です。 ホームページはここ https://www.asamakougenfarm.com 食べる アンズは体内で分解されると有毒成分を出すアミグダリンを含んでるので、大量に食べると中毒します。 しかし完熟果、乾燥や加熱など加工したアンズではアミグダリンは無毒のレベルです。 熟したアンズは生食もされますが日持ちが悪いので干しアンズ、ジャム、シロップ漬け、コンポート、ゼリー、果実酒に加工されて菓子や料理に使います。 干しあんずは世界各地で作られています。中でも中東のトルコ、イラン、アフガニスタンのドライフルーツは量も多く有名です。 干しアンズは水でもどしてチョコレートに入れたり、刻んでパンやプディングに入れたりします。 中東ではよく煮込み料理やピラフに使われ、ラム肉のローストの際に詰め物としても使います。 食用の杏仁を乾燥して粉にしたものは杏仁霜(きょうにんそう)と言い杏仁豆腐の風味付けに用いられます。 ナッツとして仁も食べられる種類のアンズもあります。 薬 アンズの種の中身である杏仁は昔から咳止め、喘息、便秘に効く薬でした。

熟したアンズ果実の種を取り出して干してから、核を割って仁を取り出して乾燥すると杏仁になります。 平安時代にはアンズの杏仁とモモの桃仁を薬にしていたことが延喜式で分かります。 今の知識で言うと杏仁の薬効成分の主体はアミグダリンという成分です。 アミグダリンは分解されるとベンズアルデヒドという(アンズの仁に特有な良い匂いの元)と有毒なシアン(青酸)を出します。 アミグダリンの代謝物は中枢神経系を阻害し、呼吸麻痺起こすので有毒ですが、杏仁は鎮咳作用、去痰作用、 潤腸作用、利尿作用、を持つので、生薬としていろいろな漢方薬に入っています。 例えば⿇⻩加朮湯、⿇杏⽢⽯湯、茯苓杏仁⽢草湯、続命湯、神秘湯、清肺湯、麻杏薏甘湯です。 杏林は医者  中国の神仙伝にある話。

中国の神仙伝にある話。大筋こんな話です。 昔、呉の国の櫨山に董奉(とうほう)という名医がいた。 病人を治しても銭を受け取らず、その代わりにアンズの木を植えさせた。 そのため数年後には家のまわりに立派なアンズの林ができた。 それで徳のある名医のことを杏林と言うようになった。 杏林大学や杏林製薬の杏林のいわれです。 ----------------------------------------------------- (*KB注 本草和名の著者は参考にした本には深江輔仁とあります。深根輔仁の誤記ではないかとの有力な説があります。https://doi.org/10.14989/DunhuangNianbao_10_399) -----------------------------------------------------

|