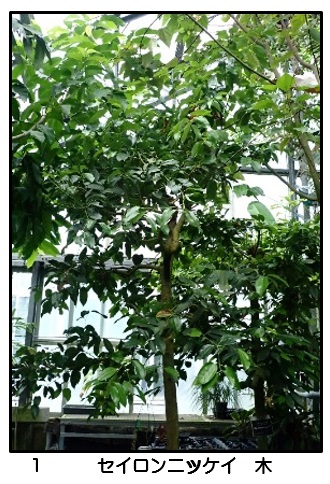

シナモン 2025年7月22日、8月 27日修正、9月19日修正 シナモン 始めに 香辛料のシナモンはクスノキ科のニッケイ属の木の樹皮から作ります。その香辛料を作るための植物(木)を指してシナモンと呼ぶのでややこしいです。 それで、香辛料名と植物名がごちゃまぜになることがあるので、ちょっと気をつけてください。 もう一つ面倒があります。 シナモン(cinnamon)は「ニッケイ(肉桂)」あるいは「ニッキ」と訳されています。肉桂が木を意味する場合にはこのニッケイ(肉桂)は日本固有の植物ニッケイ(Cinnamomm sibolbldii)です。一方、中国語は カシアニッケイ(Cinnamomum cassia)で漢字で 肉桂あるいは桂と書きます。 日本と中国で同じ文字”肉桂”ですが異なった木を意味しています。 分類の変更があった 今までの分類ではクスノキの仲間はクスノキ科(Lauraceae)のニッケイ属(Cinnamomum )に含まれていましたが、2025年のWorld Florora Onlineの分類ではクスノキ属(Camphora)に分類されています。研究の進展により、ニッケイ属を分割してクスノキ属が作られ、18種の植物がニッケイ属からクスノキ属に移されました。ニッケイ属には 227種類が登録されています。 https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum https://en.wikipedia.org/wiki/Camphora_(plant) ニッケイ属の木 ニッケイ属の木は熱帯、亜熱帯のアジアを原産とする高さ10-20mになる常緑広葉樹で、東南アジアを中心にインドからネパール、中国の南部、オーストラリアに分布しています。今では、経済的価値のある樹種は世界各地の熱帯の国々に導入され栽培されています。対生あるいは互生につく葉は長楕円形で先が尖り、緑色で厚く革質で艶があります。3本(あるいは5本)に分かれる葉脈がハッキリしています。 新葉は赤色になるものが多くあります。直径数mmから1cmくらいの白色から黄色の小さな花をつけ、果実は直径1cmほどの卵形や球形で熟すと黒くなります。 ニッケイ属の植物は多い少ないの差はありますが、すべて香辛料となる芳香成分を含んでいるので、すべての部分(樹皮、葉、花、果実、枝、根)が古くから薬用や香辛料に使用されています。 商業的に香辛料の原料とする木は2種類 商業的に香辛料シナモン を作るために使われる木は2種類で一つはセイロンニッケイもう一つはカシアニッケイです。 両者は木の姿も香りも似ていますが、味や香りには微妙な違いがあります。それで、香辛料の用途によって使い分けされています。 セイロンニッケイ セイロンニッケイ(Cinnamomum verum J.Presl)はスリランカと南インドが原産で、香辛料シナモンの元祖の木です。学名にある verumは真実という意味ですから、学名からして真のシナモンという意味です。英語では本物のシナモン(true cinnamon )とも呼ばれます。 正真正銘のシナモンはスリランカ産で、セイロンニッケイから作られたもので香気も味も香辛料として最良とされています。 カシアニッケイ もう一は中国原産のカシアニッケイ(Cinnamomum cassia)で中国名は桂、桂樹です。シナニッケイとかカシアとも呼んでいます。 中国南部からベトナム北部で多く栽培されていて、幹の太い部分の樹皮を剥がして薬用にすることから学名には樹皮を剥がすの意味のcassiaが付いています。 香辛料の名前はシナニッケイ、カシア、カシアニッケイです。 本物のセイロンニッケイと厳密に区別することなしで、一般にはシナモンと呼んでいます。 世界的に最も多く流通しているシナモンの原料ですが、ほかの同属の木も材料とされることもあります。それで、普通にシナモンというときはセイロンニッケイとカシアニッケイとは違う材料の香辛料も含まれる場合があるので、広い意味でのシナモンと解釈されます。 学名の由来 属名のcinnamomumは、 古代ギリシャ語の「kinnamōmon」にさかのぼり、cinein(巻く)とamomos(申し分ない)の合成語で、巻いた形で申し分ない香味がするというわけです。 学名の後半の種小名については、 セイロンニッケイのverumは真実という意味です。 カシアニッケイのcasiaは樹皮を剝ぐという意味です。 スパイスを作るニッケイ属の樹種の例 スパイスは代表的なセイロンニッケイやカシアニッケイの木からだけでなく、同族の他の木からも作り、細かいことは言わないでシナモンと呼ばれています。いくつかの例をあげます。 インドグス Cinnamomum burmannii (Nees & T.Nees) Blume インドグスは中国南部から東南アジアに分布する。 インドネシアシナモンとも呼ばれ、インドグスの野生採集と栽培採集もいくらかあります。これもシナモンと言われています。 サイゴンシナモンCinnamomum loureiroi Nees サイゴンシナモン、ベトナムシナモン、ベトナムカシアと呼ばれるベトナム在来種。ベトナムでは野生採集と栽培採集の両方でシナモンを作っている。 タマラニッケイCinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & C.H.Eberm. インド、バングラデッシュ、ヒマラヤから中国南部、インドシナ半島に分布する。 南アジアでは乾燥葉を香辛料として料理や飲料に用い、ブータンのツェリンマ茶の主原料。樹皮はシナモンとして薬用に利用します。  セイロンニッケイとカシアニッケイの特徴一覧表。

セイロンニッケイとカシアニッケイの特徴一覧表。 セイロンニッケイ 別名 シナモン 学名: Cinnamomum verum J.Presl 科名: クスノキ科 (Lauraceae) 属名: ニッケイ属(Cinnamomum) 同義名: Cinnamomum zeylanicum Blume(一時期学名とされていた。) セイロンニッケイは46個の確認作業中の同義名が記録されています。 http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2721692 学名の説明 属の部分”Cinnamomum”は桂皮が巻いていて芳香が申し分なく良いの意味です。 種小名の”verum”は真実という意味で、正真正銘の本物であることを強調しています。 同義名のzeylanicum はスリランカの古い国名セイロンを英語やオランダ語でZeylonと言ったことに由来します。  各国の名前

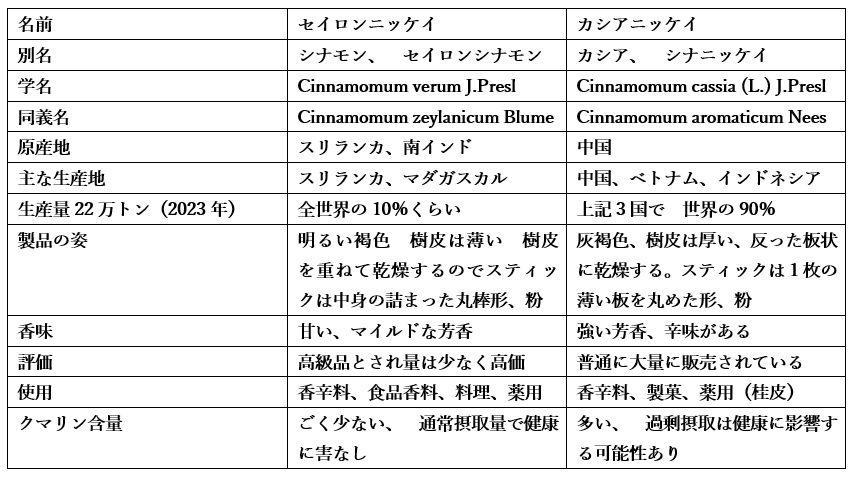

各国の名前英語  cinnamon、 true cinnamon、 Ceylon cinnamon cinnamon、 true cinnamon、 Ceylon cinnamonスリランカ シンハラ語 スリランカ タミル語 南インド マラヤ-ラム語 中国語  錫蘭肉桂(xi lan rou gui)、锡兰肉桂 錫蘭肉桂(xi lan rou gui)、锡兰肉桂ネパール語  dalchini dalchiniカンボジャ語  che'k tum phka loëng che'k tum phka loëngミヤンマー語  သစ်ကြံပိုးခေါက် သစ်ကြံပိုးခေါက်インドネシア語  kayu manis kayu manisアラビア語  القرفة القرفةラテン語でcanna+ella小さな棒、「シナモンスティック」のこと。 フランス語  cannelle cannelleポルトガル語  caneleiro caneleiroスペイン語  canela canela画像1は筑波実験植物園のセイロンニッケイ。高さ約5m、胸元の直径は約10cmでした。  原産地

原産地スリランカと南インドが原産地で、 今では、セイロンニッケイは熱帯の多くの国々に導入され栽培されており、それが逃げだして自然繁殖しているところがある。 成長した葉は長さ20cm、幅8cmくらいの卵形で濃い緑色で光沢があり裏側は白っぽい。3本の葉脈が目立つ。葉は対生しているが微妙なずれもあって互生に見える所もある。新葉は赤いがやがて緑色になる。枝の先端部の葉腋から出る花序に黄白色の径3mmくらの小さい花を多数つける。果実は直径約1cmの楕円球型で熟すと黒くなります。  シナモンに採るためには大きな木には育てません。 実生や株分け苗を3年くらい育てて高さ2mくらい太さ2cm以上になったら地際から15cmくらい上で刈り取って収穫します。  残った切株から翌年多数の芽を出させて2年育て、根元の株と細い枝は残して、太さ2cmくらいのものを刈り取る。こうすると残した切株から毎年伸びる新芽を育てて収穫を繰り返すことができる。 セイロンシナモンは切り取った細くて若い幹から表皮(外樹皮)を除いて中の薄い樹皮を取り、重ねて乾燥すると巻いた状態の製品になります。 カシアニッケイ 学名:Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl 科名:クスノキ科 (Laurac) 属名:ニッケイ属(Cinnamomum) 同義名: Cinnamomum aromaticum Nees カシアニッケイは確認作業中の同義名が7個登録されています。 http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew 2721201 学名説明 種小名の「cassia」は「皮を剝ぐ」という意味であり、同義名の「aromatics」は「芳香のある」という意味です。 一般名 カシア、シナニッケイ(支那肉桂)、トンキンニッケイ(東京肉桂)、ケイ(桂)、ニッケイ(肉桂)があり、薬の原料とするときには ケイヒ(桂皮)と言います。 生薬名は ケイヒ(桂皮)と言います。 各国の名前 中国名  肉桂 肉桂ベトナム語  quế quế インドネシア語  kayu manis(木) kayu manis(木)スペイン語  canela、canela de árbol(木) canela、canela de árbol(木) ポルトガル語  canela-da-índia(木)、canela canela-da-índia(木)、canelaオランダ語  kaneelboom(木) kaneelboom(木)英語  cinnamon 、cassia 、Chinese cinnamon、cassia cinnamon cinnamon 、cassia 、Chinese cinnamon、cassia cinnamon 普通にシナモンとして流通しているものはカシアニッケイ(Cinnamomum cassia)の樹皮製で、 世界中で流通するシナモンの9割を占めています。 栽培 高さ15mくらいに育つ中国原産の木で、若い葉は赤みを帯びます。 中国、インドネシア、ラオス、マレーシア、台湾、タイ、ベトナムで広く栽培されています。 中国とインドネシアとベトナムの3か国で世界のシナモンの9割をこの木から生産しています。

樹皮には強い芳香があります。樹皮は灰褐色、緑色の若い枝は四陵があります。葉は互生し、葉身は光沢があり広披針形で、葉の基部より生じる3本の葉脈が目立ちます。花は小さく黄緑色で径1cmくらい、枝先に円錐状に多数つけ5~7月に咲きます。果実は楕円形で肉厚、翌年の2~3月に黒紫色に熟します。 種(たね)から育てた苗を5-15年育ててから幹の樹皮を採取します。 伐採もしくは立木から樹皮を剥いで収穫します。板状に乾燥した薄いものや厚いもの、巻いたもの、樹皮の一番外側を取ったものなど様々な形態で流通します。 画像8のシナモンスティックは1枚の厚い樹皮を巻き、長さ7cm、直径1cm、重さは3-4gでした。 画像5、6、7はブラジル バイア州 の農家の作業場で写した。

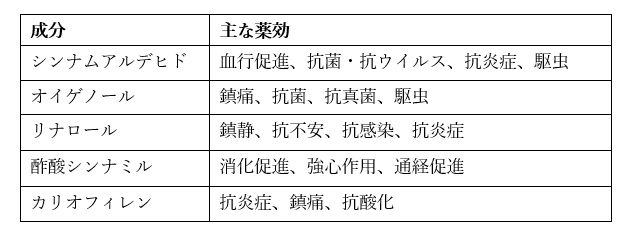

シナモン利用の歴史 エジプト 古代エジプトでは、紀元前4000頃にはシナモンはアジアから伝わっていて香料、防腐、食材の香味つけ、薬用に使われていたようです。シナモンは単なる香りではなく、神々とのつながりを示す神聖なものであり、シナモンの香りは、死者を浄化し、永遠の命へと導く力があると信じられていた。 紀元前3000年頃には、ミイラを作るときに死体の防腐に使われています。 ヨーロッパ 紀元前6世紀以前、シナモンが宗教的にも文化的にも価値の高い、珍重される高価な香料であったことが旧約聖書『エゼキエル書』の記述でわかります。 ヒポクラテスなどの医師はシナモンを消化不良や風邪の治療に用い、健胃、血行促進、抗菌作用などのおおくの効能を認識していました。また、神々への供物としても重宝され、神殿での儀式に用いられた。 古代ギリシャ・ローマの医学はアラブ世界に伝わり、それを受け継いでイスラム文化圏で発展して医学体系としてユナニ医学書にまとめられました。 ユナニ医学書は十字軍のアラブ遠征のころヨーロッパにもたらされ、医学の基本書として12-17世紀にはヨーロッパの大学や修道院で医学教育に使われた。 イスラム文化圏 ユナニ医学(Unani医学)は古代ギリシャ・ローマの医学を受け継いでアラブ世界で発展した医学体系です。ここではシナモンは非常に重要な薬草として扱われさまざまな病気に応用された。 消化器系の病気治療、血液循環と代謝の改善、感染症予防や傷の治癒促進に使われ、シナモンの香りは精神安定・強壮作用があるとされた。 11世紀に成立したイブン・スィーナーの「医学典範」(医学規範とも訳されている)は当時実践されていたウナニ医学の理論と臨床的な知見を集大成した書物です。このラテン語訳は12-17世紀のヨーロッパで医学の基本書として用いられました。 インド シナモン(サンスクリット名:Tvak )は、古代インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」(紀元前5 - 6世紀)において、重要な薬草として載っている。薬として、呼吸器系、消化器系、循環器系、泌尿器系、皮膚疾患など広い範囲の病気に使用された。 また、体と心のバランスを重んじる伝統医学体系であるアーユルヴェーダでは、シナモンは身体の浄化や魂のバランスを保つ力があると信じられ、儀式や瞑想時に香を焚いて精神を整える目的で使用された。アーユルヴェーダは途切れることなく現在に伝承されています。 中国 中国伝統医学(中医学)において薬は本草学で扱われています。中国で最も古い本草書『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』成立時期は後漢時代(紀元1〜2世紀頃)では、シナモンは「桂皮」または「肉桂」と呼ばれて、宗教的儀式と伝統医学の両面で重要な役割を果たしており、儒教や道教の儀式では、シナモンの香りが神々への供物や祈りの際に用いられた。 「神農本草経」には肉桂の効能が記載されています。その後5世紀には増補版の『神農本草経集注』が出版されています。 中国最古の地理書「水経注」515年成立には「交州桂」の記述がありベトナム産のシナモンが中国に伝わり利用されていたことを示しています。 1500年代の李時珍の本草綱目は神農本草経以降の700余りの文献を調査し、約1900種の薬物について記載しており、それまでの本草学の集大成と言え、現在の漢方医薬に貢献しています。 現代の中医学でも、桂皮は重要な生薬として位置づけられておりシナモン(桂皮)は、古代から現代に至るまで、医療の分野で重要な役割を果たしています。 日本 『正倉院』には「桂心」として記録され、現物が残っており、8世紀の日本で既に重要な生薬として取り入れられていたことがわかります。 『医心方』は平安時代の医官・丹波康頼によって984年に編纂された日本最古の医学書で、唐代の医書を多数引用しています。その中には「桂心」についての記述があり、薬効や使用法が詳細に記されています。 本草学は医薬を扱う学問ですが、日本の本草学(ほんぞうがく)は、中国の本草学の影響を強く受けて発展しました。特に以下の中国の古典書物は、日本の薬物学・植物学・医学に大きな影響を与えました。 神農本草経(紀元1〜2世紀頃)、神農本草経集注(南北朝5世紀)、新修本草(659年、唐代)、本草綱目 (1596年 明代) 江戸時代、小野蘭山が『本草綱目』をもとに、和名や日本での使用実態を加えて編纂した『重訂本草綱目啓蒙』は桂について多数の部位名、用法を説明しています。小野蘭山は中国本草学の知識を受け継ぎながら、日本独自の薬用植物を取り込んで日本の本草学を発展させました。 民族伝統薬 シナモンは数千年前から、シナモンが育たない地域でも万能薬として使われています。 適応症としては呼吸器系病、消化器系病、循環器系病、泌尿器系病、皮膚病 と幅広い病症に対応しています。 多くの地域で民族薬としての利用法がほとんど重なっています。 シナモンの医用使用に関しては中国は仏教文化を通じてインドとの関係が深かったので、インドと中国の伝統をベースに両国で薬として発展し、この知識がシナモンの交易と供に各地に伝わり、そこの民族薬に取り込まれ、今に続いているのではないかとKBは思います。 民間伝統薬と現代医学との接点 民族薬は洗礼されて漢方薬や生薬は伝統医薬として認められるようになり、民族薬の効能が現代医学の観点から検討されるようになっています。シナモンの化学成分の薬効が現代医学的に調べられています。 シナモンの成分とその薬効 シナモンに含まれる香味成分は多数ありますが、主なものはシンナムアルデヒド 、オイゲノール、ベンズアルデヒド、シンナミルアセテート、アルファピネン、リモネン、サフロールです。 表はシナモンに含まれる主な薬効成分の例です。 伝統薬のシナモンは薬効成分の混合物ですから薬効の評価は簡単ではないとKBは思います。  シナモンの薬効成分 シナモンの薬効成分 シナモンの特徴的な芳香は シンナムアルデヒド、オイゲノール、サフロールによります。

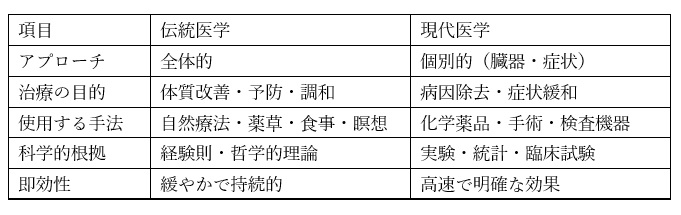

シナモンの特徴的な芳香は シンナムアルデヒド、オイゲノール、サフロールによります。主成分のシンナムアルデヒドがシナモンの主なにおいです。 シナモンはバニリン酸、カフェ酸、没食子酸などのポリフェノールも含んでいます。 次に伝統医学と現代医学の違いを簡単にまとめた表を示します。  伝統医学と現代医学の違い 伝統医学と現代医学の違い 伝統民間医療薬のまとめ シナモンのスパイスとしての利用や医薬は多くの国で法によりコントロールされています。漢方薬や生薬は伝統医薬として薬局方によって一定の品質が確保されるようになっています。これを外れた民間の伝統薬は長い経験による安全性や効能を頼りにしているというわけです。 現代医学による実証 シナモンは天然産物ですから、産地により品質は異なりますし、同じ産地でも変動があります。したがって一般市販のシナモンでは真のシナモンかカシアシナモンかの種の特定、有効成分の含量の把握はほぼできません。このような状況の下では臨床試験の結果は信頼性に疑問が生じます。カシアの特定の病気に対して行われた臨床試験の結果で西洋医学的にみた薬効や治療効果の証拠が見つからなかったとの研究もあります。 一方で、アジアの伝統医学では、樹皮の個々の成分ではなく、樹皮全体の成分が複合的にシナモンの薬効に関与していると考えて信憑性を得ています。 最近の研究では複雑な植物化学物質混合物の複数の成分とその生物学的効果との関係を明らかにしつつあります。 クマリンのこと カシアニッケイはセイロンニッケイに比べてクマリン含量の高いことが問題になっています。クマリンは過剰摂取によって肝毒性を引き起こす可能性があるからです。 セイロンニッケイのクマリン含量は0.0017%とごく僅かなのに対しで、カシアニッケイのクマリン含量は0.33%と高いことが知られています。 日本には「シナモン含有食品のクマリン分析法及び実態調査」があります。東京都健康安全研究センター 研究年報59号143-148(2008年) この研究では日本の市販シナモンパウダー、菓子、サプリメントのクマリン含量を測定しています。 セイロンシナモンの測定値は平均0.0014%、カシアの測定値は平均0.326%、サプリメントは0.264%であり、 耐容一日摂取量を0.1mg/kg体重/日(体重50kgの人なら5㎎/日)とすると、カシアの場合、耐容一日摂取量を超える場合があることを示してしています。 カシア入りの菓子や飴を毎日たくさん食べるとか、高含量のサプリメントを毎日摂るというような無茶をしない限り普通は過剰摂取にはなりません。 肝障害があるとか気になる人は真正シナモン入菓子を選びカシア入り製品を避けてクマリン摂取量を少なくすることが推奨されます。 ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR、 2004)では耐容一日摂取量は0.1mg/kg体重/日としており、カシア粉末は0.2~0.4%のクマリンを含有するとして、小さじ1杯(5g)で10.5~22 mgと、体重50 kgの人のTDI(5mg)を超えると計算しています。 セイロンシナモンはクマリン含量を約0.004%とみて普通は耐容一日摂取量を超えることは無いとしています。 フランスは耐容一日摂取量を0.1mg/kg体重/日(体重50kgなら5㎎/日)に設定しています。 料理での使用 セイロンシナモンは、花や柑橘系の香りを伴いほのかに雑味の無い甘味を持つ繊細な風味を持っています。甘い料理、デザート、シナモンティーなどマイルドな風味の飲み物、洗練された風味を十分に楽しめる料理に主に使われます。 カシアシナモンは、濃厚でスパイシー、甘味は強いですが渋みや苦味を伴っています。総体としては刺激的な風味を持ち、力強い風味の料理、カレー、より強いシナモンの風味が求められる焼き菓子に適しているとされます。 カシアシナモンは、手頃な価格と強い風味から、毎日の料理に向いており、チャイ(スパイスミルクティー)、煮込み料理など、スパイスブレンド、加工食品によく使われます。 |