ムベ

2021年1月21日 日本名 英語名  Stauntonia vine Stauntonia vine中国名  尾叶那藤、郁子 尾叶那藤、郁子台湾名 韓国名 ロシア名 学名  Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. 科名

科名 アケビ科(Lardizabalaceae) アケビ科(Lardizabalaceae) 属名

属名 ムベ属 Stauntonia (Stauntonia) ムベ属 Stauntonia (Stauntonia)アケビの兄弟 ムベはケビと同じアケビ科でよく似たつる性の植物です。アケビとは違ってムベは常緑で、果実は熟しても開きません。花の形はアケビとははっきり違います。 アケビは北海道から沖縄まで各地に自生しているのに対して、ムベは関東から南の本州から琉球列島に自生する暖かい地方の植物です。 例外的に山形県の飛島に自生してていて、山形県の絶滅危惧植物とされています【注1 【注1】http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/chiiki/kankyo/files/houhou_5.pdf 最新の分類ではムベは日本と朝鮮半島南部が原産で、台湾にも自然分布しますが、台湾には持ち込まれたとしています。【注2】 【注2】(http://powo.science.kew.org/taxon/107615-1) 名前いろいろ  日本では古くから知られていたようで、ムベは918年頃に書かれた「本草和名」に初めて出てきます。 トキワアケビ(常葉通草)で常緑のアケビという解釈です。 (出典:大和本草 1709年刊 大和本草附録巻之一 大和本草諸品図上 草類) ウベアケビはアケビの一種だと解しています。(出典:平安時代後期 堤中納言物語 よしなしごと) ムベカツラは蔓になることに注目しています。(出典:地錦抄) ムベ系の呼び名は音韻の変化や地方名で色々あります。 ムベ(牟閉、无倍、郁子、薁)、ムヘ、ウエ、 ウへ、ウベ(宇部)、ウムベ、ウンベ(鹿児島県)、グベ(長崎県:諫早、島原 )、フユビ(島根県隠岐島)、コッコ(宮崎県)があります。 奄美群島ではウム、ウムィ、ウムカズラ、ウムカラ、ウメ、ウメカズラ、オメッ(奄美大島)、オモカジラ(沖永良部)出典:奄美群島生物資源Webデータベース)【注3】 【注3】http://www.amami.or.jp/seibutsusigen/plant_hougen_list_ma.html ウイキペディアにはイノチナガが出ていますが、どこの言葉なのかKBには分りません。 ムベの花と果実 KBは鹿児島でムンベと聞いて初めてムベを知ったのですが、現物を見たのは15年ほど前、住んでいる団地内のあるお宅のフェンスに絡めて植えてあるものでした。最近、庭に植えている方が近所にいることを知りました。 花びらだと見ていた所は花弁ではなく蕚片だと図鑑にありました。 内側の3枚は幅の狭い尖った萼片、外側の3枚は広幅の蕚片で付け根の方は赤紫の色があります。 4月に撮った写真の花は直径が約4cmでした。花は開くと内側の赤紫色が目立ちます。

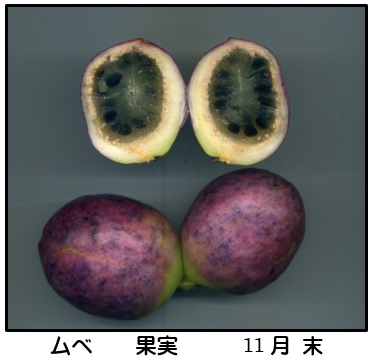

8月から10月の果実は緑色をしています。ここで見たムベの小葉の数は6枚、7枚、時に8枚ありました。 果実は秋になると熟して赤紫色に色が付きます。画像の果実は長球型で大きさは長さ5cm太さ3.5cmで重さは46-70gでした

切った果実は重さ46.6g、皮の重さ30.8gでした。皮は厚いところで9mm薄いところは5mm、皮は2層になっていて、外側の白い所は厚さ3-5mmで、味はでアケビと違い苦くなく、味無でした。 内側の厚さ1-2mm赤茶色い部分は、ザラザラする口あたりです。タネを包む部分から甘味が移ってきたようで甘かった。 食べるところは16g、タネを包むゼリーのところは溶けたような感じで透明になっていてアケビのようにな白いところはなかったです。タネを包むところは少し溶けていて甘く、いくらか発酵した味でした。収穫したのが遅かったかもしれないです。 しゃぶった後、吐き出した種(タネ)の重さは6gで59粒ありました。種の大きさは長さ3mm-9㎜、最大幅は2-5mm、最大厚さ2-3mmでした。 下側の2個の果実はは50gと70gでした。 分布は中国中心 学名の属の所のStauntoniaはスタントンを記念したものです。(Sir George Leonard Staunton、アイルランドの医師で植物学者、イギリス東インド会社の役人となり、英国と清朝の貿易改善交渉にかかわった。中国の植物の収集をした。) hexaphyllaは6枚の葉の意味です。 ムベ属の植物は世界中で47種類が報告されていますが、標本を精査し同義名を整理して22種に分類しています。 ムベ属の植物は中国の東南部から中南部に生育するものが主で、中国を中心に西方はネパール、パキスタン、バングラディッシュ、アッサム、チベット、東は台湾、韓国、日本に分布しています。 中国の東南部と中南部から離れたところを原産地とする種はわずかです。 ミヤンマー S.crassifolia (H.N.Qin) Christenh. アッサム、ミヤンマー S.filamentosa Griff. 日本南部、朝鮮半島南部 S.hexaphylla (Thunb.) Decne(ムベ) チベット S.medogensis (H.N.Qin) Christenh. 海南島 S.oligophylla Merr. & Chun 台湾 S.purpurea Y.C.Liu & F.Y.Lu(仮称 ムラサキムベ)

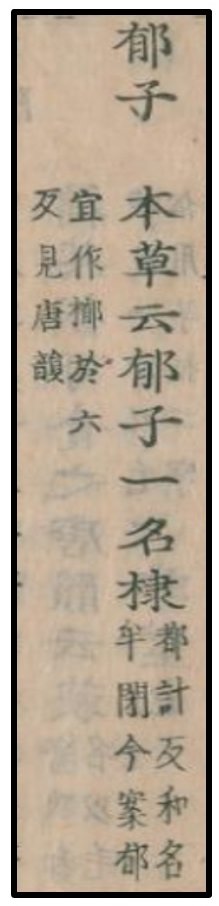

中国には多くの種類があるので、種類を区別した名前もあります。 六叶野木瓜、七葉蓮、倒卵葉野木瓜、五指那藤、七姐妹藤 園芸植物として ヨーロッパへの伝搬はシーボルトが1860年にオランダに持ち込み、そのあとフォロバート・フォーチュンが長崎からイギリスに持ち込んでいます。 暖地の植物としては割合寒さに強い常緑のつる植物で香りのよい内側が赤い白い花をつけるので、庭やフェンスの植木として好まれる様です。ムベの仲間は園芸植物としてオーストラリア、アメリカ、ヨーロッパではイギリス、イタリア他の園芸屋さんはSausage vineと言って、売っています。園芸的にはムベとアケビは混同しているようなところもあります。 民間伝承薬 中国では古くからムベを薬としていました。 果実や種子は腹の虫の駆虫薬とし、茎や根を利尿薬としていました。果実や茎も利尿薬やおできの薬にしました。根は痛みを和らげる鎮痛、鎮静の薬としました。 漢方では、生薬名を野木瓜(ヤモクカ)呼び茎、根、葉、果皮、果肉、種子の全部位を使います。 材料は夏から秋に採取して洗浄した後、茎と葉は刻み、根は薄片にして乾燥し、煎じ薬や粉薬や丸薬にします。生の植物も使います。 効能の成分はサポニンで果皮、茎、根は強心利尿作用があり、果皮、葉などには回虫や蟯虫に対する駆虫作用があるとされています。妊娠中の女性に注意を払う事とされています。 郁子という字  930年頃書かれた本『倭名類聚抄』には郁子が出ています。

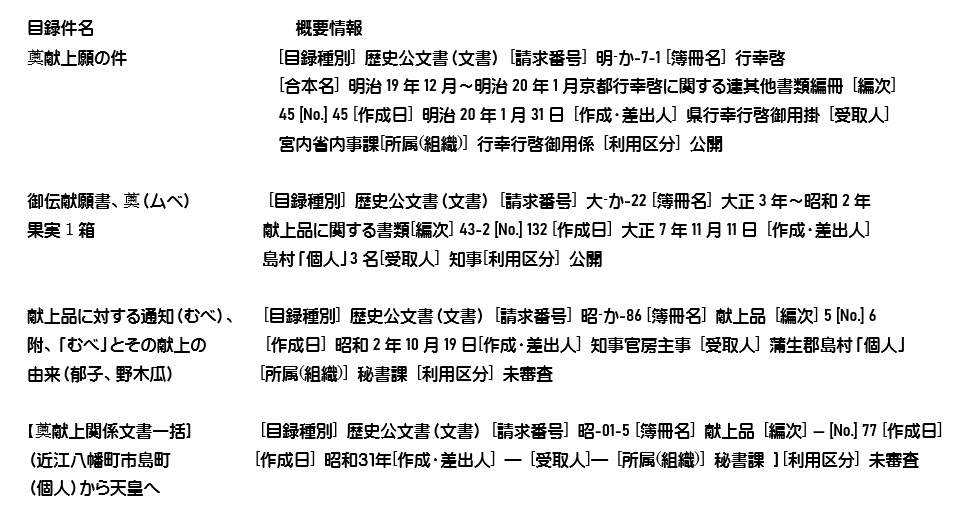

930年頃書かれた本『倭名類聚抄』には郁子が出ています。説明は「本草云 郁子 一名棣 和名牟閉」中国の本草書では郁子は別の名前は“棣”和名は“むべ”と云うと読めます。KBには他の所はわかりません。 ムベをの発音を漢字で書くとき“牟閉”や“无倍”と書いている本があります。 発音はわかりますが、漢字の“郁子”をムベにあてるのは違和感があります。 説明には別名として“棣”(読みタイ、テイ)が出ていますが、この漢字はニワザクラ、ニワウメの類を意味しますから、ムベとは全然似ていません。 中国語の辞書には郁李はニワウメ、コウメとあり郁李仁はニワウメの種の中身です。(中医)コニワザクラ、ニワウメの成熟果実:便通、利尿薬とあります。 郁李の果実の意味で郁子としてもムベとはつながらないです。郁子は中国語の発音はYùziです。 郁子をすなおに訓読みして“いくこ”は芳しい女の子の名前です。音読みではイクシです。 日本のムベにあたる中国の漢字は別にあります。 どうしてかなーと気にして調べていたら、 〔郁子譜并圖〕に「郁子ノ字ヲ古來ムベニ用タルハ誤也、郁子ハ木實而小キ物也、ニハザクラノ類也、郁李仁ハ藥種ニ用ル也」とあるのを見つけました。 中国の図鑑のような植物の本には”郁子”は載ってはいますが、最近の出版物なので日本の郁子を取り入れたのではないかと疑っています。[中华本草]という本のムベにあたる植物のところには別名はいろいろ載っていますが、“郁子”は出てきません。 中国の古い本も日本の古典も調べることはKBにはできないので、ここでKBは郁子の詮索は終了にしました。 名前の由来伝説と朝廷への献上 滋賀県近江八幡市にはムベの伝説があります。 話の筋は蒲生野に狩りに出かけた天智天皇が8人の子供を持つ健康で元気な老夫婦に出会った。老夫婦に「なぜそのように長寿なのか」と訊ねたところ「不老長寿の果物を食べているからです」と答え、その果物を差し出しました。これを食べた天皇が「むべなるかな」と言ったことから、この果物は「ムベ」と呼ばれるようになりました。それ以来朝廷に毎年郁子を献上するようになりました。 江戸時代の1820-1840年に発刊された「古今要覽稿」にムベの名前の由来と朝廷への献上の事が書いてあります。そこではムベに“薁”の字をあて、天智天皇は聖徳太子になっています。 薁は奥の旧字に草冠がついた字で読みは音では“イク”で郁と同じ音です。訓ではニワウメです。 「薁實獻上候由緒申傳之覺一聖徳太子之御時、奧島庄之内へ御成行幸、それより此所を王之濱と申傳候由、其時奧島之内男子八人有レ之、夫婦、長命堅固にて罷在候旨に御座候、其時太子被レ仰候は、汝等はめでたき者共なり、何故一家不レ殘長壽堅固に在レ之哉と御尋被レ成候へば、夫婦之者共申上候は、私屋敷内箇様之菓實毎年生り申候を、家内給べ申候故、無病延命に罷在候かと申上候得ば、其菓實薁と御附被レ遊、自今後供御に差上候様にと被二仰付」 別の本「郁子譜并圖」には「毎年十一月朔日近江國高島郡王濱ヨリ郁子ヲ獻ズ」とあります。 朝廷に郁子を献上する事については延喜式(927年完成)に書かれています。 朝廷に納める物納の税として近江の国のところは、延喜式の巻31の宮内省、諸国例貢御贄に「近江 郁子 氷魚 鱒 阿米魚 鮒」が書かれています。 33巻の大膳式下、諸国貢進菓子には「近江国郁子二輿篭」とありますから竹籠かご2つ分の郁子を納めたという事でしょう。 ムベの名前の由来については朝廷に献上する物を意味する御贄(オニエ)、大贄(オオニエ)がなまったとかの説もあります。 近江の国の郁子伝説については 三重県立 斎宮歴史博物館の学芸普及課長の榎村寛之さんが 「斎宮千話一話第13話」で詳しく考察しています。【注4】 【注4】https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/senwa/journal.asp?record=113 伝説を元に町おこし 「郁子の貢」という言葉がありますが、これは陰暦十一月一日に近江国から郁子を貢進した行事を指していて、この伝説そのものです。 朝廷へのムベの献上は途切れたこともあったようですが、伝説の老夫婦の縁戚によって代々行われていました。明治以降は滋賀県を介して献上をしました。 滋賀県の公文書にも献上の事が載っています。  滋賀県公文書館のデータベースにある薁献上関係文書から明治、大正、昭和の関係部分を拾い出しました。【注5】 【注5】https://archives.pref.shiga.lg.jp/OPAC/BndSch/Details/156632?dispSize=20 郁子の貢を再開 伝説を元に近江八幡市ではムベを栽培して町おこしを進め、縁のある大嶋神社奥津嶋神社の宮司らは1982年に途切れた献納行事を2002年に復活して皇室への献上を再開しています。  毎年11月1日頃にはニュースになっています。 平安時代以来献上するムベの入れ物、延喜式にある“輿篭”はこんな形だったのでしょうか。 滋賀報知新聞の画像を借用しました。 新聞記事は"不老長寿の果実「むべ」令和の皇室に献上” 滋賀報知新聞 2019年10月30日(水)第18564号 東近江・湖東 特集【注6】 【注6】http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0030305 詠まれたムベ 郁子咲けり 捨てて久しき 家の門 鈴木元 Mube in bloom Abandoned for a long time The entrance at a house  英訳された俳句はムベの属名に記念されているStauntonの事績を研究している愛知大学のJhone Hamiltom教授の研究論文にありました。

英訳された俳句はムベの属名に記念されているStauntonの事績を研究している愛知大学のJhone Hamiltom教授の研究論文にありました。Collecting materials about George Leonard Staunton and his son George Thomas Staunton and the parts they played in the Macartney Embassy to China 1792–1794. 英語に訳された句は春です。秋の句は 郁子の実の 垂れし人なき 山の小屋 荒久子 この句はどんな英語訳になるだろうか。  岡 麓 岡 麓 栗林千津 栗林千津 うっすら白いつゆじもが降りる12月初めの朝、ムベの色は赤紫が一層濃くなる。 うっすら白いつゆじもが降りる12月初めの朝、ムベの色は赤紫が一層濃くなる。 作者不詳 作者不詳 宜宜をうべうべと読む。この作者は近江の伝説を知っているな。 宜宜をうべうべと読む。この作者は近江の伝説を知っているな。 鶴川田郷 鶴川田郷 桜島の子供達かなどこまで行っていたか知らんが、帰ってきてよかった。 桜島の子供達かなどこまで行っていたか知らんが、帰ってきてよかった。 藤井 俊一 藤井 俊一 田中冬二 田中冬二 ムベの花の香りは馥郁が似合う。 控えめな いく子 ちゃんの面影も ムベの花の香りは馥郁が似合う。 控えめな いく子 ちゃんの面影も |