ニッケイ 2025年6月1日、2025年6月 日修正 ニッケイ、ニッキ、肉桂 画像は筑波実験植物園のニッケイです。高さ約10m、根元の直径約70cmあります。 この木の下で、枯れ落ちた小枝を拾って折って、匂いを嗅ぐとかすかに良い匂いがします。 子供のころかじった「ニッキ棒」を思い出す人は相当の歳の人です。 若い人はシナモンの香りを連想します。 ニッケイもシナモンも近縁の植物で木の香りも似ていて、木そのものよりもスパイスの名前で通用しています。 木の名前のニッケイは日本固有種なので、この種は外国には自生していません。  木の名前とスパイス名が混ざっていますが、各国の類縁の木の名前をあげました。 英名  Japanese cinnamon Japanese cinnamon中國  桂、肉桂 桂、肉桂インドネシア ベトナム  Quế Quếインド名  दालचीनी (Dalchini) दालचीनी (Dalchini)スリランカ オランダ  Kaneel Kaneelスペイン  Canela Canela学名  科名 科名 属名 属名同義名 ニッケイの同義名のこと 学名のCinnamomum okinawense後ろに、nom. nud.と注意書きのような文字がついています。 nom. nud. はラテン語でnomen nudumの略でn.n.と書くこともあります。訳は"裸の名前"で”裸名”と書く分類学の用語です。 意味は、学名の形式を備えているが、国際植物命名規約に則って適切に公表されていないため有効な学名とは認められないことを指します。 Cinnamomum okinawenseは国際的に通用する学名とは認められていないことを表しています。 Cinnamomum okinawense Hatus., Fl. Ryukyus 278 (1971), nom. inval. と名前が無効と書くこともあります。nom. inval.は (nomen invalium) 意味は無効の名前です。 参考) 国際植物命名規約 https://hosho.ees.hokudai.ac.jp/tsuyu/top/dct/nomen-j.html#typo ニッケイ ここでは、植物はニッケイ、その生産物は肉桂と区別して書くことにします。 ニッケイ属の植物は木全体に特有の香り、甘味、辛味あります。樹皮を乾燥したものが、奈良時代には、すでに、日本へ伝わっており、桂皮とよび薬や香料として使っていました。 ニッケイは江戸時代の享保年間には日本の暖い地方地栽培されるようになり、主に根の皮が薬や香料として使われ、和歌山、高知、熊本、鹿児島などで肉桂が生産されました。  クスノキ科ニッケイ属の植物は熱帯かから亜熱帯地方に分布する常緑の高木です。 350種類がアジアからオーストラリアにかけて分布しています。

日本には徳之島と沖縄島と久米島に一種類の自生地があります。九州、四国、本州の温暖な地方で栽培が行われて、それが野生化している例もあります。

クスノキ科ニッケイ属の植物は熱帯かから亜熱帯地方に分布する常緑の高木です。 350種類がアジアからオーストラリアにかけて分布しています。

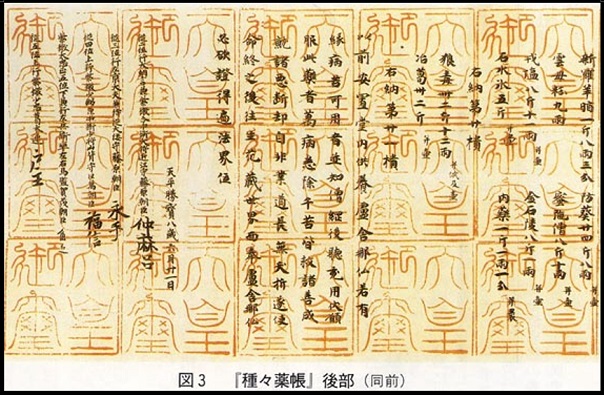

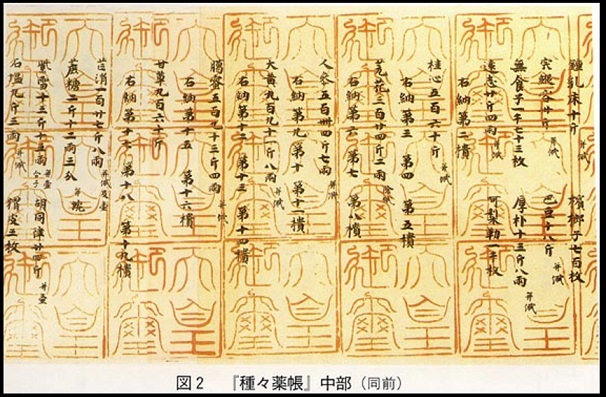

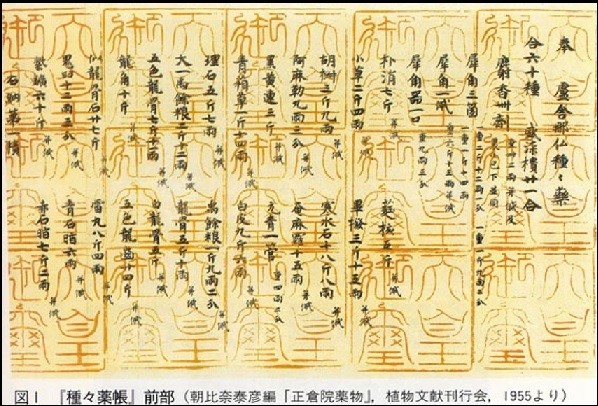

日本には徳之島と沖縄島と久米島に一種類の自生地があります。九州、四国、本州の温暖な地方で栽培が行われて、それが野生化している例もあります。江戸時代の享保年間(1716–1736年)以降、日本の暖地栽培されていたニッケイは主に根の皮が薬や香料として使われましたが、明治以降は外国産の肉桂が多く使われるようになり1950年頃には栽培されなくなりました。この結果、日本産肉桂は薬としての利用もなくなりました。 20世紀中ごろ以降は日本産の肉桂は輸入品に置き換わり、現在、薬や食品の香料で肉桂と言うものは日本固有のニッケイが原料ではなくて、 別のよく似たニッケイ属の木が原料です。いわゆるシナモンです。 従来、日本のニッケイは渡来植物と見なされていましたが、最近、ニッケイは日本固有の種であることがわかり、学名は Cinnamomum sieboldiiと付けられました。絶滅の心配のある植物として準絶滅危惧に指定されています。 伝来 日本語のニッケイは中国語の肉桂をそのまま音読したものです。 枝葉、樹皮、根に特有の強い香りのある肉桂は奈良時代にはすでに薬として日本へ伝わっており、薬 として使われた。 東大寺正倉院文書「種々薬帳」(756年に献上された文書)には「桂心」と記載されていて、1200年以上前にすでに薬としてつかわれていたことがわかります。 「種々薬帳」には60の外来薬種が記録されている。図2の6行目に桂心と出ている。  種々薬帳の画像 種々薬帳の画像

参考) https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper04/shiryoukan/me091.html 肉桂の木が日本に伝わった江戸時代中頃以降、肉桂の木は九州・四国・本州南部で栽培されるようになり日本産の肉桂もつくられました。 桂(ケイ)と(カツラ)は違うもの 中国語の肉桂は「中国の桂」の木の樹皮の最も厚い部分をいうことだそうですが、中国語で「桂」(ケイ)の意味は日本に昔から生えている木の桂(カツラ)とは違います。 中国の「桂」は良い香りがする木(現在のシナモンの木の仲間)ですが、日本の桂(カツラ)は落ち葉が砂糖の焦げたような甘い良い香りです。良い香りでは共通しますが、まったく違う木です。この違いは古くから認識されています。 日本固有種のこと ニッケイは 、かつては中国南部やインドシナ半島原産と考えられ、学名として Cinnamomum loureiriiがあてられたり、沖縄産との見解からCinnamomum okinawenseが付けられていました。 肉桂は奈良時代に薬として中国から日本へ伝わりましたが、まだ木は入っていません。 江戸時代以降、肉桂作るため和歌山県、高知県、熊本県、鹿児島県などで肉桂の木が栽培され、人里近い照葉樹林内では野生化しています。 この九州や四国や和歌山の肉桂の木は徳之島、沖縄島、久米島に自生分布しているニッケイと同じ種であることが確認されました。 さらに、沖縄のニッケイは中国やインドシナ半島のニッケイとは異なることがわかり、日本の固有種であると認められて、江戸時代にシーボルトが日本で収集した標本に基づいて、学名Cinnamomum sieboldii Meisnが付けられました。 絶滅危惧種のこと ニッケイは絶滅のおそれの程度が準絶滅危惧 (NT)に指定されています。これは現時点では絶滅危険度は小さいが、原生地が限られているので、生息条件の変化によっては絶滅の危険度が高くなる可能性があることを表しています。 参考)絶滅のおそれのある野生生物のリスト(レッドリスト)の説明 https://www.wwf.or.jp/activities/data/20180615_wildlife04.pdf ニッケイの葉

短かい葉柄に付く葉は長楕円形で先が尖っています。葉には鋸歯(縁のギザギザ)は無く厚く革質です。葉脈は3本に別れ、2本の側脈が葉の先端付近まで伸びているのは見えますが、網目状に広がる細かい葉脈は目立ちません。 ニッケイの花と果実

ニッケイの開花は5~6月で、その年に伸びた枝葉の脇から出た集散花序に淡黄色の直径1~1.5cmの6弁の花を咲かせます。3枚の萼片も似た色なので、6より多い花弁に見えることがあります。 果実は液果で楕円形で長さは1cmくらい、果托は直径1cmくらいです。熟すと黒紫色になります。果皮も果肉も薄く、種子は直径1cmくらいです。 ニッケイの木肌 大きな木( 直径70cm) の厚くなった樹皮は不定形に鱗のように剥げ落ち、内側の皮が白っぽく見えます。

香り 香りニッケイは幹、皮、小枝、葉に香気があり、香りや味は部位により違いがあります。根の皮には香気成分が特に多く含まれています。 現在流通している肉桂は産地の異なる同類の植物の樹皮であり、産地により香りや味が異なります。 日本産ニッケイの細い根の主要な香気成分 オイゲノール (Eugenol) クローブなどの香り ケイヒアルデヒド (Cinnamaldehyde) ニッケイ特有の香り カンフェン (Camphene) 樟脳の成分 シネオール (Cineole)ユーカリなどの成分 リナロール (Linalool)ラベンダーなどの成分 リモネン(Limonene)レモンなど柑橘の香り成分 クマリン(Coumarin)桜餅の塩蔵の桜の葉の香り成分 参照)日本産ニッケイの精油成分 https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi1947/106/1/106_1_17/_pdf/-char/ja 日本の固有ニッケイの仲間 マルバニッケイ Cinnamomum daphnoides 福岡(大島)から琉球の硫黄鳥島 準絶滅危惧種 シバニッケイ Cinnamomum doederleinii トカラ列島から西表島 オガサワラヤブニッケイ Cinnamomum pseudopedunculatum 小笠原諸島 ケシバニッケイ Cinnamomum doederleinii var.Pseudodaphnoides 奄美大島 沖縄島、慶良間諸島 利用 今は国産の肉桂はないので、現在日本では東南アジアまたは中国南部産の輸入肉桂が使われています。  お菓子 お菓子昔の子供のおやつ ニッキ棒  昔、昭和30年代頃まで駄菓子屋で、子供のおやつとして売っていた。ニッケイの細い根を干したものを15cmくらいに切って、一掴み10本くらいを束ねて赤い紙を巻いた「ニッキ棒」、これは真正のニッケイです。

昔、昭和30年代頃まで駄菓子屋で、子供のおやつとして売っていた。ニッケイの細い根を干したものを15cmくらいに切って、一掴み10本くらいを束ねて赤い紙を巻いた「ニッキ棒」、これは真正のニッケイです。ニッキ棒を囓って、味が無くなったらペッと吐き出し捨てます。 今はやたら手に入らないですが、画像は ネット通販で見つけて買ったものを分けてもらった物で長さは5-8cm程度でした。 最近ニッキを買ったという人投稿を見つけました。 https://x.com/ray_fyk/status/1715915898631123208 ニッキ紙 和紙に食紅を使って漫画キャラクターや野球選手、相撲力士といった人気者の絵を描いた短冊形の紙に、甘味とニッキの香味をしみこませたものです。紙を舐めてニッキの味が無くなるまでクチャクチャ噛んで味を楽しみます。味が無くなったら口に残った紙を吐き出します。 KBはニッキ棒は知っていますが、食べる紙のことは今まで知らなかったです。 こんなニッキ紙の投稿を見つけま<BR> https://x.com/ray_fyk/status/1715915898631123208<BR> 現在、手に入るニッキの菓子  京都定番のお土産 八ッ橋

京都定番のお土産 八ッ橋 食品スーパーで売られているニッキ飴 食品スーパーで売られているニッキ飴

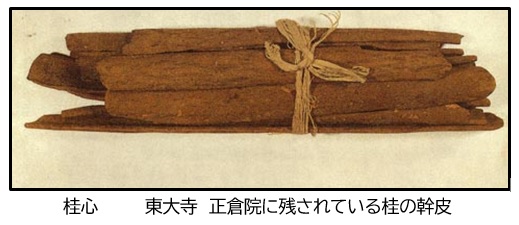

八ッ橋の由来 諸説ありますが京都の老舗が伝える一説は、 江戸時代、箏曲八橋流の創始者である盲目の箏曲家八橋検校(やつはしけんぎょう 1614~85)が大阪や江戸で名声を博した後、京都に移り住み、数々の名曲を生み出し、八橋流箏曲を門人に教授しました。 八橋検校の没後の元禄2年(1689年)、八橋検校が葬られた黒谷の金戒光明寺に墓参りに訪れる弟子たちが絶えなかったので、参道の土産物屋が箏の形に似せて米粉とニッキ、砂糖を合わせて、蒸してから焼き上げた堅焼の煎餅を八橋検校に因んで「八ッ橋」と名付けて売り出したところ、評判になったという話です。 300年以上の歴史のあるお菓子です。 八橋検校の命日とされる6月12日には毎年法要が行われます。2025年は341回忌の法要が行われました。 井筒八ッ橋本舗は「八橋祭」といい、聖護院八ッ橋総本店は「八橋忌」といい別々に行います。 ライバル関係にある本舗と総本店の間で、かって裁判沙汰がありましたが、この件はパスします。 京都土産の八ッ橋は箏の形に固く焼いたお菓子という事になりますが、最近は軟らかい八ッ橋の方が好まれるようです。八ッ橋のお店で売っているお菓子は発展的にスイーツ系に大変身しています。箏型の硬い菓子は八ッ橋検校の偉業をしのぶ300年の伝統物なんて話は伝わらなくなっている気がします。 ニッキ飴は色々あります。 春日井製菓 ニッキ飴 ニッキ香料使用 榮太樓總本鋪 にっき飴黒糖入り 桂皮の粉末 松屋製菓 辛口ニッキ(直火炊き・シナモン末入り) 参考)取り消された研究があります。生八ッ橋のことですから関係ないとします。 私たちはお土産にどの八ッ橋を買えばよいのか (PDF) 京都市内11銘柄の八ツ橋を数理モデルを用いて検証した報告(2014年) 所がその後(2015年)この論文は撤回すると発表されました。 東大寺正倉院に残されている肉桂は東大寺 正倉院文書「種々薬帳」に記載されているものと一致している1200年以上も昔のものです。肉桂の薬として日本最古の現物ではないでしょうか。

これは、ひもで縛ってある桂心で外皮部をほとんど削り取った幹の皮で、最大厚さ9mmあり、長さ20~50cm、幅は4~5cmです。芳香も味もない。 植物は中国の「桂」に該当するシもので、シナニッケイ(Cinnamomum cassia)ないしベトナム桂皮(C. obtusifolium)と判定されています。唐時代はこのような桂心が流通していたとみられ、唐代の医書には桂枝湯など桂心の処方例が多数あります。 引用)https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper04/shiryoukan/me093.html 東洋医学では生薬は材料、漢方薬はそれらを組み合わせた処方という関係にあります。 今では日本の肉桂は生産されないので輸入されたものが使われています。 植物としてはニッケイ属の木の樹皮を原料とするので桂皮と呼んでいます。 桂皮には健胃、駆風、発汗、血の巡りをよくする、解熱の効果があり漢方薬に配合されます。 桂皮を配合した漢方薬は桂枝茯苓丸、小青竜湯、八味地黄丸など多数あります。。 矯味薬(例えば、苦い薬に混ぜて味をごまかして飲みやすくする)にも使います。 風邪のひき始めの薬には葛根湯や桂枝湯があります。 冷え性の薬には桂枝加芍薬湯あります。 芳香性の健胃薬や胃腸薬に配合されています。 健康維持や滋養強壮を目的として、生薬や薬草を漬け込んだお酒には肉桂を含む薬用酒があります。養命酒は一例です。 供香(くこう)は仏教と共に伝わって来た宗教儀式の一つで仏や故人に香を供えることです 仏前や墓前で香を焚いて、香りの力で空間を清め仏様や故人に対する敬意を表し祈りを捧げます。この際に使うお香には桂皮が入っています。 代表的な材料は、沈香、白檀、桂皮、丁子ですが、 大茴香、安息香、乳香、竜脳、 山奈、貝香など各種の香料や香木も配合されます。 焼香:お葬式や法要では仏壇の前に置いた香炉で粉末状のお香を焚きます。 線香:仏壇や墓参りなどでは長時間燃えるようにお香を練り合わせて細長い棒状にした線香を焚きます。 香りは祈りを集中させる効果があるとされています。 木材は重性が強い事で船、橋、鉄道枕木、建築材料にも利用されています。 器具材、家具材、造作材、彫刻材、などに用材としてもと役に立っています。 |