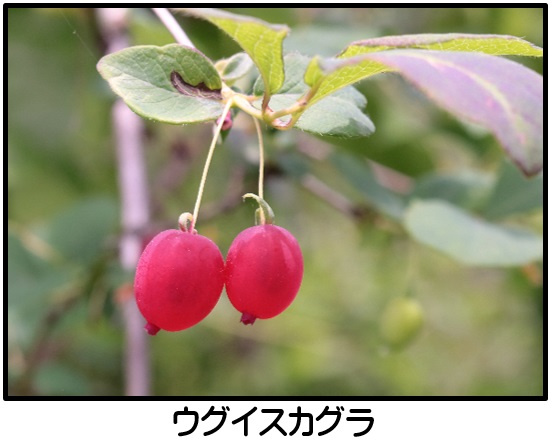

ウグイスカグラ

2021年5月30日、6月7日修正

2021年5月30日、6月7日修正日本語 日本固有種 外国語の名前は無いようです。 学名 科名 属名 ウグイスカグラは総称です。 詳しくは以下の3変種として分けられます。 ウグイスカグラ  Lonicera gracilipes Miq. var. glabra Miq. Lonicera gracilipes Miq. var. glabra Miq.ヤマウグイスカグラ ミヤマウグイスカグラ ここで扱うウグイスカグラは特に断らない限り上記3変種を含む総称を考えています。 スイカズラ科スイカズラ属の植物で実を食べられるのは紫色の実を付けるハスカップと鮮やかな紅色の実を付けるウグイスカグラです。 ヒョウタンボクも赤い実を付ますが、有毒とされていますから、食べない方が良いでしょう。  ハスカップ ハスカップ ウグイスカグラ

ウグイスカグラ ヒョウタンボク ヒョウタンボク

学名前の由来 属名の Lonicera(ロニセラ)はAdam Lonitzer(1528-1586)という薬草の研究をしたドイツの医者で博物学者を 記念したものです。 種小名のgracilipesは「細長い柄」という意味です。変種名の glabra は「無毛の」、glandulosaは「腺のある」という意味で分泌物を出す毛があることを示しています。 命名者のMiq.は日本の植物を研究したオランダの植物学者フリードリッヒ・アントン・ヴィルヘルム・ミクェル(Friedrich Anton Wilhelm Miquel 1811 - 1871)を指しています。 日本固有種  ウグイスカグラは北海道の渡島地方から九州にかけて山野に普通に生えている日本固有の落葉性の低木です。

高さは1.5mから大きいのは3mくらいになって小枝をたくさん出して薮を作ります。

ウグイスカグラは北海道の渡島地方から九州にかけて山野に普通に生えている日本固有の落葉性の低木です。

高さは1.5mから大きいのは3mくらいになって小枝をたくさん出して薮を作ります。対生に楕円形の葉をつけ、葉腋から吊りさがる1.5cmくらいの花柄に長さ2cmくらいのラッパ型の赤い花を付けます。ラッパの開口部は直径1.5cmくらいで5裂し雌蕊が長く出ています。ラッパの根元の子房の長さ3mm-5mmくらいです。子房の下には小さな尖った細い苞が2つ付いています。 果実は長さ1.5cmくらいの果柄の先に長さ1.2cm、直径9mmくらいのほぼ球形です。苞はたいてい一方だけが残っていています。果実は赤く透き通ったように熟し果肉はみずみずしく軟らかで弱い甘さがあり酸味は全くありません。 果実は重さが0.5gから1g程度で種子は1-4粒入っていました。種子は茶色で長さ4mm-5mmで幅2mm-3mmの楕円形で厚さは1mmくらいでした。

多くは2つの花が並んで付きますが、1つのものもあります。数は少ないですが、1つの花柄に2つの子房が密着して着き、それぞれに花を着けるものがあります。 その結果、果実は二つが並んでぶら下がるもの、一つだけの果実、双子の果実になります。 春早く、まだ葉が出ていないころに咲く花は花柄をほとんど伸ばしていません。

ウグイスカグラは葉と花に毛があるかどうかで変種のレベルを3種に分けていすが、葉、花、果実のどれにも毛がなければウグイスカグラ、葉、花、果実のどれにも毛があればミヤマウグイスカグラ。 葉だけに毛があればヤマウグイスカグラと分けています。 毛の有無は中間があって微妙なところがあります。 ウグイスカグラ名前の由来

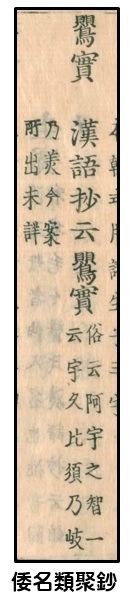

KBの持っている『原色牧野植物図鑑』には「和名および別名は鳥のウグイスに関係があるのだろうがはっきりしていない」とあります。 平安時代中期の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』に、鸎実(音読みオウジツ)と書いて 阿宇之智 アウシチと宇久比須乃岐乃美 ウクヒスノキノミと読みが出ています。 江戸時代の大和本草(1709)』には吉利子樹にウクイスとウスノキの二つの読みが書いてあります。和名のウクイスとウスノキとをはっきりと別物と区別して詳しく説明しています。それでウクイスがウグイスカグラだと分かります。 江戸時代末にはウグイスカグラが出てくるそうです。(KBはまだ原文を見ていない) 古名としては、オウジツノキ、ウグイス、ウグイスカズラ、ウグイスガクレ、ウグイスボク、キノミウグイスもあって古い時代から鶯と関係のある名前がついていたことは確かです。 春に赤い花をつけ、きれいな赤い実を着けるこの木の名前をウグイス「鳥の鶯」とカグラ「神事の神楽」をどう結び付けて説明するかは諸説あります。 インターネットで見ることができるサイトを紹介します。 (1)うぐいすかぐらの由来について http://www.cluster.jp/hp/?p=14415#more-14415 (2)名前の由来 http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0895.html 整理すると ウグイスについては ウクヒスの始テ啼時ニ此花モサク故ニ名ツケニシヤとある(大和本草)。 この樹の花が咲く頃ウグイスは啼くので、木をウグイスと呼ぶ。 倭名類聚抄の鸎の字で決まりという事でしょう。 カグラについては 諸説ある中からKBは下記3つを選びましたました。 神楽説 鶯がこの木の茂みで、枝から枝へ飛び跳ねるのを神楽を舞っていると見立てた。実を啄む振舞いを神楽舞に喩えるとの説もある。 ウグイスカグラの語源「別府街角ウォッチング」和泉晃一 (リンクきれMay31,2021) 転載有り(http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0895.html)  隠れの転訛説

隠れの転訛説古名ウグイスガクレが転訛という(広辞苑 第7版) ウグイスは啼いているのに隠れていて姿が見えないのでウグイスガクレと言いこれがウグイスカグラに変わった。 「植物名の由来」(中村浩、東京書籍) 鴬を捕まえる場所とする説 カグラを猟場を意味する『かくら、狩座』と解して、鶯を捕まえる場所ウグイスカクラがウグイスカグラに変化した。 「植物和名の語源研究」(深津正、八坂書房) KBが思うには、アウとかオウとか呼んでいたこの木の名前を文字で表わすときに、対応する木は中国にないので、名前もありません。(日本固有種だから当然漢字の名前は無い)それで発音の良く似た文字を充てることとして、鸎という漢字を充てた。この字は鴬でウグイスを意味する。それでウグイスと呼ぶようになった、落語風ですがどうでしょうか。 神楽については鶯は背の低い薮を棲み処にし、藪で啼いているので「隠れ家」カクレガということで「ウグイスノカクレガ」あるいは鴬の鳴声は聞こえるが、姿は隠れていて見えないから「ウグイスガクレ」 これが変化した。『広辞苑』にありますが、このあたりが妥当な線かなと思います。 ウグイスカグラの俳句

鶯神楽 花ほのぼのと 明日香村 鶯神楽 密かな吐息 にも 揺れて うぐひすかぐら 咲くよと囲む 尾根歩き  上野 蕗山 上野 蕗山

ぽつちりと 紅き鶯神楽 かな けさの雨 つけて 鶯神楽に実  句集外 句集外鳥呼ぶ実 鶯神楽 木漏れ日に ウグイスカグラの方言 古くから村の子供たちの格好のオヤツとして親しまれてきただけあって地方名は沢山あります。 大きく分けると、ウグイス系の名前と食べられる実に注目した名前になります。 実に注目すると、グミとイチゴに見立てています。ウグイス系に比べると実系の名前は圧倒的に多くあります。 あなたの所では何と呼びますか? 教えてください。 うぐいすかずら うぐいすぼく  長野県 (北佐久) 長野県 (北佐久)うぐいすぐみ  岐阜県 (恵那) 岐阜県 (恵那)うぐいすごみ  三重県 (度会)、長野県(木曾) グミがゴミに変化? 三重県 (度会)、長野県(木曾) グミがゴミに変化?うぐいすじょうご うぐいすのき うぐいす  東京、 福岡、和歌山県 東京、 福岡、和歌山県うぐいすつつじ うぐいすやぶ  新潟県 (佐渡) 新潟県 (佐渡)うぐいすばな  三重県 (多気) 三重県 (多気)グミと見る あずきぐみ  埼玉県 (秩父)、 大分県 (直入) 小豆色のぐみ 埼玉県 (秩父)、 大分県 (直入) 小豆色のぐみなわしろぐみ  東北、関東地方、長野県、愛知県 苗代作業の頃を熟す 東北、関東地方、長野県、愛知県 苗代作業の頃を熟すたうえぐみ  長野県 田植えのころ実が熟す 長野県 田植えのころ実が熟すやまぐみ  岩手県(上閉伊)、宮城県 山のグミ 岩手県(上閉伊)、宮城県 山のグミちゃぐみ  千葉県(長生)、千葉 千葉県(長生)、千葉なつぐみ  群馬県(上州榛名山) 群馬県(上州榛名山)うぐみ  岩手県 (胆沢) 岩手県 (胆沢)イチゴと見る あずきいちご  新潟県 (佐渡)、香川県 (綾歌)、兵庫県、岡山県 小豆色で小さいイチゴ 新潟県 (佐渡)、香川県 (綾歌)、兵庫県、岡山県 小豆色で小さいイチゴまめいちご  岡山県、広島県 (比婆) 豆のように小さい 岡山県、広島県 (比婆) 豆のように小さいさがりまめいちご いちごのき  島根県 (簸川) 島根県 (簸川)小鳥関係 すずめぐみ  千葉県(長生) スズメ 千葉県(長生) スズメひよどりごみ  三重県(伊賀) ヒヨドリ 三重県(伊賀) ヒヨドリとりいちご  島根県 (益田市 三重県、山口県 小鳥のイチゴ 島根県 (益田市 三重県、山口県 小鳥のイチゴ すずめいちご  奈良県(吉野) スズメ 奈良県(吉野) スズメ ひよどりいつご  鹿児島県(薩摩) ヒヨドリ 鹿児島県(薩摩) ヒヨドリどんどろぐみ  三重県 (亀山) ドンドロは「岩戸神楽」の効果音、 三重県 (亀山) ドンドロは「岩戸神楽」の効果音、 神楽のことを「ドンドロ」と呼ぶ(注1) 神楽のことを「ドンドロ」と呼ぶ(注1)どんどいちご  三重県 (鈴鹿地方) 「神楽」の鳴り物の擬音(注1) 三重県 (鈴鹿地方) 「神楽」の鳴り物の擬音(注1)ごりょーげ  神奈川県 (津久井) 御霊気と書き 幽霊、怨霊、化け物の意味(注1) 神奈川県 (津久井) 御霊気と書き 幽霊、怨霊、化け物の意味(注1)ごりょーがい  埼玉県 (秩父・入間)、 神奈川(津久井) 幽霊と関係した方言説(注1) 埼玉県 (秩父・入間)、 神奈川(津久井) 幽霊と関係した方言説(注1)こしきぐみ  三重県 (伊賀) 果実の形が穀物を蒸す古代の調理器、"甑"に似ている 三重県 (伊賀) 果実の形が穀物を蒸す古代の調理器、"甑"に似ている こしき  三重県 甑(こしき、穀物を蒸す器、今の蒸籠の原型) 三重県 甑(こしき、穀物を蒸す器、今の蒸籠の原型)さがりこ  福島県 (相馬) 果実がぶら下がっている 福島県 (相馬) 果実がぶら下がっているさがりこっこ  茨城県 (久慈) 茨城県 (久慈)古名 ウグイスカグラの方言には古い名前も残っています。ウグイスカグラの古名にはマキギヌ、アズキイチゴ、ミヤマコムメ、アズキグミ、コジキグミ、チョウセングミ、ヘビグミ、オウジツノキ、ウグイス、ウグイスカズラ、ウグイスガクレ、ウグイスボク、キノミウグイスがあります。(注2) (注1)名前の由来 http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0895.html (注2)植物名の由来 中村浩 東京書籍 東書選書55 双子のウグイスカグラ 二つの果実が合着しているのをよく見かけるので写真を撮りました。一つの花柄に一つの花が咲くのは普通ですが、一つの花柄に子房が2つ着いて夫々が花を咲かせるのが見つかります。 スイカズラ属には2つの子房が完全にくっついて一つになっているハスカップがあります。二つの果実が付いているのはヒョウタンボクです。ウグイスカグラでは二つ繋がりの果実は少ないですが、見つかります。 よく探せば、双子果実を多く着けるウグイスカグラの株が見つかるかもしれません。 園芸家は双子の実の片方が小さいウグイスカグラをヒョウタングミと言っています。これが双子の実だけを付ける園芸品種(株)なのかどうかKBはまだ見たことがありません。 双子果実の合着がもっと進むとハスカップのような一つの果実になって、名前を付けるとすればアカミノウグイスカグラ、別名はアカミハスカップです。誰かアカミノウグイスカグラを探し出すか作り出すかする人はいませんか。

ミヤマウグイスカグラは葉、花柄、苞、子房、花弁に毛がある。果実にも毛がある ミヤマウグイスカグラは葉、花柄、苞、子房、花弁に毛がある。果実にも毛がある

白花のウグイスカグラ  白い花を咲かせ黄色い実を着けるシロバナウグイスカグラ 白い花を咲かせ黄色い実を着けるシロバナウグイスカグラ

白花で黄色い実を着ける シロバナウグイスカグラ Lonicera gracilipes Miq. var. glabra Miq. f. albiflora (Maxim.) Rehder ツクバウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. glandulosa f. tsukubana ツクバウグイスカグラは1938年に筑波山で採集された個体をもとに記載された。 (佐竹義輔 1938 ツクバウグイスカグラ:Lonicera tenuipes Nakai var. tukubana Satake 植物研究雑誌 14) しかしその後は発見されず、茨城県では自然界では絶滅したとされています。 白い花のウグイスカグラはウグイスカグラの白花品種なのかミヤマウグイスカグラの白花品種なのか分類上の位置は定かではないそうで、シロバナウグイスカグラと言う日本語標準名は仮称という扱いです。 シロバナウグイスカグラは黄色の実を着けるので、キミノウグイスカグラとも呼ばれます。 白花で赤い実を着けるコウグイスカグラ コウグイスカグラ(Lonicera ramosissima var. ramosissima)は白花で赤い双子の実を着ける。 名前にウグイスカグラが付いていますが、別名でチチブヒョウタンボク、ヒメヒョウタンボクというようにヒョウタンボクの変種に分類されています。 白花で赤い実を着ける外国のウグイスカグラ 中国名 刚毛忍冬(Lonicera hispida Pall. ex Roem. et Schult.)は白からクリーム色の花を咲かせ、果実は黄色を経て赤く熟します。この種は中国の西部から北部の河北省、山西省、甘肃省、新疆、チベットなど広い地域、モンゴル、ロシア、中央アジア、北インドに分布しています。 (http://www.dwz.sc/info/Lonicera hispida var. anisocalyx) 利用 実が美しいので庭木として植えたり盆栽に使われています。 6月頃に赤く熟した果実を採取して生食、皮は薄く水分の多い果肉は赤色で甘味は弱く酸味のないジュースです。果物らしい香りはなかったです。ジャムにして食べます。果実酒は赤く澄んだクセの無い酒になるでしょう。 ウグイスカグラは梅雨頃に挿し木をすると良く根が出て活着します。それで、雨による山崩れの跡に植えて、崩落地を早く木の生えた土地に回復するために利用する木の候補になるという研究があります。(治山用木本植物のさし木試験 https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/158-2.pdf)

|