ヤドリギ

2023年5月24日

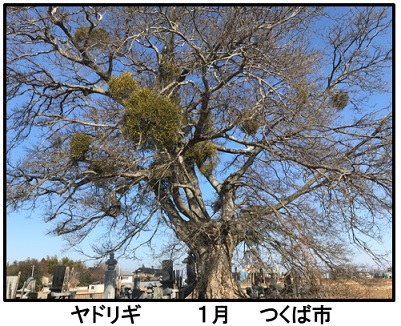

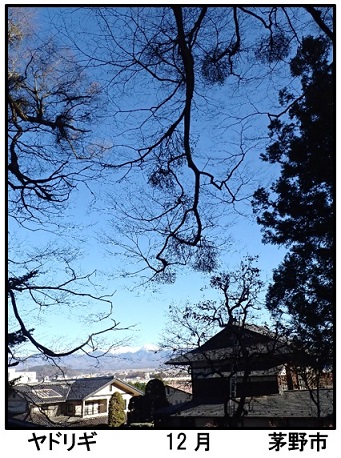

2023年5月24日日本語 標準名 別名(古語)  ホヤ、トビヅタ(飛び蔦) ホヤ、トビヅタ(飛び蔦)英語名  mistletoe mistletoeギリシャ 語  γκι γκιフランス 語  du gui du guiスペイン語  vischio vischioイタリア  vischio vischio中国語  槲寄生 槲寄生韓国語  겨우살이 겨우살이タイ語  ต้นมิสเซิลโท ต้นมิสเซิลโทインド ヒンディー語  बंडा बंडाタミール語  புல்லுருவி புல்லுருவி学名  ビャクダン科(Santalaceae) ビャクダン科(Santalaceae) ヤドリギ属(Viscum) ヤドリギ属(Viscum)属名のViscum はラテン語でねばねばするの意味があります。albumは白い、coloratumは色がついたの意味です。 subsp.は亜種(subspecies)の略、L.とKom.は人名で、L.はリンネ、Kom.はコマロフの略です。 ヤドリギは研究者により分類の考え方が違ったり、分類学の進歩で同義名が幾つもあります。  車でよく通っている道路の左側の畑と田圃の中、遠くに塊の付いた大きな木があることに気が付いた。 行ってみるとそこは集落からはいくらか離れたところの畑の中にあるお墓でした。 落葉した大きなエノキの木の枝にヤドリギが大小の丸い塊を作って付いていました。ヤドリギの株は高いところだったので出直して写真を撮ることにした。 宿り木とヤドリギ 宿り木は、ほかの木に寄生して、その取り付いた木から栄養分を頂いて生育する木を言います。このような生き方をする木は多くの種類があり、世界的には主に旧世界の温帯および熱帯地域に分布しています。 植物名のヤドリギは多くの「宿り木」の中の特定の一種類を指します。 ヤドリギは半寄生の小さい常緑樹で、取り付いた木(宿主)から水分と栄養分を吸い取って生育するとともに、緑色の葉と若い茎に葉緑素を持っていて自らも光合成をして生育します。 果実は鳥に食べられて運ばれ、粘りのある果肉に包まれた種は排泄されます。運よく寄生に適した木の樹皮に張り付くと、そこで発芽して新しいヤドリギになります。 日本のヤドリギは、学名の基本となているヨーロッパのセイヨウヤドリギ(Viscum album L.)とは少し違いがあるので、セイヨウヤドリギの亜種という位置付けで、中国や朝鮮半島にある種と共通の東アジアに分布するグループに分類されています。 セイヨウヤドリギにはヨーロッパの亜種、西アジアの亜種、南アジアの亜種もあります。 日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、宿主になる樹種はエノキ、クリ、クワ、サクラ、ヤナギ類、ブナ、シラカバ、ミズナラ、ナナカマドなどの落葉広葉樹です。  メジャー、ヒモ、高枝切ハサミ、釣竿をもって写真を撮りに出直しました。

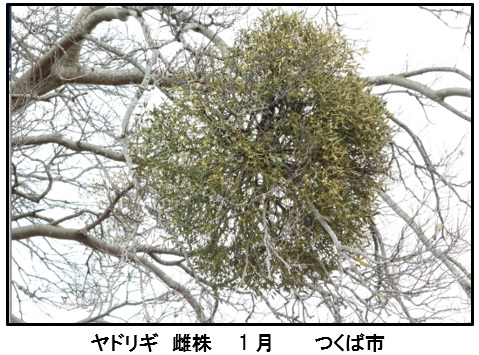

メジャー、ヒモ、高枝切ハサミ、釣竿をもって写真を撮りに出直しました。エノキの太さは浮き出した根の上1.5mくらいのところで胴回り5.1m、直径で約1.6mありました。 低いところのヤドリギの茂みは下端が地上5.2mにあり、ヤドリギの株の直径は90cmでした。 この時期は、エノキは葉が出ていないので、ヤドリギの株はよく見えましたが、手の届きそうな低いところには株はなく、墓石に乗って高枝切ハサミがやっと届くところに実の付いた株が一つあったので何とか実を取れました。  細長いへら型の葉は対生につき2枚がほとんどでしたが、3枚ついているのもありました。

細長いへら型の葉は対生につき2枚がほとんどでしたが、3枚ついているのもありました。葉の大きさは、大きいものは長さ5.3cm、幅1.8cmあったですが、多くは長さ3ー4.5cm、幅が5mmー1cmでした。 葉は表裏の区別がないようで、革質で葉の断面は1mmくらいと厚さを感じました。 果実に近い葉は少し小さめで、大体は3cmくらいの長さで幅は0.7cmくらいで2枚付いていました。 花の咲く頃は雌株も雄株も少し黄色っぽく見えます。雄株の方が黄色ははっきりし、雌株は果実がほとんど無くなっていました。

雌花は3個が固まって付いていて一つの花は直径2,3mmです。中央の花は大きいですが両脇は小さかった。小さな黄色い萼片は4個ですが、落ちてしまい残っているのは1つか2つでした。 柱頭は1mmくらい頭を出しています。

雄株は花が雌花に比べて大きく黄色が目立つので見分けがつきますし、地面に花をたくさん落としていました。 雄花の固い革質の萼片は4枚で対角7mmの十字形で萼に付いた葯は花粉を溢れさせていました。

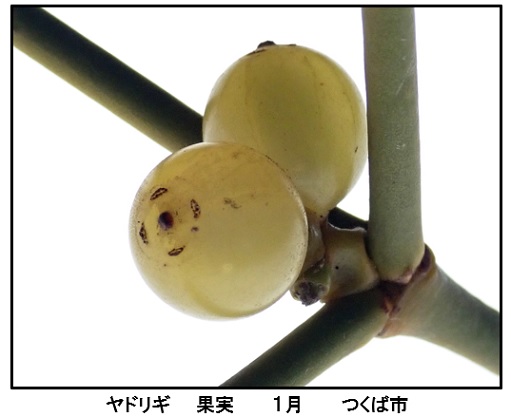

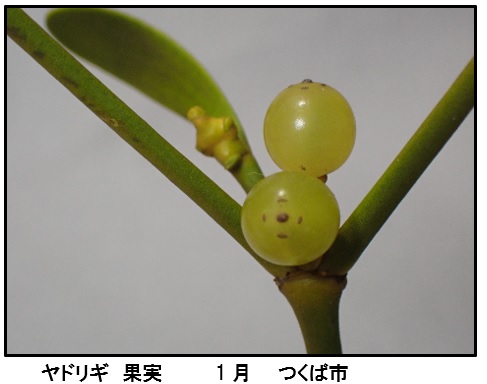

果実は薄い黄色で透明感のある漿果です。直径は9mm、重さは0.35gでした。頭に4個の点となって萼が付いていた痕が見え、中央に雌蕊の痕があります。果実は一個か二個つが枝の二股の間に果柄無しでついています。

ねばねば

ねばねば果実をつぶすと、透明なぬるぬるした果肉に包まれた黒い種(タネ)が一つ入っていた。 タネの大きさは高さ5mm、幅3mm、厚さ2mmで、重さは0.03gでした。 ぬるぬるの果肉は合成ゴムの接着剤のように粘りが強く、長く糸を引いて種と皮をぶら下げても切れません。鳥が果実をまる飲みするとよいが、嘴で嚙みつぶしてねばねばをそこらにこすりつけると糸を引き面倒なことになりそうです。 昔、果実のねばねばを"とりもち”にしたそうですが、ヤドリギとしてはこのねばねばでタネを木に付けて、そこで芽を出して寄生するという繁殖作戦をしているわけです。 果肉をなめたところ、香りはなく、甘味があるような気はしたが、無味と判断ました。 3月中旬に雨が降るまではヤドリギの緑がいくらか目立つようになったくらいで、エノキはまだ芽を出していません。3月末から4月には雨が降って急にエノキの芽は若葉になった。 4月半ばにはエノキの塊は目立たなくなりました。 5月の初めの雨と強風で大きな枝が折れて落ちました。5月の末にはヤドリギはエノキの葉で隠れてしまった。茂った葉の中にあるヤドリギは光合成に必要な光を得られるかどうか気になります。

5月末には未熟な果実は高さ5mm、太さ3mmくらいまで大きくなっています。 風で折れた枝に付いていたヤドリギの根元は異常に大きくなっていました。

薬 含有成分としてオレアノール酸,アビクラリン,イノシトール,ケルセチン,ルペオールなどが含まれており枝、葉、根が薬とされます。桑の木に寄生するヤドリギが上等とされています。 材料を1日量5~10gを水300ccで半量になるまで煎じ、3回に分けて飲みます。 ヤドリギの枝や葉を乾燥させたものを、ソウキセイ(桑寄生)といって、これは 血圧を下げ、利尿、頭痛の緩和、リウマチ、神経痛、婦人の胎動不安、産後の乳汁不足などに効果があるとされています。 漢方では独活寄生丸(どっかつきせいがん)に配合され、腰痛、関節痛、下肢のしびれと痛みに効果があるとされています。 夏秋に収穫した葉は解熱、淋病、腫れ、乾癬、痔、などの薬にします。 樹皮は解熱, 赤痢、皮膚のかゆみ抑えに使います。 ヤドリギは古くから知られていた ヤドリギの呼び名は色々あります。含有成分としてオレアノール酸,アビクラリン,イノシトール,ケルセチン,ルペオールなどが含まれています。 古語のホヤ、トビヅタ(飛び蔦)ほかにヒョー、カラスノツギホ、カラスノウエキ、フヨ、トビブタ、ヒョウツギホ、テングノコシカケなどの地方名があります。 最古の例は万葉集 大伴家持(巻18・四一三六) 天平勝宝二年正月二日(730年)、国庁に饗(あえ)を諸(もろもろ)の郡司等に給ふ宴の歌一首 「安之比奇能 夜麻能許奴礼能 保与等理天 可射之都良久波 知等世保久等曽 (あしひきの 山の木末(こぬれ)の ほよ取りて 挿頭(かざ)しつらくは 千歳(ちとせ)寿(ほ)ぐとぞ)」 (山の木の梢から(ほよ)を取って、髪に挿したのは、千年の命を祝う気持からです。 以後、法典(延喜式)、辞書(和名類聚抄)、本草書(大和本草、本草綱目啓蒙、泰西本草名疏)に寄生、久波乃岐乃保也、久和乃也土利元、などと書かれています。 古典文芸作品の宿り木と詠まれた宿り木 万葉集の大伴家持の歌 「あしひきの山の木末(こぬれ)のほよ取りて かざしつらくは千歳(ちとせ)寿(ほ)くとそ」 は山の木の”ほよ”を取って頭に飾り千年の長寿を祈ると詠んでいるので、 冬でも枯れないで緑を保つ長生きのヤドリギをうたったものです。 清少納言『枕草子』、紫式部『源氏物語』、芭蕉『笈の小文』に宿り木が出てきます。 しかし多くの古典文芸作品に出てくる「やどりぎ」は大きな木の又に他の木の種(タネ)が成長した「宿り木」「寄生木」を題材にしたもので本稿で扱うヤドリギではありません。  インターネットで見つけた最近の句を引用します。  篠原 鳳作 篠原 鳳作 林翔 和紙 林翔 和紙 長谷川 久々子 長谷川 久々子 右城 暮石 右城 暮石 高澤 良一 高澤 良一 神聖な木 神聖な木 ヨーロッパには大地に根を持たずに落葉樹に寄生するヤドリギは、「永遠の命のシンボル」「幸福と長寿のしるし」として、神聖な不思議な力を持つものとして尊重されクリスマスの飾りなどに用いています。クリスマスにヤドリギの枝の下に立つ女性には誰もがキスをして良いというような話があります。 日本にはヤドリギを神の宿る木とみて長寿や幸福を祈願する習慣があるかどうかKBは知りません。

|