ユスラウメ

2021年6月20日 日本名 英語名  cherry、korean cherry、 cherry、korean cherry、 manchu cherry manchu cherry中国名 韓国名 ロシア語 学名  科名

科名 バラ科( Rosaceae) バラ科( Rosaceae) 属名

属名 スモモ属(prunus) スモモ属(prunus)同義名

ニワウメの兄弟 ユスラウメは花も赤い果実もニワウメとそっくりで、違いは微妙なでよく混同されています。漢字では「梅桃」や「山桜桃」と書きます。 学名の属のPrunusに続く種名のトメントサ(tomentosa)は細かい毛が生えているという意味です。 ユスラウメの葉の裏には綿毛があり手触りが軟らかく白っぽく見えるのに対してニワウメは葉に毛がありません。この違いは両者を見分けるポイントの一つです。 中国原産で日本へ渡来 原産地は中国北部で、自然分布はサハリン、中国北部、中国北西部、中国東北部、朝鮮半島、モンゴル高原、チベットと割合寒い地方に分布しています。 園芸植物としてロシアの西部、カザフスタン、アメリカ北東部、カナダなどに入っています。 日本には自然分布はなく、江戸時代前には渡来しており、江戸時代初期には薬用あるいは庭木として植えられたとされています。

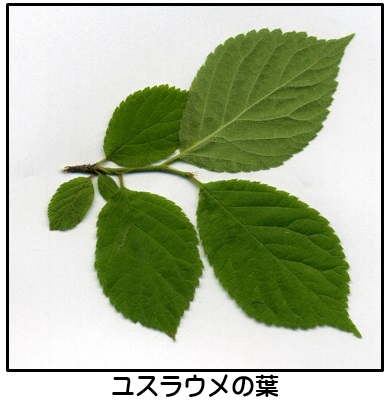

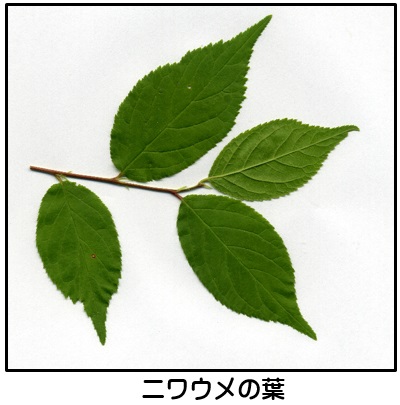

ユスラウメは落葉性の低木で高さ3mくらいまで育ちます。写真の木は高さ約2m、広がりは直径約1.5mありました。元気の良い木はでは葉は良く茂り、短い果柄をもつ果実は混みあってたくさんつき輝く赤に熟します。 葉 左側のユスラウメの葉は卵型で、鋸歯があり先端は尖っています。葉脈が裏面に高まっているので葉の表面は葉脈の所が低くなる皺になっています。葉の表面には細かい毛が少しあり、裏側には綿毛があって手触りが軟らかく裏側は白っぽく見えます。画像では一枚の葉を裏返しています。成熟した葉は長さ6.5cm、最大幅3.8cmくらい、葉柄は短かく3mmくらいでした。 右側のニワウメの葉はユスラウメに比べると細身で綿毛はありません。葉先は長く伸びて尖る感じです。葉の1枚を裏返しにしていますが、毛がないので白っぽさはありません。葉の大きさは長さ6-7cmで幅は3cmくらいで、葉柄の長さは3cmくらいでした。 ニワウメとユスラウメ葉の形は中間型もあって、区別のつかないものもあります。

花 白色から薄いピンクの花は葉の展開前または同時に開花します。筒状の蕚はピンクです。 直径は2cm-3cmくらいで、1枚の花弁は長さ1.2cm最大幅7mmくらいでした。 果実 ほぼ球で直径1.5cmくらい、縦に縫合線の窪みがわずかに判る実もあります。うぶ毛がいくらか残っています。果柄は長くても5mmです。重さは約1.2gでした。 食べると、皮は口に残りますが果肉はぬるぬるです。熟した実は弱い甘味があり酸味は無く微かな苦味がありました。ユスラウメの種は長さ1.3cmくらい、太さ0.5-0.6cmくらいの紡錘形で、重さは約0.2gでした。 食べる 飲む 色は魅力的ですが生で食べてもあまりうまくないので、ジャム、果実酒を作ると良いでしょう。 ウスラウメが入っているわけではないですが、ゆすらと名前のついた日本酒”山桜桃 純米大吟醸”があります。 古くに日本に伝わった 日本へは古くに伝わったとされていますが、平安時代の本草書「本草和名 918年頃」にはありません。日本へ伝わったのは江戸時代より前で、江戸時代初期にはすでに栽培されていて書物に名前が出てきます。  「草木名初見リスト 磯野直秀」によると、ユスラウメの初出はイエズス会宣教師が編纂した「日葡辞書」慶長8~9年(1603~ 4年)とあります。

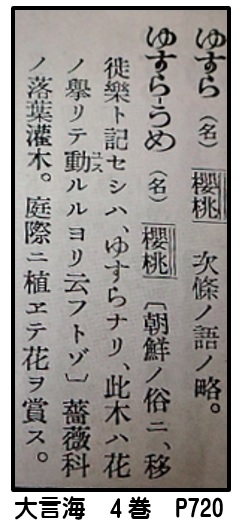

「草木名初見リスト 磯野直秀」によると、ユスラウメの初出はイエズス会宣教師が編纂した「日葡辞書」慶長8~9年(1603~ 4年)とあります。「農業全書」元禄10年(1697年)は櫻桃をユスラとしています。山櫻桃ヤマユスラもあります。ニワウメは出ていません。 本草書では「大和本草」宝永7年(1709年)が古いです。 大和本草では桜桃をユスラとしています。山櫻桃をニハサクラと読んで、庭梅とも云うとありニワウメが出ています。郁李がユスラに良く似ていることも書いています。 「本草図譜」は、江戸時代の文政11年(1828)に完成した植物図鑑で、桜桃ユスラウメも郁李ニワウメも記載があります。 「本草綱目啓蒙」弘化4年1847年にはユスラもニワウメも記載されています。 今は果物のさくらんぼを桜桃とオウトウと言いますが、明治の初めに北海道に入ったセイヨウミザクラ(西洋実桜)が本来ユスラウメを意味する昔からの桜桃を乗っ取り、今では桜桃はさくらんぼを意味するように変わっています。ゆすらうめを漢字で書くことはほとんどなく、漢字のユスラウメ「梅桃」や「山桜桃」は俳句の世界に生きているくらいです。  ユスラウメの語源

ユスラウメの語源ユスラとかユスラウメという言葉は中国語の漢字からは解けません。 日本語起源ではユレル、ユスル、ユスレルといった揺れる説が有力です。 「日本語語源広辞典 増井金典」のゆすらうめの説明は、ユスラ(ゆする 動+梅)で、微風にも揺れ動く小枝に甘い実の付く梅としています。 植物図鑑の牧野富太郎は、食用できる果実を収穫するのに木をゆするのでこの名がつけられたのではないかとしています。 植物のユスラウメが朝鮮から名前とともに入ってきたとすると解けます。 「大言海 大槻文彦」には朝鮮語の移徒楽はユスラウメをあらわし、木の花がゆすれることから名付けたとの解釈があります。朝鮮語でも揺れるが語源です。 韓国語で앵도나무(イスラジ)はユスラウメの事ですので、朝鮮語の移徒楽(イズラ、イスラ、Yisulat、i-sa-lat)が日本語ではユスラに訛り、そこに日本語の梅がついてユスラウメとなったというわけです。「語源辞典 植物編 吉田金彦」の説はすっきりします。 ユスラウメの地方名  地方名は色々あります。古い名前を引き継いでいるのが多いようです。

地方名は色々あります。古い名前を引き継いでいるのが多いようです。ゆすら  愛知県、京都府、徳島県、 愛知県、京都府、徳島県、 香川県、山口県 香川県、山口県ゆすらいちご ゆすらご  宮城県、群馬県 宮城県、群馬県よそらんめ  茨城県 茨城県ゆっさ、りっさ ゆっさぐみ  福島県 福島県 詠まれたユスラウメ

詠まれたユスラウメ 寿福寺の山桜桃の花に雨の糸

寿福寺の山桜桃の花に雨の糸 稲畑 汀子 稲畑 汀子蝶飛んでゆすらの花のこぼれけり つづきたる雨の間に熟れゆすらうめ くちすゝぐ古き井筒のゆすら梅  杉田 久女 杉田 久女ゆすらうめはルビーてのひらうつくしく 子供来てまた取つてゆくゆすらうめ ゆすらの実麦わら籠にあまりけり ゆすら梅落ちるにまかせ老二人  矢田 勝代 矢田 勝代江戸時代には知られていた木なのに、古い俳句が見つかりません。 どうしてかなとKBは思っています。 薬用部分 生薬名 効能  滋養、疲労回復、便秘解消、利尿、むくみ解消、食欲増進 滋養、疲労回復、便秘解消、利尿、むくみ解消、食欲増進ニワウメと同じような効能があります。 |