モンキーポット

2019年12月29日、2019年9月21日、修正

2019年12月29日、2019年9月21日、修正日本名  サプカヤナット、パラダイスナット サプカヤナット、パラダイスナットブラジル名  cumbuca de macaco、manimita de cumbuca de macaco、manimita de macaco、cacamba do mato macaco、cacamba do mato英名  sapucaia nut、cream nut sapucaia nut、cream nutスペイン語  castana de monte、nuez del castana de monte、nuez del paraiso、coco de mono paraiso、coco de monoフランス語  singe、noix de sapucaia singe、noix de sapucaiaギアナ  kume、monkey pot、wadaduri kume、monkey pot、wadaduriベネズエラ 台湾  猴胡桃、大猴胡桃 猴胡桃、大猴胡桃学名  Lecythis spp. Lecythis spp.  サガリバナ科(Lecythidaceae) サガリバナ科(Lecythidaceae) サプカイヤ属(Lecythis) サプカイヤ属(Lecythis)食用の種子(ナッツ)を生産する代表的な樹種は次の3種です。 Lecythis pisonis、Lecythis zabucajo、Lecythis ollaria Lecythis pisonisについては標準和名"パラダイスナットノキ"ですが、ほかの2つには標準和名はついていないようです。 初めて見た モンキーポットの木は南米熱帯産ですが、KBは1978年シンガポール植物園で初めて見ました。 シンガポール植物園で見た木の下の芝生には丸いふたが落ちていていました。木には空になった果実の殻がついていました。  英語でモンキーナットと呼ぶ食用になるナット(種子)が採れるサプカイヤ属の木はどれも壺形の大きな木質で堅い果実を壺の口が下になる様に逆さまに付けます。壺には蓋がついています。

英語でモンキーナットと呼ぶ食用になるナット(種子)が採れるサプカイヤ属の木はどれも壺形の大きな木質で堅い果実を壺の口が下になる様に逆さまに付けます。壺には蓋がついています。果実が熟して壺から蓋が取れて種がこぼれた後の殻を"猿の壺”と見立ててモンキーポットと言います。特異な形の殻から木の名前はモンキーポットツリーです。ですから食べるところのナットはモンキーポットナットとなりますが、食用のナットもモンキーポットと言います。 ナッツとしてモンキポットと言うときはサプカイヤ属の色々な木のナットが混ざっています。 ブラジルには色々の呼び名がありますが木の種類を区別しているかどうかはKBにはわかりません。  学名の由来

学名の由来属の名前のLecythisはギリシャ語で意味は"油を入れる壷”を意味するlekythosに由来し、種の名前のzabucajoは先住民の呼び名のsapucayoをスペイン語でzabucajoと書いたことによります。 sapucayoは先住民のツピー語で鶏の意味で、この木の種子を鶏の餌にした所から来たと言うことです。 南米アマゾン地方産 サプカイヤ属の植物は中南米には30種ほどあります。 南米の熱帯雨林が原産で大きくなる種類は30mを超えるような木もあります。アマゾン地方からブラジルの北東部から南部にかけての大西洋岸森林に特徴的な木で南はリオデジャネイロ辺りまで見られます。 中米にも分布しています。 L. zabucaja はギアナ、ベネズエラ、アマゾンの中部から西部の熱帯雨林に多く、 L. pisonis はアマゾンからサンパウロ州にかけての大西洋岸熱帯雨林の森林に多く見られます。  新芽が美しい赤い色をしていて次第に緑色に変わる種類もあります。花はキャノンボールの花を小さくしたような形で、直径7cm位で白色から薄紫色、更に赤紫色まであります。

新芽が美しい赤い色をしていて次第に緑色に変わる種類もあります。花はキャノンボールの花を小さくしたような形で、直径7cm位で白色から薄紫色、更に赤紫色まであります。果実は直径20cm前後で、蓋つきの鍔のある壺形をしていて蓋のある方を下向きに付けます。つぼも蓋も木質で堅く、表面はゴツゴツしています。 熟して蓋が取れると長さ5cm太さ3cmくらいの両端が尖った形で、縦に不規則なひだのある種子(ナット)を1果につき10-30個ばらまきます。 タネの皮はブラジルナットより弱くて中身の仁は取り出しやすいです。仁は白茶色で軟らかく甘味があってブラジルナットより上等なナッツです。仁は脂肪を60%、タンパク質を20%も含み栄養価が高いです。 空になった壺は枝についたまま残っていて目立ちます。  モンキーポットのことわざ

モンキーポットのことわざ モンキーポットには、猿がまだ実をばら撒いていない果実の穴に手を入れて中に入っているナッツ(種子)を取ろうとして、一度に沢山つかんで握った手が抜けなくなると言う話があります。 ブラジルのことわざに「賢い年老いた猿は壺に手を突っ込まない」というのがあります。 若くて経験の浅い猿は壺の中のナッツ全部を一度に掴かむので手が抜けなくなるのに対して、経験のある猿は一つずつつまみだして食べるというわけで「経験者はヘマをしない」というたとえです。 殻に砂糖を入れて罠を作り、猿が頭を入れて抜けなくなったところを生け捕りにするとか、野犬を捕まえるときもこの手を使うそうです。

モンキーポットと禿げ頭 モンキーポトを食べ過ぎると頭が禿げると言われています。ブラジルのアマゾン地方には頭の禿げた変な顔の猿「ウアカリ」がいるから、連想したと思ったのですが、栄養学的に説明できます。 ヒト(猿も)にとってセレンは栄養上必須な元素で不足すると病気になり、摂り過ぎると毒性により体毛が抜けます。 セレンは健康を保つ為にはごく微量で足ります。必要量の何倍も摂取すると毒性が現れます。 セレンはふつうの土には微量に含まれているので不足はやたら起りませんが、セレンの多い土地で育ったモンキーポットをたくさん食べるとセレンの毒性によって禿げるというのはありうる話です。 禿げ頭の猿 ウアカリ: https://pikabu.ru/story/lyisyiy_uakari__oshparennyiy_rodstvennichek_6634944 セレンの栄養学: https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail682.html マレイシアに伝わる 特異な果実の形やナッツの味の良さから興味を持たれて西インド諸島や熱帯アジアにも植えられました。 セイロンには1897年に持ち込まれ、マラヤには英国キュー植物園で育てた苗を1926年にセルダンの農事試験場に植えたと記録されています。シンガポール植物園にも同じ年に苗が送られ、1928年に植えています。1936年出版の本にはシンガポールのモンキーポットは15フィートに育っていて種名は定かでないとあります。 KBがいたマレイシア農業開発研究所(MARDI)、DBがいたマレイシア農業大学(UPM)はイギリス殖民地時代に作られたセルダンの農事試験場から発展した所ですから、ここで見たモンキーポットはこれらの木に由来すると思います。 農業開発研究所の入口には各種の樹木を集めて植えた森があります。KBはこの森の脇の草地でモンキーナットの殻とブラジルナットの殻を拾いました。 モンキーポットの種を拾い、花の写真を撮った所は農業大学構内です。 セルダンに植えた木というのは、 Lecythis ollaria Lecythis zabucajo Lecythis pisonis だとされています。KBが見た花はどの木の物か、拾った殻がどの木の物だか確認できないので種類はわかりません。花の写真を見るとL. pisonisに似た色をしていました。 KBが拾ったのは KBが拾ったモンキーポットの大きい方は少し四角張っていて直径が16cmx14cm、高さ12cm、壺の穴は直径8cm、つばにあたる所が3cmくらい大きく出っ張ていて、壺の肉厚は1cm位でした。 小さいのは丸い感じでつばの出っ張りは小さかったです。大きさは直径は12cm、高さ8cm、穴の直径8cm、蓋の直径8cmで内部につながる軸がついていました。 果実は蓋が下になる様に電気の笠のようについていて、熟して蓋に隙間ができると内部の果肉が発酵してつながりが弱くなって蓋が落ち、中の種子(ナット)がこぼれ落ちます。 種子(ナット)は長さ4cm、幅も厚さも2cm位で両端が尖った形で、縦に不規則なひだがあります。 タネの皮はブラジルナットより弱くて中身の仁は取り出しやすく、仁は白茶色で軟らかく甘味があってブラジルナットより上等なナッツと言われています。 果実が熟してもまだ蓋が取れないうちから猿やコウモリが来て実を食べます。 果実が熟して蓋が落ちてタネがこぼれ落ちるとネズミや小さい動物が食べます。人が探しに行っても落ちていないわけです。  アリアウ・アマゾン・タワー

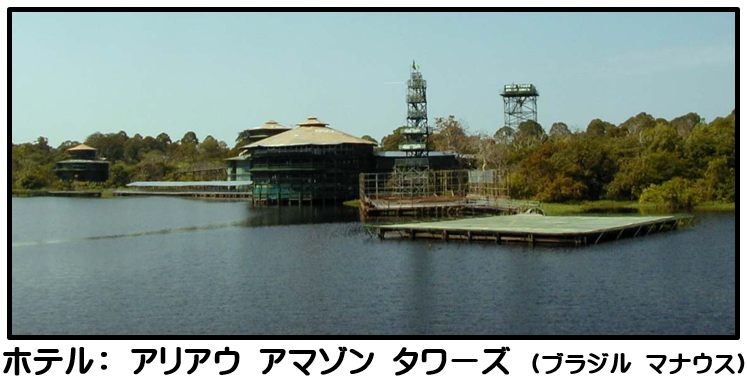

アリアウ・アマゾン・タワー マナウスに行ったときアマゾン河の中の島にあるアリアウ・アマゾン・タワーというホテルに行きました。 浅い流れと島辺に打ち込んだ杭の上の建物を板の橋でつないだホテルです。 猿が沢山いる森の中に金網で囲った人間用の空間を作っています。 人の出入りの多いレストランでは客と一緒に猿が入って来てバナナを持ってすぐに逃げて行くのを見て驚きました。  大きな木の上に作った部屋も見に行きました。ここで火事になったら逃げようがないなーなんて思いました。

大きな木の上に作った部屋も見に行きました。ここで火事になったら逃げようがないなーなんて思いました。

夕日を見に行くツアーやワニをつかまえる夜のツアーとか色いろのツアーがありました。 釣りのツアーに行ったとき、KBは何も釣れなかったですが、おわん型のモンキーポットを見つけガイドのお兄さんに取ってもらいました。 種類は分かりません。 もう一つ指サックのような形で写真のフィルムの容器を少し長くしたような小さなポットも見付けました。これは届かなくて取れなかった。

利用 |