おりきの松

おりきの松

おりきの松

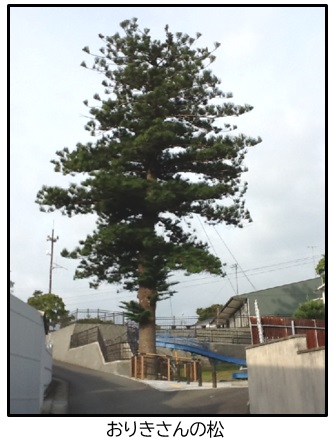

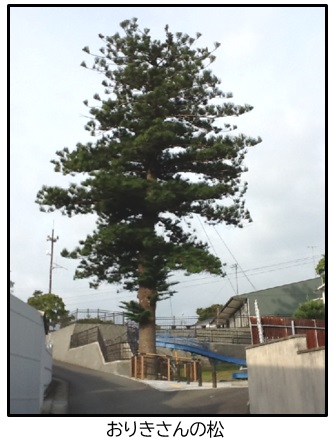

「おりきの松」を地元の人は「おりきさんの松」、「おりきさんの木」と親しく呼んできました。

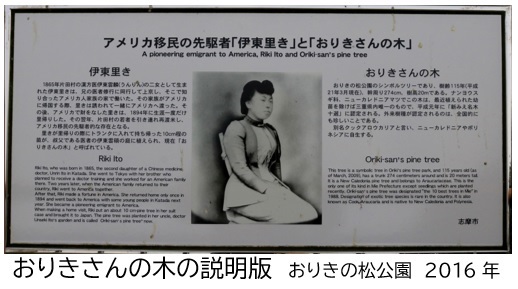

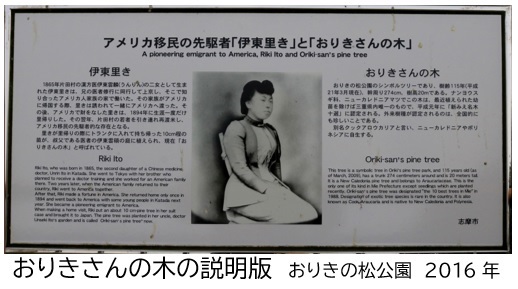

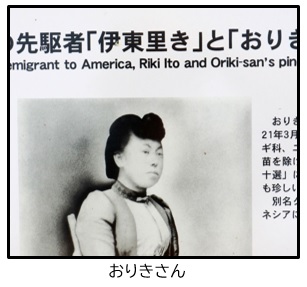

身近な「おりきさんの松」は明治時代に志摩和具の医者の娘「伊東里き」がアメリカに行き、1894年に里帰りした時に、みやげに持って来て植えた南洋杉の一種です。

お里きさんが持ってきた珍しい木は叔父の家の庭に植えられて、大きく育ちました。時代が進み叔父の家は取り壊され、ここは町役場の駐車場になり、町役場が移ってからは「旧志摩町役場の南洋杉」と呼ばれていました。この場所は2009年に「おりきの松公園」として整備され、公園脇には災害時の避難所になる多目的集会場があります。場所は三重県志摩市志摩町和具3006です。

お里きさんが持ってきた珍しい木は叔父の家の庭に植えられて、大きく育ちました。時代が進み叔父の家は取り壊され、ここは町役場の駐車場になり、町役場が移ってからは「旧志摩町役場の南洋杉」と呼ばれていました。この場所は2009年に「おりきの松公園」として整備され、公園脇には災害時の避難所になる多目的集会場があります。場所は三重県志摩市志摩町和具3006です。

「おりきの松公園」の樹齢130年の「おりきさんの木」は令和6年3月21日(2024年)に志摩市の景観重要樹木に指定されました。これからも地域人たちが親しく呼んでいる「おりきさんの木」は地域のシンボルとして保護、管理されて次世代に伝えられて行くことでしょう。

おりきさんがアメリカから持ってきた木は当時はまだ日本名がなくて、木の種類を英語名の直訳でニューカレドニアマツ(またの名をクックアロウカリア)と伝えたのではないかとKBは思います。

おりきさんがアメリカから持ってきた木は当時はまだ日本名がなくて、木の種類を英語名の直訳でニューカレドニアマツ(またの名をクックアロウカリア)と伝えたのではないかとKBは思います。

今は日本の標準名「クックナンヨウスギ」と付けられています。

日本名 クックナンヨウスギ

クックナンヨウスギ

英語名 New Caledonia pine、Cook pine、

New Caledonia pine、Cook pine、

Coral reaf araucaria Coral reaf araucaria

ドイツ語 Newkaledonische Araukarie Newkaledonische Araukarie

タイ語名 สนฉัตร(ソンチャット) สนฉัตร(ソンチャット)

中国語名 柱状南洋杉 柱状南洋杉

台湾名 庫氏南洋杉 庫氏南洋杉

フランス語  Pin colonnaire Pin colonnaire

ポルトガル語 Araucária-colunar Araucária-colunar

ロシア語 Араукария колонновидная Араукария колонновидная

学名 Araucaria columnaris (J.R.Forst.) Hook. Araucaria columnaris (J.R.Forst.) Hook.

科名:ナンヨウスギ科(Araucariaceae)

科名:ナンヨウスギ科(Araucariaceae)

属名:ナンヨウスギ属(Araucaria)

属名:ナンヨウスギ属(Araucaria)

Araucaria columnarisには同義名がいろいろあり、13も記録されています。

名前の由来

科の名前と属の名前になっているアラウカリア(Araucaria)はチリ原産の1種(チリマツ、Araucaria araucana)が自生しているAraucoというチリの地名に由来するという説とチリの先住民族 Araucanoに因むという説がありす。

コラムナリスcolumnaris は円柱状とか柱状を指した言葉で、成長した木の姿が背の高い円錐形をしていることをあわわしています。

原産地

クックナンヨウスギは海洋探検家ジェームス クックの第二回目の航海の1774年にオーストラリア東方の ニューカレドニアで発見されました。それでクックパインとかクックアロウカリアとも呼ばれているのです。

ナンヨウスギ科の植物は20種類ありますが、それらの原産地は南アメリカ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、ニュージーランド、オーストラリア、ニューギニアとすべて南半球です。

このうち14種はニューカレドニア原産です。

ニューカレドニア島の少し東のロイヤリティ諸島にはクックナンヨウスギが多く生えている島がいくつかあります。

背が高く、円錐形の樹冠 が特徴

クックナンヨウスギは細い円錐形に成長する背丈が60mにもなる常緑針葉樹です。今は各地に導入植栽されてアメリカ、南ヨーロッパ、南アフリカ、東南アジア、オーストラリアで見られます。

公園などに植栽された木の測定では高さの最高は51m、幹の直径最大146cmという記録があります。

左の写真の若い木は典型的な姿をしています。

おりきさんの松は高さ27mくらいと見られていますが、頂上が剪定されているので、2016年にKB が見た時は高さ15m位で幹の直径85cmほどで、典型的な樹形ではなかったですが面影はありました。

2024年3月に志摩市の景観重要樹木に指定された際の記録によると樹高約25m、幹周囲約2.7mとなっていて、樹の姿はスマートになり自然樹形に近くなったように見えます。

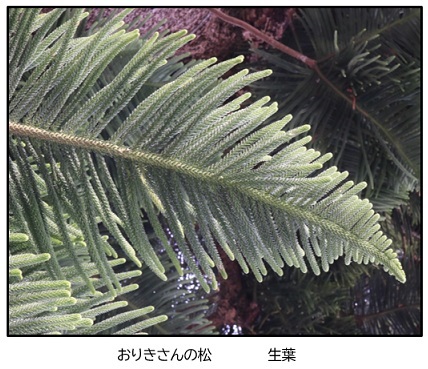

枝の出方に特徴があります。一定の間隔で、同じ高さの所で幹から5、6本の枝を放射状に平らに出します。木が大きくなると下の枝ほど大きく育ち上の方は小さいので、円錐形の樹形になります。幹から出た枝は1回だけ枝分かれして小枝を平面的に少し上向きに付けます、この小枝は葉を付け、枝分かれはしないで成長は伸びるだけです。

枝の出方に特徴があります。一定の間隔で、同じ高さの所で幹から5、6本の枝を放射状に平らに出します。木が大きくなると下の枝ほど大きく育ち上の方は小さいので、円錐形の樹形になります。幹から出た枝は1回だけ枝分かれして小枝を平面的に少し上向きに付けます、この小枝は葉を付け、枝分かれはしないで成長は伸びるだけです。

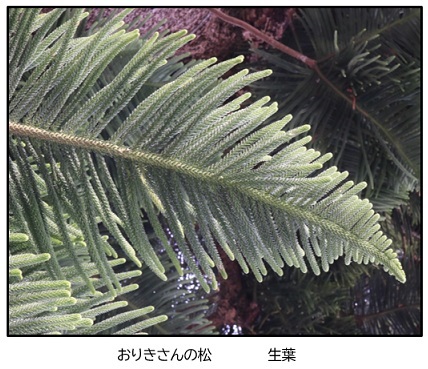

葉は小さくて長さ6-7mm、幅1.5-2mmの尖った鈎爪形で小枝に螺旋に巻き付きます。成熟した小枝の葉は緩んだように開いていますが、平らになるほどは開かないで、鉤爪は斜め上を向いた状態で小枝についています。太さ1.5cmくらいの丸い紐のようです。

小枝は長くなると垂れて、元の方から枯れ落ちるので、大きく育った木では上向きに延びた枝の先にだけ葉をつけた小枝が残って特徴のある枝ぶりになります。

おりきさんの木の根元に落ちていた小枝

これは落ちてからあまり時間がたっていない緑の残る葉のついた小枝です。長さ32cm、17cm、27cm 最大の太さ1.5cmの組紐状で、先の方は葉が固く付いて直径1cm位でした。小枝の元の方の葉は大きくてゆるんで付いています。葉の大きさは長さ8mm、幅5mmくらいの3角形で尖った鉤爪状です。

これは落ちてからあまり時間がたっていない緑の残る葉のついた小枝です。長さ32cm、17cm、27cm 最大の太さ1.5cmの組紐状で、先の方は葉が固く付いて直径1cm位でした。小枝の元の方の葉は大きくてゆるんで付いています。葉の大きさは長さ8mm、幅5mmくらいの3角形で尖った鉤爪状です。

枯れて茶色になって落ちた小枝は掃き寄せられて広場の隅に集められていました。ここの枯れ枝も一つ一つの葉はあまり開いていなくて、紐のようでした。

花序らしき小枝

落ちていた種子の残骸

落ちていた種子の残骸

おりきさんの木の写真を点検中に、木の葉が混んでいる辺りを見ていた時、たいていの葉のついた小枝は上側にカーブしてU字型になっている中に垂直に伸びた少し太めの小枝がついているところが見えました。先端が大きくなっている様子から雄花(雄花序)か雌花(雌花序)が出てきたように見えました。

地元の人から、今までに松かさが落ちていることはあったが、種は見たことがないとの話を聞いたので、もしかしたらと探したところ、公園の落葉を掃き集めた所で、KBは古い種を見つけました。

おりきさんの木は2024年3月に志摩市の景観重要樹木に指定されたので、手厚く管理されると思います。剪定の際に花序のつくような成熟した枝を残すようにすれば、松かさ(球果)や種子を見ることができると思います。KBは種の残骸を見つけているので注意して木を見張れば、球果も発芽能力のある種子も得ることが期待できます。

種(タネ)のこと

拾ってきたおりきの松の種と、手に入った売られているナンヨウスギの種と比べて見ました。おりきさんの木の種は種麟(タネが付いている松かさの鱗ような所)もペラペラの薄い翼も無くなっていますが間違いありません。種を見比べてもほかの種類との違いは判らなかったです。

ーーーーおりきさんの木ーーーー ーーーーおりきさんの木ーーーー

おりきさんの木の種は長さ3cm位、最大幅1.5cm、狭いところは7mm程度でした。

落ちてから時間が経っているので、種麟から離れた種もありました。割って見るとシイナの様でした。

新鮮な種ならクックアロウカリアの種のようになっているはずです。

ーーーークックナンヨウスギーーーー ーーーークックナンヨウスギーーーー

売っていたクックナンヨウスギの種は種麟がついていた。薄い翼は種麟にはりついています。種麟に付いた種は長さ3.6cm、広い端の幅は2.7cm、狭い端の幅7mmというところで、種だけを見ると長さ3cm、広い端は1.5cmと狭い端は7mmくらいでした。

ーーーーホソバノナンヨウスギーーーー ーーーーホソバノナンヨウスギーーーー

売っていた種は乾燥して薄い翼は種麟に張り付いていたので、水に漬けて翼を広げてみました。

種は長さ2.8cm、広い端の幅9mm、狭い端の幅5mm、翼を広げた状態で種麟を見ると高さ3.5cm、幅3.1cm位になりました。

おりきさんの木の名前は

おりきさんの木は普通の松でも杉でもない珍しい木です。この木の名前は何だという話です。

お里きさんがアメリカから持ってきたので、木の名前は英語だったと思いますが、100年以上前のことで、事情はわかりません。「おりきの松」、「おりきさんの松」、「おりきさんの木」と呼んで今に伝わっています。「旧志摩町役場の南洋杉」とも呼びます。

KBの調査が足りないと思いますが、植物名が出てくるのは1989年でした。

1989年 (平成元年)に「新みえ名木十選」に選ばれた際には、おりきさんの木の名前はニューカレドニアマツで別名をクックアロウカリアとしています。

2002年 昔の、おりきさんの松の説明板では木の名前はニューカレドニアマツで別名はクックアロウカリアとなっています。

ところが、

2004年 平成16年出版の「志摩町史」改訂版の第一編「自然」第四章植物の「三その他珍奇と思われるもの」の終わりに、「ナンヨウスギ(ナンヨウスギ科 和具の元町役場の下にあり、樹齢110年、我が国には数えるほどしかない。豪州ノーフォーク島原産)」と「故国遥かなり」は引用しています。 ノーフォーク島の原産のナンヨウスギはシマナンヨウスギしかないので、記述はシマナンヨウスギを指していることになります。

2011年 伊東里き(おりきさんのこと)の書簡集「故国遥かなり」には「2、3の資料や小公園のこの樹の説明板などでは、ナンヨウスギ科ニューカレドニアマツとされているが、シマナンヨウスギが正しい。」としています。

2021年 ホームぺージ「中川木材産業 木の情報発信基地 巨木銘木探訪」では プロの木材屋さんの著者はおりきの松公園のおりきさんの木をノーフォークマツとしています。

2023年 「三重の巨樹・木古」ではおりきさんの木はニューカレドニアマツ別名クックアロウカリアとしています。

2024年 3月の志摩市の景観重要樹木の指定ではニューカレドニアマツです。

KBは植物名は説明板にあるニューカレドニアマツだと考えますが、その根拠はと言われると困ります。植物名を判定した根拠について知りたいと考えています。

葉はよく似ている

葉はよく似ている

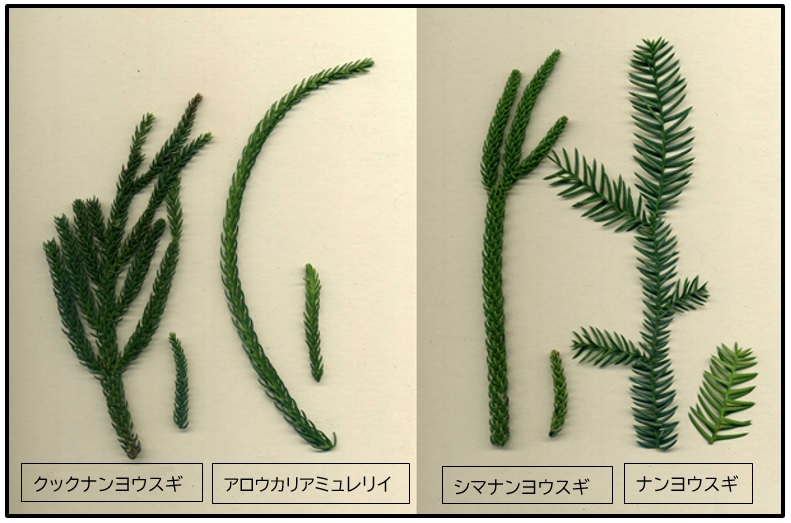

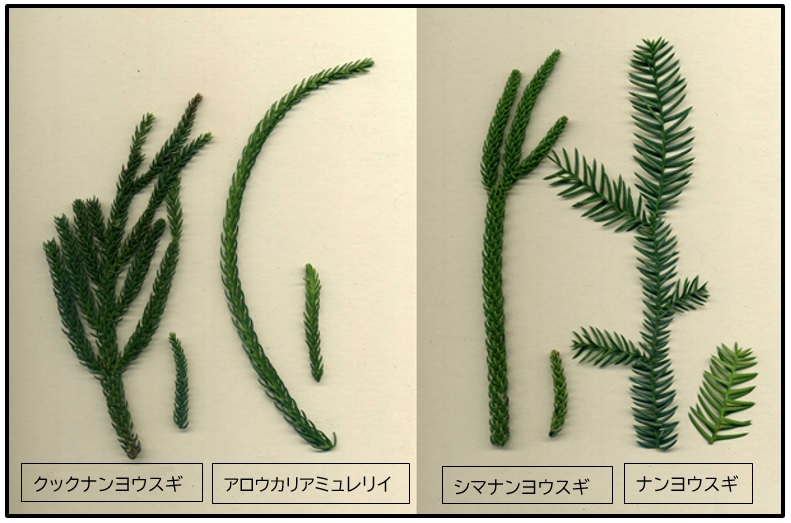

ニューカレドニア原産の2種とノーフォーク原産の1種、オーストラリア東部の原産の1種を並べてみました。

Wikipedia の記事にはハワイやアメリカ本土に育っているクックナンヨウスギとシマナンヨウスギは導入時に混同されたとありますし、若木と成熟した木では木姿も変わるでしょうから木の一生をじっくりと見比べて観察しないといけないです。

これは楽しみですが、KBはさしあたりおりきさんの松のマツカサとタネを見たいです。

ニューカレドニア原産の2種とノーフォーク原産の1種、オーストラリア東部の原産の1種を並べてみました。

Wikipedia の記事にはハワイやアメリカ本土に育っているクックナンヨウスギとシマナンヨウスギは導入時に混同されたとありますし、若木と成熟した木では木姿も変わるでしょうから木の一生をじっくりと見比べて観察しないといけないです。

これは楽しみですが、KBはさしあたりおりきさんの松のマツカサとタネを見たいです。

画像の左側の2種、クックナンヨウスギ(Araucaria columnalis)とアロウカリアミュレリィ(Araucaria muelleri)はニューカレドニア原産です。

右側のシマナンヨウスギ(Araucaria heterophylla)はノーフォーク島原産、ナンヨウスギ(Araucaria cunninghamii) は東オーストラリア原産です。

ナンヨウスギの葉は明らかに違いますが、残りの3種はよく似ていて、特にクックナンヨウスギとシマナンヨウスギは葉を見ただけでは見分けが難しいです。

ややこしくなったので名前を整理しておきます。

おりきさんの木

おりきの松

おりきさんの松

ニューカレドニアマツ

クックアロウカリア

学名: Araucaria columnalis (G.Forst.) Hook.

和名: クックナンヨウスギ

別名: セイタカナンヨウスギ

ニューカレドニアマツ、クックアロウカリアは 英語の読み、pineを松と訳している。

シマナンヨウスギ

ノーフォークマツ

学名: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

和名: コバノナンヨウスギ

別名: シマナンヨウスギ、ノーフォークマツ

ナンヨウスギ

2つの意味があります。

アロウカリアの仲間の植物の総称:日本語名のある9種類が含まれます。属の名でもある。

特定の一種を指す場合:

和名: ナンヨウスギ

学名: Araucaria cunninghamii Mudie

別名: シマナンヨウスギ

ナンヨウスギは別名でシマナンヨウスギというから要注意です。

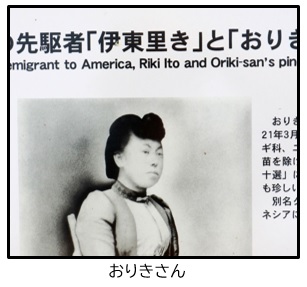

おりき伝

「おりきさんの木」をアメリカから日本に持ってきたおりきさんの波乱の生涯を「故国はるかなり」など資料を斜め読みして、時系列にまとめてみました。

アメリカへ行くまで

1865年(慶応元年)

志摩国英虞郡片田村で医者伊東雲鱗の子として、6人兄弟の4番目として生まれた。二人の叔父も

医者であった。こうした環境の中で育った伊東里きは理知的な子で小さい頃から和漢の書物に親し

み、何事にも積極的な娘であったという。

1885年頃(明治18年)

医師になるために東京で学んでいた兄一郎の身の回りの世話をするために上京した。

ある時、横浜・関内へ遊びに行ったときにアメリカ人の落とし物を拾い、届けたことでアメリカ人

と知り合いになった。

1887年(明治20年)

兄の世話は同郷の女性を呼び寄せて任せることにしてから、アメリカ人のレンガ製造技師の家族の

メイドとして横浜で働くことになった。同年、三重県答志郡上之郷村の出身の中安守と結婚した。

しかし性格が合わず、離婚。

1888年(明治21年)

離婚の手続きをしようと上之郷村に赴くが、中安が行方不明のために正式に離婚することはできな

かった。

1889年(明治22年)

二回目に働いていた海軍大尉が帰国する際に、アメリカに来ないかとの誘いに応えて、里きはアメ

リカに渡った。

1981年(明治24年)

アメリカ人男性と結婚した里きは長女モヨを出産した。里きと結婚した男性は後に亡くなり、名前

は不明である。

1892年(明治25年)頃

アメリカで農場を経営していた鹿児島県薩摩郡さつま町出身の宇都宮源吉(山田源吉とも名乗る)

と出会い、共同生活を始めた。

珍しい木を持って帰国する

1894年(明治27年)

アメリカで富を築いた里きは、娘のモヨを連れて帰国、片田村に戻る。

帰国の土産として3本の木を持ち帰ったが、1本は枯れてしまい、残る2本を英虞郡和具村(現在の

志摩市志摩町和具)に住む叔父の”雲碩”(うんせき)と片田村に住む姉の”なを”に贈った。これが

南洋杉とフェニックスヤシである。

叔父の雲碩は漢方医で広い庭を持ち、植物が好きで薬草を植えていたと伝わっている。

なおの婚家、脇田家は片田の三蔵寺である。三蔵寺に植えられたヤシは大阪の万博公園の中の「世

界の森」に移されて植えられている。

1895年(明治28年)

里きの土産話で「アメリカは労働賃金が高く、まじめに働けば相当な貯蓄ができる」という話を聞

いてアメリカへ出稼ぎに行くことを希望した男女7人を連れて神戸港からサンフランシスコへ渡っ

た。この時、のちに日本での里きの育ての親となる加藤進夫妻も同船。

1896年(明治29年)

加藤進夫妻は里きの娘のモヨを神奈川県三浦郡久里浜村で育てることを約束して、モヨを連れて帰

国した。加藤進は横須賀海軍工廠関係の砲弾の弾道を計算する技師の仕事をしていた。

里きの2回目の日本帰国、そのご日本には来なかった

1898年(明治31年)

里きは宇都宮源吉を伴って帰国し、加藤家に預けられていたモヨに会う。志摩の片田村に行き親族

から結婚の了承を得た。

里きが日本に来たのはこれが最後で、モヨに再び会うことは無かった。

その後片田村からは里きを頼ってアメリカに移住する者が昭和の初めまで続いた。明治末から大正

時代初めには片田村には多額の送金があったという。

里きは色々の事業に取り組み、成功したり失敗をした。アメリカ移民の先駆者として活躍した。

1942年(昭和17)

第二次大戦中は敵性国民として収容されたので、里きの記録などは失われた。

アメリカに移住した日本人の面倒をよく見たという。

1950年(昭和25)

85歳でカルフォルニア州サンタマリア市で亡くなった。

お里きさんの娘モヨの消息

日本で加藤夫妻の元で育てられたモヨの日本名は茂世子といった。

目が青かったことから小学校でいじめに遭い、加藤夫妻の計らいにより和裁学校に通い、和服仕立てを学び、生け花と琴も習ったという。

和裁の技術を生かして神戸の縫製工場で働いたのち、丹波の氷上町の料亭で働き、ここで町役場の役人の足立國太郎と結婚し、友比古と圀彦の2児を得ている。モヨさんは外国人の顔つきをしていても、どの日本人よりも日本人らしいと町の誰からも言われ、近所の人たちは親しみを持ってお英さん(英語の国の人)と呼んでいた。

里きと源吉がモヨとモヨの家族に送った1930年(昭和5年)から1939年(昭和14年)の間の19通の書簡がモヨの孫(里きから見るとひ孫)の足立康比古氏が保存しており、「里き・源吉の手紙を読む会」の皆さんがこの手紙を解読して、「故国遥かなり 太平洋を渡った里き・源吉の手紙」を2011年に出版した。

この本は、望郷への思い、子を思う親の心情などを親族宛てに綴った個人的な手紙を読み解いたもので、ここから移民の里きと青い目のモヨの人生のひとこまを当時のアメリカと日本の世情を背景にしてうかがうことができる。

Copyright 1998 All Reserved by Kiyomi Kosaka

メールアドレス

メールアドレス

南米編目次へ

南米編目次へ

果物歳時記トップへ

果物歳時記トップへ

|

お里きさんが持ってきた珍しい木は叔父の家の庭に植えられて、大きく育ちました。時代が進み叔父の家は取り壊され、ここは町役場の駐車場になり、町役場が移ってからは「旧志摩町役場の南洋杉」と呼ばれていました。この場所は2009年に「おりきの松公園」として整備され、公園脇には災害時の避難所になる多目的集会場があります。場所は三重県志摩市志摩町和具3006です。

お里きさんが持ってきた珍しい木は叔父の家の庭に植えられて、大きく育ちました。時代が進み叔父の家は取り壊され、ここは町役場の駐車場になり、町役場が移ってからは「旧志摩町役場の南洋杉」と呼ばれていました。この場所は2009年に「おりきの松公園」として整備され、公園脇には災害時の避難所になる多目的集会場があります。場所は三重県志摩市志摩町和具3006です。 おりきさんがアメリカから持ってきた木は当時はまだ日本名がなくて、木の種類を英語名の直訳でニューカレドニアマツ(またの名をクックアロウカリア)と伝えたのではないかとKBは思います。

おりきさんがアメリカから持ってきた木は当時はまだ日本名がなくて、木の種類を英語名の直訳でニューカレドニアマツ(またの名をクックアロウカリア)と伝えたのではないかとKBは思います。 クックナンヨウスギ

クックナンヨウスギ New Caledonia pine、Cook pine、

New Caledonia pine、Cook pine、 Coral reaf araucaria

Coral reaf araucaria 庫氏南洋杉

庫氏南洋杉

枝の出方に特徴があります。一定の間隔で、同じ高さの所で幹から5、6本の枝を放射状に平らに出します。木が大きくなると下の枝ほど大きく育ち上の方は小さいので、円錐形の樹形になります。幹から出た枝は1回だけ枝分かれして小枝を平面的に少し上向きに付けます、この小枝は葉を付け、枝分かれはしないで成長は伸びるだけです。

枝の出方に特徴があります。一定の間隔で、同じ高さの所で幹から5、6本の枝を放射状に平らに出します。木が大きくなると下の枝ほど大きく育ち上の方は小さいので、円錐形の樹形になります。幹から出た枝は1回だけ枝分かれして小枝を平面的に少し上向きに付けます、この小枝は葉を付け、枝分かれはしないで成長は伸びるだけです。 これは落ちてからあまり時間がたっていない緑の残る葉のついた小枝です。長さ32cm、17cm、27cm 最大の太さ1.5cmの組紐状で、先の方は葉が固く付いて直径1cm位でした。小枝の元の方の葉は大きくてゆるんで付いています。葉の大きさは長さ8mm、幅5mmくらいの3角形で尖った鉤爪状です。

これは落ちてからあまり時間がたっていない緑の残る葉のついた小枝です。長さ32cm、17cm、27cm 最大の太さ1.5cmの組紐状で、先の方は葉が固く付いて直径1cm位でした。小枝の元の方の葉は大きくてゆるんで付いています。葉の大きさは長さ8mm、幅5mmくらいの3角形で尖った鉤爪状です。 落ちていた種子の残骸

落ちていた種子の残骸

ニューカレドニア原産の2種とノーフォーク原産の1種、オーストラリア東部の原産の1種を並べてみました。

Wikipedia の記事にはハワイやアメリカ本土に育っているクックナンヨウスギとシマナンヨウスギは導入時に混同されたとありますし、若木と成熟した木では木姿も変わるでしょうから木の一生をじっくりと見比べて観察しないといけないです。

これは楽しみですが、KBはさしあたりおりきさんの松のマツカサとタネを見たいです。

ニューカレドニア原産の2種とノーフォーク原産の1種、オーストラリア東部の原産の1種を並べてみました。

Wikipedia の記事にはハワイやアメリカ本土に育っているクックナンヨウスギとシマナンヨウスギは導入時に混同されたとありますし、若木と成熟した木では木姿も変わるでしょうから木の一生をじっくりと見比べて観察しないといけないです。

これは楽しみですが、KBはさしあたりおりきさんの松のマツカサとタネを見たいです。