ハスカップ

2018年9月22日 2019年1月16日、2021年5月22日修正

2018年9月22日 2019年1月16日、2021年5月22日修正 日本語  ケヨノミ、クロミノウグイスカグラ、 ケヨノミ、クロミノウグイスカグラ、 ハスカップ ハスカップロシア語  синяя жимолость、 синяя жимолость、

жѝмолость голубáя жѝмолость голубáяフィンランド語 スエーデン語 ノルエー語 中国語  蓝果忍冬 蓝果忍冬韓国語  댕댕이나무 댕댕이나무英語  edible honeysuckle 、honyberry、 edible honeysuckle 、honyberry、 haskap、blue honysuckle haskap、blue honysuckle学名 日本の標準名 ケヨノミ Lonicera caerulea L. subsp. edulis(Regel)Hultén クロミノウグイスカグラ Lonicera caerulea L. subsp. edulis(Regel)Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.)Nakai どんな木か  北海道の特産果物として有名なハスカップは、ケヨノミとクロミノウグイスカグラの総称です。両者の細かい違いについては中間型もあって見分けは困難だそうですから、面倒なことは無視してハスカップを使います。

北海道の特産果物として有名なハスカップは、ケヨノミとクロミノウグイスカグラの総称です。両者の細かい違いについては中間型もあって見分けは困難だそうですから、面倒なことは無視してハスカップを使います。ハスカップは高さ2m位になる藪を作る自家不和合性のある落葉低木です。 植物としては同じスイカズラ属の赤い実をつけるウグイスカグラと同じ仲間です。  花は5月中頃咲き、クリーム色で咲き始めは白くだんだんと黄色味を帯びる感じです。 2つラッパ型の花が1つの子房についているように見えますが、元々は二つの子房が小苞で一緒に包み込まれて1つになっていて夫々の子房に花が咲くので2つというわけです。花弁と苞には細かい毛があります。 ハスカップの花の写真は長野県の浅間山のふもとでハスカップを栽培している浅間高原農場 小諸ファームの塩川さんの写真を使わせていただきました。 (https://www.asamakougenfarm.com/)  花が咲いて1か月半くらいの6月末になると実は赤色になり次第に黒紫になって白い粉(ブルーム)のついた水分の多い柔らかい果実が熟します。果実は合体した子房2個を小苞が包んで肥大したものなので、果実の先端には二つの花のあとがヘソのように残っています。

果実の形は細長い紡錘形から球形、卵型、洋ナシ形、筒型、とっくり型、伸びた球形と変化が色々です。 KBが見た苫小牧市の街中の植栽になっていたハスカップの実の大きさは長さ2cm、太さ1.2cm、重さ1g程度でした。果物らしい香りは感じません。 味は、熟し具合もあったでしょうが、酸っぱさが第一で渋味があり、苦味もあって甘味は感じなかったです。たいていの本には味については甘酸っぱいとなっていますが、湿地から掘ってきて植えた野生の木だったのかどうか、いただけない木の実という感じでした。 北極圏を取り巻いて分布 ハスカップは本州の中部の高山から東北の山地に少し自生していますが、北海道では山にも低地にも所どころに自生しています。北海道には群生している低湿地があります。 ハスカップの仲間は北極圏を取り巻いて北ヨーロッパ、ロシア(ウラル、シベリア)、東アジア(中国東北部、朝鮮、日本)、カムチャツカ、カナダに分布しています。 世界的に各地に分布し、夫々の地で独自の進化が起こっているので、細かく分類して基本種の下に亞種とか変種といった分類がされていて複雑です。 日本の標準名のケヨノミは基本種(学名の付いている植物)の亜種で、クロミノウグイスカグラはケヨノミの変種という分類上の扱いになっています。 日本の名前はアイヌ語由来 ハスカップという名前はアイヌ語のハシ・カ・オ・プ(has-ka-o-p=枝・の表面・なる・もの)に由来して「枝の上にたくさんなるもの」の意味です。アイヌ人により古くから利用されていたようです。 ケヨノミは”毛”に注目して"毛ヨノミ"のようですが、ヨノミもアイヌ語のエ・ヌミ・タンネ(e-numi-tanne=頭・の粒・長い)由来で、「細長い実」を意味します。エヌミが、ユノミ、ヨノミに変化したとされています。 アイヌ語のハスカップもヨノミも地域性のある言葉(呼び名)のようです。 クロミノウグイスカグラは黒い実をつけるウグイスカグラの意味で"黒実鴬神楽"です。 ハスカップがよく生えている苫小牧市の辺りではもともと「ユノミ」や「ヤチグミ」、「ヤチノミ」とも呼んでいた様です。 「ヤチグミ」、「ヤチノミ」の「ヤチ」も植物なのか生えている場所を指すのかアイヌ語起源かもしれません。 他にも「フレップ」、「ネズミフレップ」と言う名前を書いている研究もあります。 フレップはアイヌ語ではツンドラ地帯に生える低灌木の実の総称との説明があるので、ハスカップも含まれるというわけです。 しかしアイヌ語でフレップは「赤いもの」を意味するとの説明もあります。 樺太にいた日本人はフレップを赤い実のコケモモやイチゴだけでなく黒い実のクロマメノキなどを指していたこと、黒い実はトリップと言って区別していたとも記録しています。ハスカップをマスフレップと呼んでいたと書ている例もあります。 ハスカップは英語でも一般名となって広がっていますが、これはアメリカとカナダで日本から導入した優良系統をhaskapと綴って呼んだことが始まりです。  北海道のハスカップ 北海道のハスカップ

北海道では自生地が、大雪山、知床などの高山帯から亜高山帯の山と、別海町から苫小牧にかけての北海道の東南部の海岸沿いの低湿地に点在しています。 大きく分けると、山地にはケヨノミが多く低地にはクロミノウグイスカグラが多いようです。 各地のハスカップについて、お互いの類縁関係を調べた最近の研究によると、勇払原野のハスカップの原産地は東アジア北部で、ロシアと中国の国境のアムール川の沿岸と推定されています。 釧路湿原、霧多布湿原、別海町周辺、勇払原野の湿原と周辺には自生地があります。 その中で苫小牧市と周辺の勇払原野は大規模開発が始まる前はハスカップの大群生地でした。  勇払原野周辺に住む人達は初夏には勇払原野へ野生のヨノミを採りに行き、塩漬けを作って梅干しのように食べたり、砂糖漬け、焼酎漬けにして食べていました。 野生のハスカップはそのまま食べると酸っぱくて苦味が強かったので、うまく大きい実のハスカップを探して育てるという農作物としてのハスカップの栽培が始まったのは勇払原野のあたりからです。 またお菓子にハスカップを使った名産品が生まれたのもここ苫小牧です。 ハスカップを広めた 苫小牧辺りで「ゆのみ」や「やちぐみ」、「やちのみ」と呼ばれることが多かったハスカップですが、1933年(昭和8年)苫小牧名物「ハスカップ羊羹」が発売されて「ハスカップ」という名が広がったという事です。これは白あんにハスカップを練りこんだものでした。その後ハスカップジャムを使ったロールカステラ「よいとまけ」が1953年(昭和28年)に発売され、勇払原野の果実ハスカップが苫小牧名物の名前を介して知られるようになりました。  1960年代から勇払原野が港や工業用地として開発されるようになって自生地が失われることとなりましたが、原野のハスカップを保存するための移植と果樹として栽培利用する動きが広がり、苫小牧地方はハスカップ栽培の中心地となっています。

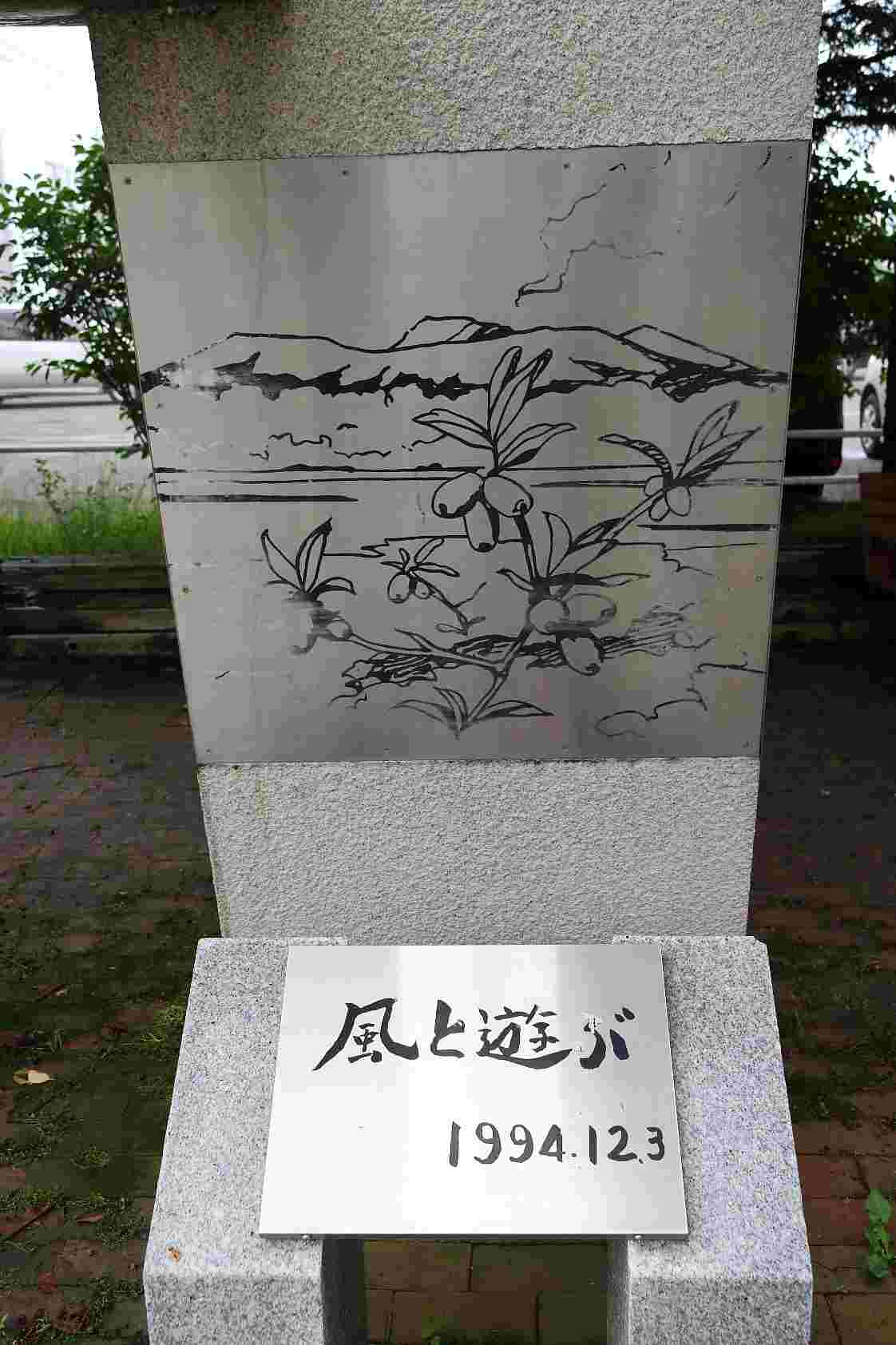

1960年代から勇払原野が港や工業用地として開発されるようになって自生地が失われることとなりましたが、原野のハスカップを保存するための移植と果樹として栽培利用する動きが広がり、苫小牧地方はハスカップ栽培の中心地となっています。苫小牧市の花 苫小牧の「市の木」はナナカマドですが、1986年(昭和61年)にハナショウブを「市の花」にハスカップを「市の木の花」に選び、市民に郷土の植物ハスカップへの関心、愛着を高めることになりました。 NPO法人苫東環境コモンズと苫小牧市美術博物館は精力的に勇払原野のハスカップについて市民に情報発信をして、ハスカップを学ぶとともに自生地の保護活動に取り組んでいます。 ハスカップの歌 北海道出身の演歌歌手、美咲じゅん子がハスカップを歌った「 ゆのみの花」という楽曲が2010年に発売されています。 2016年には苫小牧市の三上俊一さん作詞の「ハスカップ音頭」が出ました。 苫小牧市内の公園脇の道路にあったモニュメントにはハスカップが描かれていました。  厚真町へハスカップを見に行きました

厚真町へハスカップを見に行きました

ハスカップ続きはここ |