ハス

2021年12月28日

2021年12月28日日本語名 英語名 中国語名 韓国語名 タイ語名  บัวปทุมชาติ บัวปทุมชาติ ベトナム語名 カンボジア語名 フィリピン語名 マレイシア語名 インドネシア語名 インド ヒンディー語語名 インド タミール語語名 スリランカ シンハラ語語名 アラビア語名 学名  Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbo nucifera Gaertn.科名  ハス科(Nelumbonaceae) ハス科(Nelumbonaceae)属名  ハス属(Nelumbo) ハス属(Nelumbo)

ハスの種を食べるという話 ハスの実を取って食べたという話が新聞に載っていたのを見てハスの実が食べられることを初めて知りました。(毎日新聞2014年7月26日) 今年、食べごろのハスの実を見つけたので、食べてみました。 名前のこと 学名 属名 Nelumbo はスリランカのシンハラ語のハスනෙළුම්(発音はneḷum)に由来します。nuciferaは堅い実を着けるということです。 Gaertn.は命名者の略記名で、18世紀のドイツの植物学者で医者のヨーゼフ・ゲルトナー、Joseph Gärtnerです。 日本の名前 ドングリのような実が頭をだしている花托の姿をアシナガハチの巣と見立ててハチスでした。古名のハチスが転訛したハスは平安時代後期以降使われるようになっています。 英語の名前 英語名のlotus(ロータス)はギリシア語由来で、元はエジプトに自生するスイレンの一種「ヨザキスイレン」に由来します。普通にlotusと言ったらスイレンとハスの両方を含んでいます。 それでハスとスイレンをはっきり区別するときはスイレンはwater lily、ハスは何々ロータスと使い分けています。 分類 ハスとスイレンは遠縁になった ハスは川の氾濫原、池、湖、沼地の浅い水中の泥の中に根茎を延ばして生育する多年生の水生植物です。 水底に地下茎をはわせ、水面より高く葉柄を立ち上げて大きな葉を広げて、白色か紅色の大きな花を咲かせます。 スイレンも水中の泥に地下茎をのばし、水の上に葉を出して花をつける水生植物で良く似た特徴から、以前は、ハスの分類上の位置はスイレンの仲間に入っていて、スイレン目スイレン科ハス属でした。 今では、分類学の発展に伴い、ハスはスイレンとは遠縁であることがわかり、ヤマモガシ目の中にハス科は移されました。 ヤマモガシ目は、スズカケノキ科とヤマモガシ科とハス科の3つの科になり、ハスは“スズカケノキ”(公園や街路樹のプラタナス仲間)や“ヤマモガシ”、“マカダミア“(ハワイ土産のマカダミアナッツチョコレートのマカダミアナッツの木)と系統的には近いということになりました。外見ではえらく違いますが、最新の遺伝子解析技術でお互いの祖先をたどると大昔は共通のご先祖様に行き着いたというわけです(APG分類体系の採用によってハス科はヤマモガシ目に移された。) ハス科にはハス属だけがありハス属にはアジアに自生するハスと北アメリカ南部から南米に自生するキバナバス(Nelumbo lutea Willd. 花が黄色)の2つの種があります。この2つのハスのは離れた大陸に分布していますが、同じ先祖から分かれて両大陸に分布したと考えられ交雑も可能です。 どちらの大陸でも北極を巡るあたりの1億年くらい前(白亜紀=恐竜のいた頃)の地層からハスの化石が見つかっています。化石になったハスの先祖が繁栄していた頃はユラシア大陸とアメリカ大陸が繋がっていて北極圏は暖かい気候だったのですが、地球の寒冷化にともない暖かい南方に逃れたものがアジアとアメリカに生き残ったと考えられています。 原産地はわからない アジアのハスは古くからイラン、インド、東南アジア、中国、日本、ニューギニアとオーストラリア北東部の熱帯から温帯の湿地に自然分布しています。 原産地についてはインドとか中国とか諸説ありますがどこといは言えないようです。 北極圏で発生したハスの先祖が地球の寒冷化に伴って暖かい地方に逃げる途中で大繁栄したどこかがアジアのハスの原産地ということになるのでしょうか。 日本では北海道から九州地方まで全国でハスの化石が発見されています。もっとも古いものは1万年から170万年前の更新世の地層から見つかったハスの実の化石だそうです。 さらに縄文時代の生命力のあるハスの実も見つかっていますから、ハスは日本でも古くから自生していたことがわかります。 ハスの生活環 春 4ー5月に休眠から覚めた根茎が成長をはじめ、最初に節から伸びてくる葉は小さくて水面に浮かんでいます(浮葉という)。 5-6月になると次の節から伸びてくる葉は大きく、水面から立ち上がり(立ち葉)、根茎は節を作って成長します。 夏 6-8月は根茎が更に伸びて次の節からは葉と花芽が同じ節から水面上に立ち上がり、花芽は成長して葉と同じくらいに高く立ち上がり、蕾を大きくして開花します。 秋 10月くらいになるとやや小型の葉(止め葉という)を出して、根茎は伸びるのを止め、根茎の先端の3、4節に翌年の発芽のための養分をためて太くなります(ここが食用の蓮根)。 葉と花茎は枯れて折れ曲がったり水面に倒れ、花托からは種が落ちます。 冬 地中の根茎は先端の肥大した根茎を3節くらい残して枯れ、休眠して春を待ちます。

葉

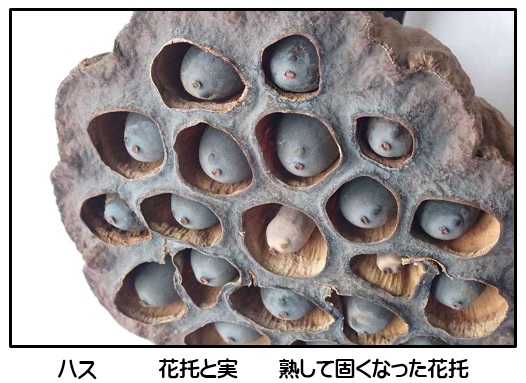

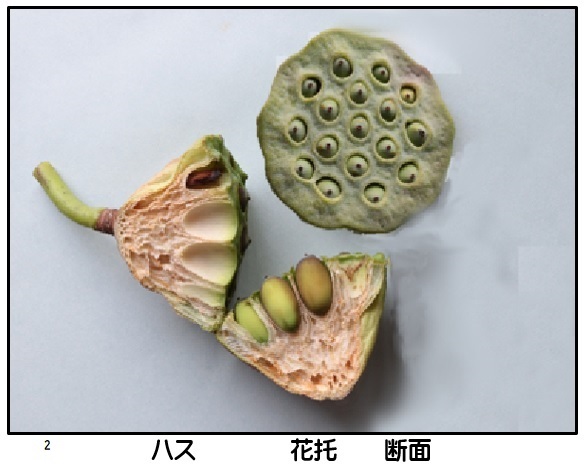

葉水面上に出る葉は直径30-50cmほどで長い葉柄は水面上150cmくらいになります。 葉は丸く中心が窪んでいますその中心に下から葉柄がついています。 花 長い花柄を水面から葉より少し高く出して直径20-30cmの白や淡紅色の大きな花を咲かせます。 花は朝と夕で開花と閉花を3日くりかえし、4日目に花弁を落とし、その後雄蕊も枯れておち、花托が残ります。 花には多数の花弁と雄蕊があって、中心には、20個ほどの雌蕊が逆円錐形に大きく発達した花托に包み込まれて着いています。 花托の頂端の平面にはそれぞれの雌蕊の柱頭だけが小さくポツポツと外に出ています。 花の時期が終わると花托だけが残り、授粉した雌蕊の子房は花托とともに大きくなりハスの実になります。

ハスの実は果実 花托から頭を出していたそれぞれの雌蕊は授粉すると実を作ります。ハスの実は硬くタネ(種子)の様ですが硬い果実です。 KB注) 花の頃の花托は実が育つ時期は果実を支えるので果托ですが、ここでは花托で続けます。 花托の穴の中で育つハスの実は緑色から茶色そして熟すと黒く硬くなります。花托が茶色になり枯れる頃になると果実は穴から離れ落ちます。 画像1の花托はまだ若いもので緑色で、直径7-10cm高さは5cmほどでした。 画像2の花托のハスの実の入っている穴は直径1.2-1.4cm深さ2cmあり、ハスの実は長さ2.5cm直径1.5㎝、重さ2.4gありました。 ハスの実を食べる  緑色の花托に入っている未熟な薄緑色のハスの実が食べごろです。

緑色の花托に入っている未熟な薄緑色のハスの実が食べごろです。ハスの実は緑色のスポンジ状の花托を手で破って取り出せます。薄緑色の実は押すと弾力があります。ハスの実の革質の皮(果皮、厚さは1㎜くらい)は柔らかいので指で破って剥くと、長さ約1.5cmの軟らかい白いハスの種子が出てきます(画像3)。 薄い皮(種皮)剥くと白色の本体が出てきます。食べる部分は発芽のための栄養分をため込んだ子葉です。(ハスは子葉に養分を貯めるので無胚乳種子を作ります。)子葉に包まれて緑色の小さな幼芽が入っていますが、ここは苦いから除きます。 うす甘い味がし、酸味はなく、渋味も苦味も無かったです。口あたりは軟らかく少しシャキシャキ感があり、粘りはなく、デンプン質の感じも無かったです。香りの印象は思い出せません。 甘くない栗を食べる感じに近かった。種皮は少し渋味があり幼芽は苦かったです。 くせがなく特にうまいと言うほどではないですが、ほのかな甘味は楽しめます。 熟して実が黒くなったものは果皮は厚さ1㎜くらいですが硬くなり割るのが困難です。種子の中は子葉が乾燥して厚さ2㎜位になり果皮に貼りついて空洞になり、緑色の幼芽も乾燥して小さくなって入っています。(画像4)

食べる2 日本や中国は蓮根を食用に生産していますが、年間を通して葉が茂っている熱帯では肥大した根茎が出来るかどうか疑問です。タイの市場で見る蓮根は細くて穴ばかりとのことです。 KBの思うには熱帯地方では、葉を野菜として食べるほか、葉は食物を包んだり、皿にしたり、香り付けに使っても、蓮根については自然に生えている蓮から取る程度で、あまり食べないかもしれません。 インドでは野菜として、若い葉、葉の茎、花が食用にされます。地下部の蓮根をジャガイモとともに炒めてから、香辛料と塩の味付けで炒めたトマトと玉ねぎと合わせて煮たベジタリアン料理があります。 中国は3,000年以上の栽培の歴史があり、蓮根や蓮の実は多くの料理に使います。蓮根からデンプンを採ることもあります。お菓子の例を2つ挙げます。 蛋黄蓮蓉月餅 ハスの実の餡で塩漬の卵黄を包んでいる月餅です。 桂花糖藕 蓮根の穴にもち米を詰めて煮てから輪切りにし、甘いシロップをかけ桂花  (キンモクセイの花)で香り付けした点心です。 (キンモクセイの花)で香り付けした点心です。ベトナムには蓮の香りを付けた蓮茶があります。 蓮花茶はハスの雄蕊を緑茶に混ぜ蓮の香りを付けたものです。 蓮葉茶は蓮の葉を乾燥させものです。 蓮芯茶は蓮の実の芯(幼芽の部分)を乾燥させたもので苦いです。 日本にはベトナム産や中国産の乾燥ハスの実が売られています。これは若い実の皮をむき、苦い幼芽を除いて乾燥したものです。実取用に蓮を栽培することもあるようです。 日本では常陸風土記にあるように、1,300年ほど前には蓮根を食べています。今の、正月料理に蓮根の煮物が含まれるのは、古代人が祭りで、神様とともに食事をしたときの料理のレシピが伝わっているからかもしれないと、KBは思います。 縁起を担いで、蓮根は穴があって見通しがきくとか、多くの実が着くから多産というような講釈は後の時代に言われるようになったようです。 蓮は冬の代表的な根菜として、煮物、酢の物、揚げ物に使うほか、チップにしたスナックもあります。蓮の実の粥、蓮の葉の粥もあります。 土浦には蓮の実の甘納豆、ハスの実入りのどら焼きを作っているお菓子屋さんがあります。 蓮根から採ったデンプンを蓮粉と言い希少和菓子の原料にします。 熊本の辛子蓮根は蓮根の穴に和辛子粉と麦味噌を詰めて麦粉、空豆粉、卵黄を混ぜた黄色い衣を付けて菜種油で揚げ、適当な厚さに輪切りにした料理です。江戸時代初期に、殿様の養生食として考案されたのですが、今では熊本名物です。断面が熊本城主細川家の家紋と似ていたので明治ころまでは門外不出の料理だったという話があります。 薬 民間伝承薬 ハスはあらゆる部分が昔からインドや中国で解熱、止血、健胃、腫れ止め、精力増進などの薬とされています。 葉は解熱、止血に使い、下痢の薬にもします。 開花中の雄蕊は精力増進、血流促進の薬にします。 花弁の陰干しは腫物に貼り膿の吸い出し、痛みを和らげる薬にします。 子実は気力増進、解熱、腰痛、滋養強壮、下痢止め、健胃の薬にします。 地下茎は喉の痛みや咳の薬とし、 痔、消化不良、下痢の薬にします。 漢方薬 漢方薬としてハスは全体が使われていて、夫々に名前があり、薬効があります。 これらは漢方薬の原料として生薬と呼ばれ、他の生薬と配合されて漢方薬に作られます。 果実を蓮実(れんじつ)と言い鎮静,滋養強壮,下痢止め,健胃の薬です。 子葉を蓮肉(れんにく)と言い鎮静、滋養強壮、健胃、貧血、慢性胃腸炎の薬です。 葉を荷葉(かよう)と言い止血、下痢止め、食中毒に効果があります。 蓮の葉、雄しべ、果実、種子はアルカロイドを含んでいます。 種子に含まれるアルカロイドは lotusine、dauricine、nuciferine、nornuciferine、isoliensinine、 neferine、lotusinです。 nuciferine には抗がん、抗炎症、抗酸化作用等多様な作用を示すことが報告されています。 蓮肉を調合した漢方薬の例。 清心蓮子飲(セイシンレンシイン) 参苓白朮散(ジンリョウビャクジュツサン) 啓脾湯(ケイヒトウ) ハス続きはここ

|