ホルトノキ 事の始まりは平賀源内 2025年2月3日:修正2025年4月23日、2025年6月27日

ホルトはポルトガルを省略した訛りです。昔、オランダではオリーブ油をポルトガルと呼んでいました。それで、ポルトガルはオリーブの木も意味していました。 江戸時代、本草学者はオリーブの木の現物を見たことが無かったので、形も大きさもオリ-ブ実とよく似た実を着ける日本に生えている木をオランダの本に載っている「ぽるとがるの木」に当てました。この認定は間違っていたのですが、この木の名前は省略され訛って「ほるとの木」となり、今では、ホルトノキは日本に生えている1種の木の日本語標準名になっています。 平賀源内がオリ-ブの木と間違えたのが事の始まりということで、いろいろな話が伝わっています。このあたりのことは2ページ目にまとめて書きました。 ホルトノキは日本の暖かい地方の常緑広葉樹林にある喬木なので地元では知られていて、地方名がたくさんあります。 日本名の例  モガシ(鹿児島)、ターラシ(沖縄)、マガゼ(福岡県)、チンギ(奄美大島)、チギ(小笠原)

モガシ(鹿児島)、ターラシ(沖縄)、マガゼ(福岡県)、チンギ(奄美大島)、チギ(小笠原)モガセ、ハボソノキ、シヒドギ、スグノキ、ハボウ、シイドキ、 イヌヤマモモ、ターウルサァヅク、ヅクノキ、ズクノキ、ズミ、 ツミ、シラキズミ 外國の名前 英語名 中国名  胆八樹、膽八樹(dǎn bā shù)杜鶯、猴歡喜 胆八樹、膽八樹(dǎn bā shù)杜鶯、猴歡喜韓国名 学名  科名

科名 ホルトノキ科(elaeocarpaceae) ホルトノキ科(elaeocarpaceae) 属名

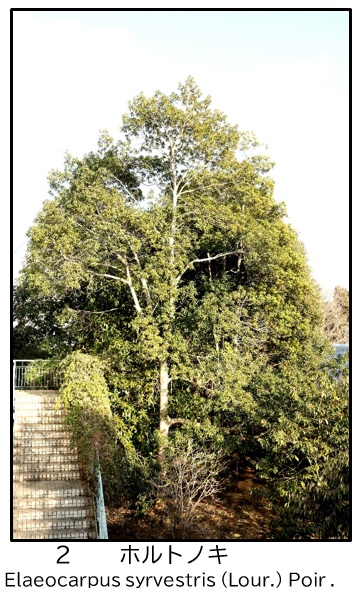

属名 ホルトノキ属(Elaeocarpus) ホルトノキ属(Elaeocarpus)同義名 画像1、2とも筑波実験植物園で見た。学名は筑波実験植物園の植物名リスト2023年によった。 画像1の木の学名は Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. var. ellipticus (Thunb.) H.Hara 種和名はホルトノキ。 画像2の木の学名は Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 和名は書いてないが、 本稿ではホルトノキとして扱った。 ホルトノキの同義名 学名には同義名があることはよくあるのことですが、 今回ホルトノキを調べていたら、身近に参考にする図鑑やサイトによって違った学名が書かれていて混乱しています。 KB にはよくわからないですが、学名や同義名は標本の再調査や分類学の進展によって分類の見直しが議論されて、変わることがあります。 ホルトノキについて調べたわけではないですが、KB はホルトノキの分類は最近まで議論されていたので、 例えば図鑑を作った時点での最新情報を採用したとか、著者の考えを反映した学名を採用したとかでいろいろあると解釈しました。 名前の由来 属名のところ Elaeocarpusはラテン語でオリーブの木、ギリシャ語ではelaia=オリーブとcarpos=果実の合成語でオリーブの果実です。 種名のところ zollingeriはスイス生まれでインドネシアの植物を研究し、大量の標本を残した植物学者Heinrich Zollinger (1818 – 1859)の功績に敬意を表して学名に名前を入れたのです。 学名に人名を入れることを献名と言います。ツォリンガーさんのオリーブの実をつける木です。 ellipticusは楕円形のという意味で果実の形を示しています。 decipiensはラテン語で噓とか偽物のという意味です。 sylvestrisは森のとか野生のという意味です。 学名の後ろにある acut.non と var. 学名の注のような追記 Elaeocarpus sylvestrisには「auct. non」が付いた名前がありますが、この言葉はラテン語 「auctorum non」の略で、直訳すると「原著者によるものではない」です。 意味は「原著者が名付けたものとは違った意味で、後世の研究者たちによって使われている」ことを示すと説明がありました。 学名記載にvar.が付いているのもあります。 var.は英語のvariety(いろいろ変化があること)に相当するラテン語varietasの略です。種の集団の中で自然に起きた変異(形態、色など)を示すもので、その特徴は継代的に遺伝されると定義されています。 例:遠く離れた生育地間での変異。 まとめると Elaeocarpus zollingeri K.Koch var. zollingeriは ツォリンガーさんのオリーブ(の木)です。 Elaeocarpus ellipticusは 楕円形のオリーブの実を付ける木です。 Elaeocarpus decipiensは 偽のオリーブの木です。 Elaeocarpus sylvestrisは 森に生えているオリーブの実を付ける木です。 観察したホルトの木 画像1のホルトノキは若い苗木で、高さ90cmくらいで、典型的な木の姿ではなかった。 画像2のホルトノキは成木で、高さ約15mで胸あたりの直径は約40cm、花をつけ実ができた。 ホルトノキは常緑樹ではあるが年間を通して古い葉が紅葉して落ちるので、緑の葉の茂みの中には紅葉した葉が見られ、年中枯れ葉を落しています。 本州の千葉県の房総丘陵が北限分布で、太平洋沿岸の伊豆半島、紀伊半島から淡路島、四国、九州、沖縄に分布し、台湾、中国、インドシナといった暖温帯から亜熱帯地域に分布しています。 日本では暖かい地方ではお寺や神社の境内に植えられた大きな木があります。 日本にはホルトノキの仲間はコバンモチなど5種が野生しています。 ホルトノキ科の植物はアフリカを除く全世界の熱帯、亜熱帯に分布し12属約400種があります。 ホルトノキ属は花弁が細裂して石果を作るものですが、約250種類がアジア、東南アジア、ポリネシア、オーストラリアに分布しています。  花は6月から7月に咲きます。

花は6月から7月に咲きます。画像3のつぼみは6月中旬に写したものです。赤くなっている葉も見えます。 枝につく葉は新葉が展開したのち、前年の葉が順に赤くなって落ちるので、新しい葉だけが枝先に集まってついています。 花は棒になった小枝の先端についた互生している葉の集まりの下側の前年に落葉した跡から総状花序を出して咲きます。

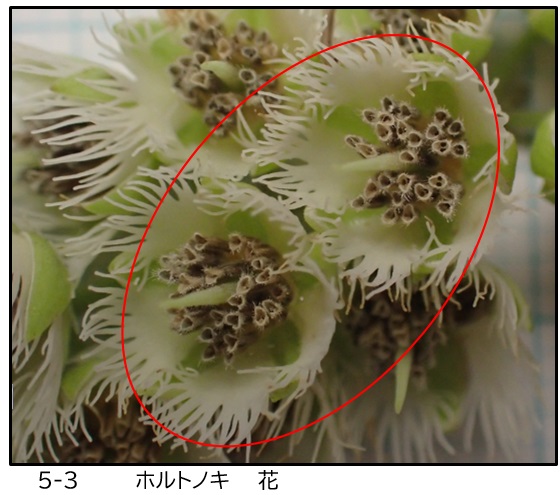

写真4-1から写真5-2は7月下旬に写したものです。 花序の長さは約4cmで一つの花序に花は約20個あり、房になっていました。 花は直径約1cmで、深さは5mmくらいのカップ状です。萼は緑色で先が尖り花弁を包むように上向きにカーブしています。 花弁の先は裂けて多数の糸状になっています。

花は蜜の香りが強く、蜂や甲虫がたくさん来ていました。 白い花は5弁で直径1cm、高さ7mmのカップ状で花弁の先は20くらいに細かく裂けて糸のようです。 一つ一つの花弁は付け根を頂点とする3角形で高さは1cmほど、糸のついている底辺の幅は5mmくらいです。裂けた糸の長さは5mmほどあり花弁の半分は糸です。 花弁と雄蕊が取れた花の残骸は緑色の5枚の萼片が直径9mmくらいで上にカーブして広がっています。各萼片は長さ6-7mm、幅2mmでした。花柱は長さ7mmくらい、子房の直径は1.5mmで取り巻いている腺体の黄色いところは直径3mmでした。

拡大した画像5-4の花を見ると雌蕊と雄蕊には共に毛が見えます。 雌蕊は高さ7mmくらいあり、周りに20-30個ほどの雄蕊があります雄蕊の花糸は短くてわからなかった。葯は先端が直径0.5㎜くらいに口を開けた筒のように見え、奥には隔壁があって2つの小穴があるように見えました。雄蕊の根元の黄色い腺体はうまく見えなかった。 ー果実ー

画像 6-1は 9月上旬の写真です。 果実のついている枝は根元の方の写真の撮れる高さにある枝です。 高いところの枝には実が付いているかどうかは見えなかった。 見つかった果実は紡錘形からラグビーボール型で、表面に粉のようなブルームが付いていて白っぽく見えます。平均して長さ2cm、太さ1.3cm、果柄は7mmでした。 一つの花序には20くらいの花が咲いたが、1つの花序に1つしか実は育っていないようでした。 画像6-2は11月末に写した最後まで残っていた果実です。 最後まで残った果実は地表近くまで垂れ下がった枝についていて緑色だったので、鳥に見つからなかったかも知れません。長さ2.5cm、太さ1.5cmで表面はブルームが取れつやがあります。 この木では9月に15個の果実を見つけたのですが、だんだん数が減って10月末に9個なり、11月中旬に5個でした。地面に青黒くなった実が落ちていました。11月末には1個となり、12月上旬にはなかった。今シーズンは熟した果実の色を見ることも果実の重さも調べられなかった。 落ちていた果実はすべて青黒くなっており鳥につつかれたらしい傷跡がありました。 熟すとすぐに鳥が食べに来たようです。 枝についたまま熟して青黒くなった果実は見ることができなかった。

写真6-3と6-4は9月上旬に写したもので、果実は緑色でした。

写真6-3と6-4は9月上旬に写したもので、果実は緑色でした。6-3は果実が大きくなり腺体は小さい黒い痕跡となっていて目立たない。 6-4では果実に腺体が枯れているがはっきり残っているのが見える。

ー種子ー 画像7-1、7-2、7-3は11月末に落ちていたものです。 枝についている果実は全部緑色のうちに無くなり、わずかですが落ちていた果実は皆、黒っぽい緑色(むしろ青黒い)で,表面は傷ついていました。種子には果肉がついているもの、落ちてから時間がたった裸の種子もありました。 種子の大きさは大体、長さ1.5cm、幅7mmで、重さは0.33gと0.12gでした。 画像7-1と画像7-2は同じ果実の両側です。腺体の残骸が見え、果柄と花序の枯れ残りもついています。 大きさは長さ1.9cm、太さ1cmで重さ2gでした。 画像7-1の表面は緑色は黒味をおびてしなびていて傷があります。 KB が傷のない側の厚さ1mmくらいの果肉を少し食べたところ、油っぽくてねちゃねちゃしていた。匂いはわからなかった。かすかに甘い味がした。もっと試したい味ではなかった。 画像7-2は果肉が見える側です。半分くらいは果肉がなくて種子が見えていた。 画像7-3では種皮表面にうねうねとした凸凹が見えます。 厚さ1㎜くらいの硬いからをわると、茶色の薄皮につつまれた蝋のように白い胚乳が見えました。 利用 街路樹や庭木 常緑樹ではあるが、年中古い葉が紅葉して少しずつ落ちるので、紅葉した葉が常に残っている木として庭木として好まれる。 樹皮と枝葉の煎汁を織物の黒色の染料として用い、奄美大島では大島紬の染料とする。 食べる 冬になって青黒く熟した果実は食べられる。 台湾では食用にする。 スリランカではホルトノキと同属のセイロンオリーブ(Elaeocarpus serratus)の果実をピクルスにします。 タイでは(Elaeocarpus hygrophilus)を塩漬けにして食べる。 ベトナムでは塩漬けを食べる。 キノコ栽培の原木、シイタケ、キクラゲの原木栽培に使う。 街路樹 日陰樹 ホルトノキは街路樹としては大気汚染に強い、都市の植物にとって悪い環境に強い、生育が早くない、樹形を整えやすい、端正な樹木で赤い紅葉が1年を通して見られる、寒さには弱い、といった特徴があります。 沖縄では浦添市の街路樹がよく知られている。 東京はお台場海浜公園沿いの道路に植えられている。 シンボルツリー 市の木 浦添市の樹 徳島市の木 大分市の木 天然記念物 国指定の天然記念物 宮崎県東諸県郡綾町にある「竹野のホルトノキ」 県指定の天然記念物 静岡県 伊東市の比波預天神社ホルトノキ 広島県 呉市の豊浜のホルトノキ群叢 市指定の天然記念物 高知市 高知市春野町秋山のホルトノキ 笠岡市 笠岡市真鍋島のホルトノキ 他にもまだあります。 寺社 暖かい地方には大きな木が残されている寺社がよくあります。 ホルトノキの続きはここ |