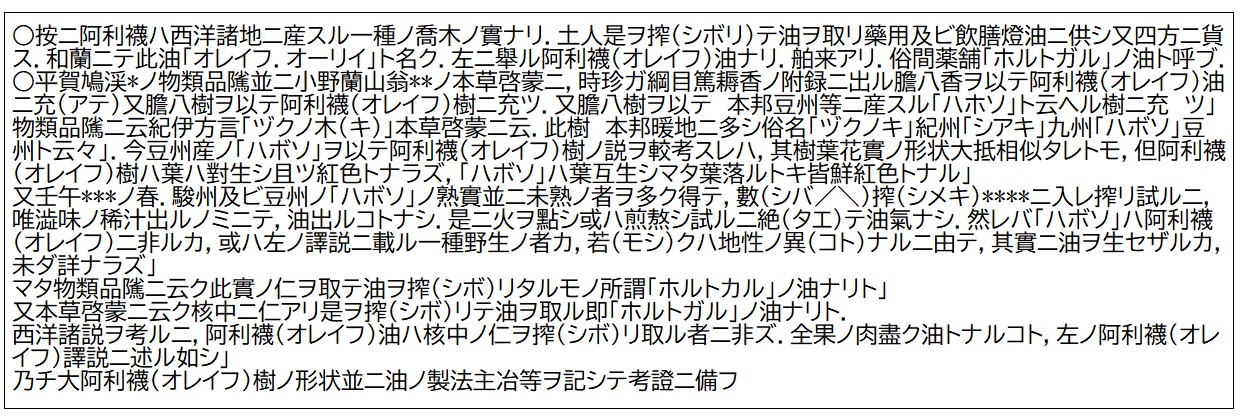

ホルトノキ 擔八樹 平賀源内さんが間違えた 和名ホルトノキの由来は、元来はオリーブの木を意味する「ポルトガルの木」が転訛したもので、江戸時代の学者平賀源内が日本に生えているオリーブと似た実を付ける木を、オランダの本草書にあるオリーブの木と誤認したことが原因で、ホルトノキとよばれるようになったということになっています。

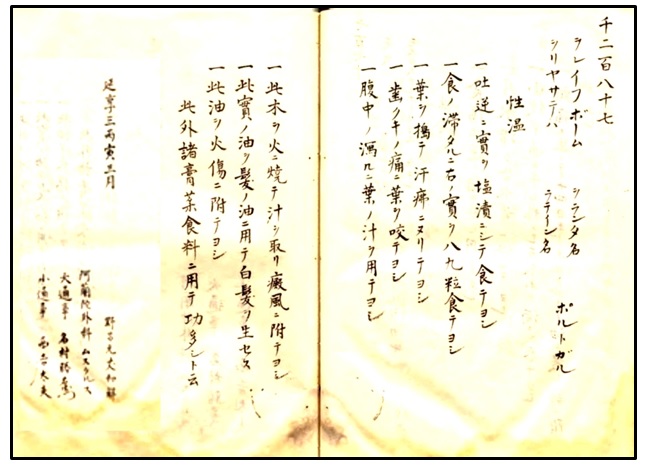

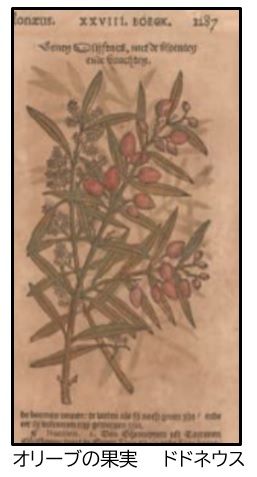

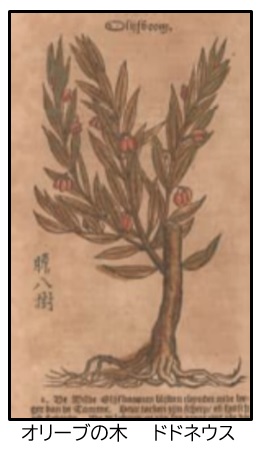

現物の写真を並べてみると、果実の外見は確かに似ていますが花と葉は全然違います。 モガシとかズクノキと呼んで日本の名前がある木がなぜ異国風の名前になっているんだとの疑問が生じます。 こんなに違う木をどうして間違えたのか気になるので、ちょっと探ってみました。 ドドネウス本草書 江戸時代の中頃、日本の本草学者はオランダ人がもたらした薬用植物を図入りで紹介し、その効用や性質について解説をしているオランダの本草書「ドドネウス本草書」をもとに外国産の薬草の研究をしていました。 徳川吉宗の命によって蘭学の勉強をしていた本草学者の野呂元丈は「ドドネウス本草書 別名:独々涅烏斯草木譜」で外国産の薬物の研究をし、オランダ人医者にも教えを請い、その結果をまとめて、1741~1750年の間に解説書「阿蘭陀本草和解」を著した。 ポルトガルは訛ってホルトガル すでに蛮医が使う油薬をホルトガルといい、ホルトガルが油と油を採る木も意味することは貝原益軒の「大和本草」宝永6年(1709)によって知られていました。しかしその木がどんな木かは知られていなかったようです。 元丈は(丙寅 阿蘭陀本草和解 1746年)中でオレイフポーム(ラテン語オリヤサテハ、オリーブのこと)をポルトガルとしています。当時オランダではオリーブ油を「ポルトガルから輸入される油」これがオリーブ油でありポルトガルと呼んでいたことを学んだのです。 それで、ポルトガルの木はオリーブの木というわけです。 この段階にきてポルトガルがオリーブという木の油であることが繋がったのです。 ドドネウス本草書「独々涅烏斯草木譜」の翻訳 日本の本草学者、医師 蘭学者たちはこのこオランダ語の本を読んでヨーロッパの本草学を学んだのです。平賀源内も後にこの本を手に入れています。 「ドドネウス本草書」の翻訳は野呂元丈、平賀源内、吉雄耕牛らが試みたが、いずれも抄訳でした。 完訳は1793年から石井当光(庄助)、吉田正恭、羽栗費(吉雄俊蔵)、荒井行順らによって継続され1823年頃に「遠西独度匿烏斯本草譜」の題で訳稿を完成させました。しかし、江戸の大火で訳稿の大部分が焼失しました。 ドドネウス本草書の中表紙 丙寅阿蘭陀本草和解オリーブの所

野呂元丈は薬種の視点からの訳なので、この木そのものについては訳していません。

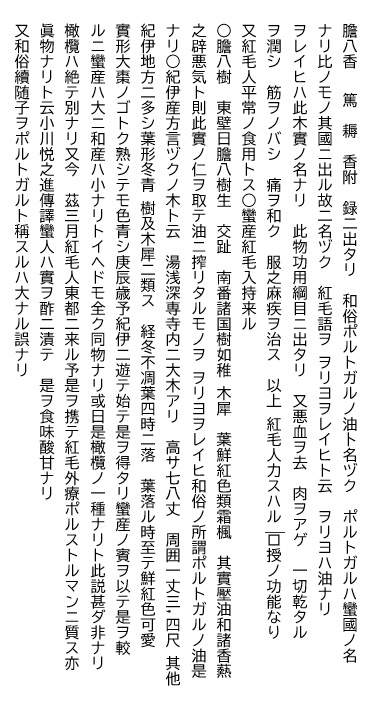

野呂元丈は薬種の視点からの訳なので、この木そのものについては訳していません。オランダ語でヲレイフボーム、ラテン語 ヲリヤサテバの下にはポルトガルと名前を書き、次に薬効について実、葉、油をについて書いています。実の塩漬を食べること、実の油を食用にすることもわかります。 原書にはオリーブの木の図があります。 ドドネウス本草書の原本 この本は何度か持ち込まれ、異なった版が残っています。 早稲田大学図書館所蔵の原本では手彩色されている。 https://www.wul.waseda.ac.jp/kosho/KS/KS_0304/

大槻玄沢 口授; 有馬元晁 筆記の「蘭説弁惑」にはドドネウス本草書のオリ-ブの木が書き写されています。

大槻玄沢 口授; 有馬元晁 筆記の「蘭説弁惑」にはドドネウス本草書のオリ-ブの木が書き写されています。

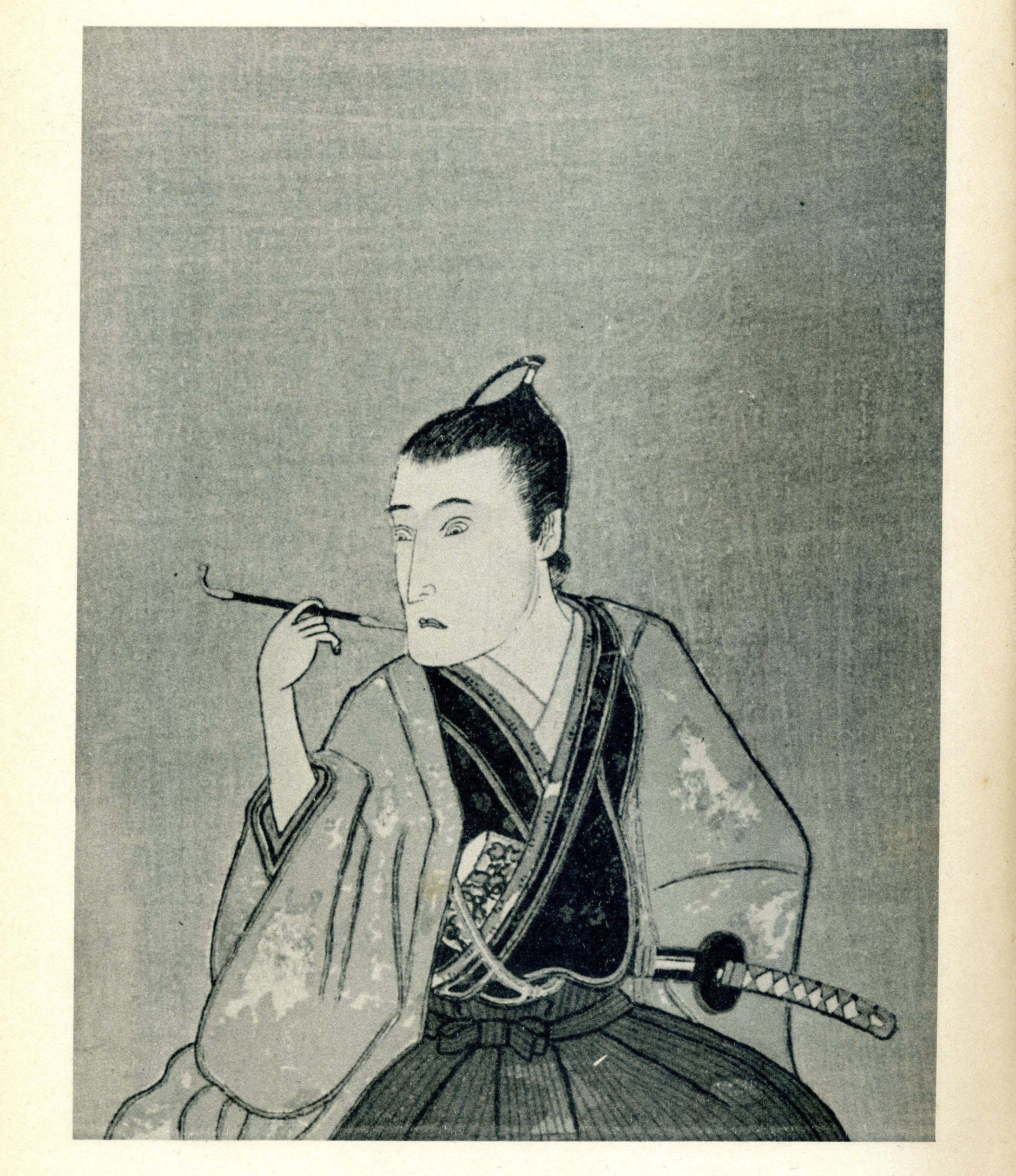

葉のつき方が対生であることがハッキリと 描かれています。 本草学者平賀源内 画像平賀源内全集より  平賀 源内は、江戸時代中頃の人。本草学・物産学を好む高松藩主松平頼恭に蔵番として仕えた多才な人物で(1752年)頃に1年間長崎へ遊学した。

本草学者、蘭学者、医者、殖産事業家、文芸家となっていろいろな方面で活躍しています。

平賀 源内は、江戸時代中頃の人。本草学・物産学を好む高松藩主松平頼恭に蔵番として仕えた多才な人物で(1752年)頃に1年間長崎へ遊学した。

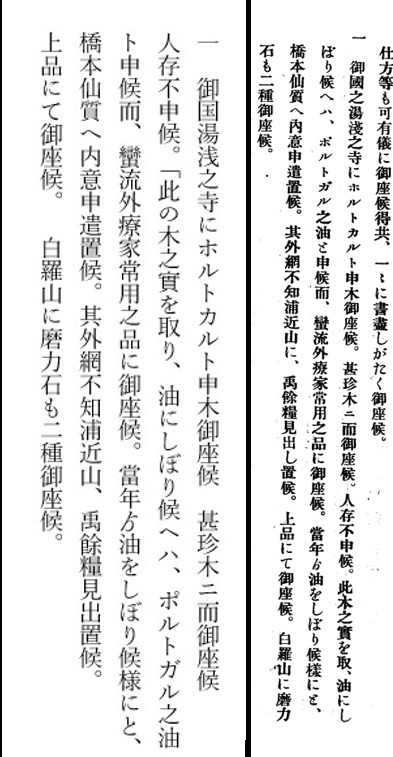

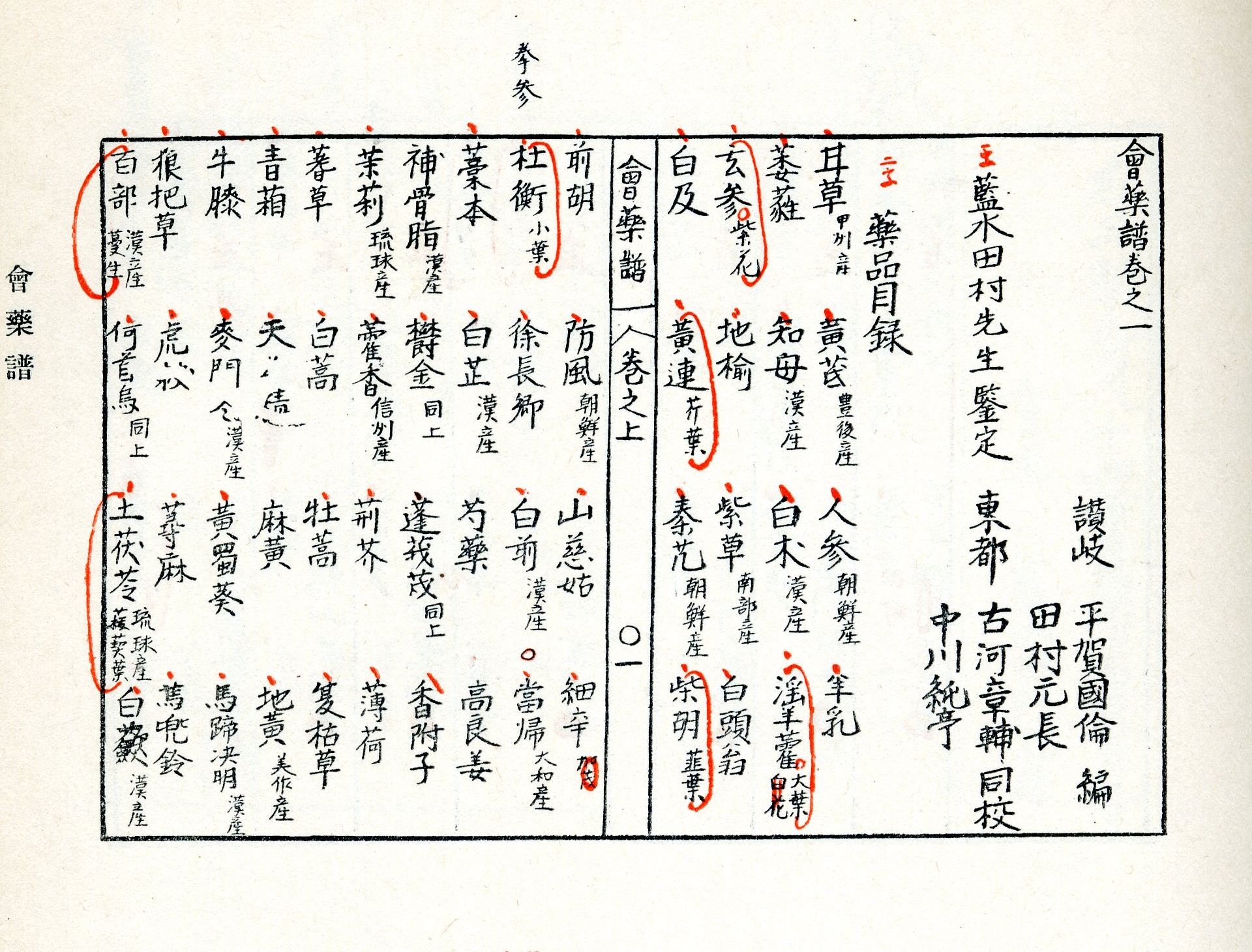

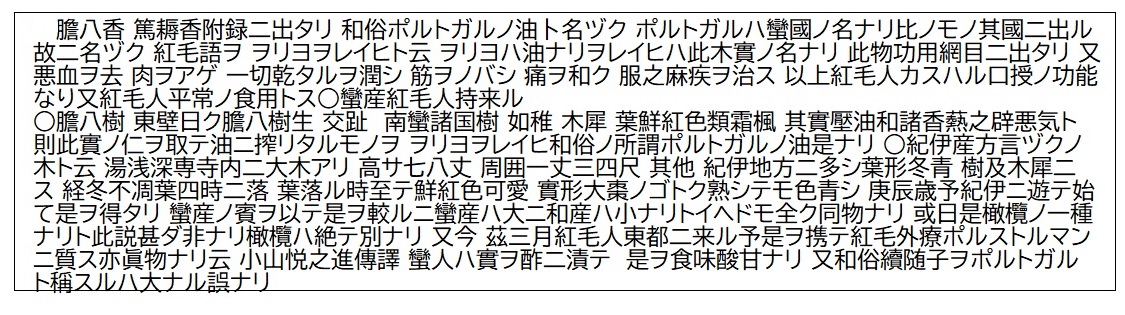

本草学者、蘭学者、医者、殖産事業家、文芸家となっていろいろな方面で活躍しています。1754年蔵番を退役して、大阪、京都で学んだのち、 1756年江戸にきて本草学者田村元雄(藍水)に弟子入りをした。 1757年には第一回目の薬物の展示交換会「薬品会」を会主藍水のもとで開催した、その後源内は出展物を薬種のほか全国の珍しい物産に広げ、参加者を門人の枠から外して広くしたので会は盛況となり何回も薬品会を開いた。 こうした活動で源内の本草学者としての評価が高まると、1759年藩主松平頼恭 に呼び戻され、源内は初代薬園頭として召し抱えられて、朝鮮ニンジンの栽培などに関わる。2年後の1761年にはこれも辞して自由な人となり江戸に出た。 1762年には5回めの物産會「東都薬品会」を開き翌年、これまでの薬品会の珍しい出典物のうちから360点を選んで、論評して「物類品隲」を刊行した。 ポルトガル探し すでに1709年の貝原益軒『大和本草』には「蛮種 ホルトカル,其実杏子ニ似タリ.蛮醫之ヲ用イ瘡瘍等ノ外治ニ用イル事香油ヲ用ルカ如シ.ホルトガルハ蠻戎ノ国ノ名ナリ.其國ヨリ出ル故ナツケシニヤ.」とあります。 「阿蘭陀本草和解」によってオリーブ油のことをポルトガルと呼ぶことは知られていたから、本草学者は薬(オリーブ油)を採るポルトガルの木を探していたようです。 本草学者の田村藍水は伊豆でズクノキを見つけ、これがオリ ーブ、すなわちポルトガルの木ではないかと思い、オランダカピタンのパールに尋ねたところ、パールはその通りだと藍水に教えた。 田村藍水の弟子である平賀源内も紀州でズクノキを見つけて、オランダ人ポルストルマンに尋ねたところ本物だと答えた。 このころには、ズクノキが薬(オリ-ブ油)の取れるポルトガルの木と考える本草家が出てきて、この油の採れる木を探していたようです。 紀州産物志 1760年、当時高松藩に仕えていた源内は藩主松平頼恭に従って江戸からの帰途、紀州を通った。この時のことを記した「紀州産物志」(1762年)によると、紀州の湯浅の寺に「ホルトカルト申木」が生えており、これは蕃書に書かれている「ホルトカルの油」(江戸時代に薬用に使われていたオリーブ油のこと、ホルト油ともいう)の採れる木であると気づいたのです。つまり、源内がこの木をオリーブと確信して紀州産物志で「ホルトカルト申木」を紹介したのです。なお、源内がオリーブと確信(誤認)した深専寺(和歌山県湯浅町)のホルトノキは和歌山県天然記念物に指定されたが、2006年に枯れてしまった。源内がオリーブ油を採るために藩主の別邸の薬園(現在は栗林公園)に植えたホルトノキは現存しています。 紀州産物志のホルトノキの部分  御国湯浅之寺にホルトカルト申木御座候 甚珍木ニ而御座候 人存不申候。此の木之實を取り、油にしぼり候ヘハ、ポルトガル之油ト申候而、蠻流外療家常用之品に御座候。當年ゟ油をしぼり候様にと、橋本仙質へ内意申遣置候。其外網不知浦近山、禹餘糧見出置候。上品にて御座候。白羅山に磨力石も二種御座候。

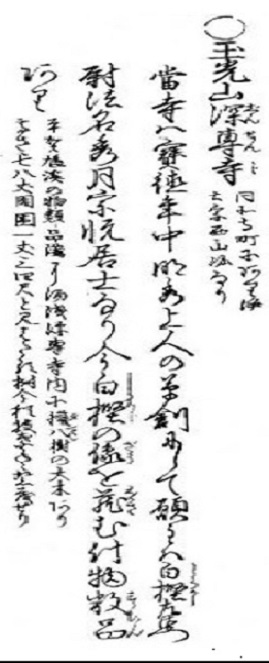

御国湯浅之寺にホルトカルト申木御座候 甚珍木ニ而御座候 人存不申候。此の木之實を取り、油にしぼり候ヘハ、ポルトガル之油ト申候而、蠻流外療家常用之品に御座候。當年ゟ油をしぼり候様にと、橋本仙質へ内意申遣置候。其外網不知浦近山、禹餘糧見出置候。上品にて御座候。白羅山に磨力石も二種御座候。紀州名所図会  江戸時代後期に描かれた紀州名所図会(後編巻の四)には、「玉光山」境内に描かれた木に「タンハン木(擔八樹:タンバンジュ)アリ」と添えた言葉があり、寺の説明文の最後の2行には「平賀鳩渓の物類品隲に、湯浅深専寺内に擔八樹の大木あり。高さ七八丈、周囲一丈三四尺と見えたる樹、今猶枝葉年々繁茂せり。」とあり、源内の著書「物類品隲」でオリーブと間違えた「ホルトノキ」がある事を示しています。 深専寺の平賀源内に縁のあるホルトノキは2006年に枯れてしまったそうです。 紀州産物志では、ホルトガルの木を見つけたと紀州藩に報告しているような書き方です。 実から油を搾るように頼んでいます。他に鉱物2種類(禹余糧と磨力石)も見つけています。 薬品會と物類品隲(ぶつるいひんしつ) 本草学は、自然界に存在する医薬的効果のある物質を研究する学問で、その中心は薬草です。 江戸時代に本草学が中心となって始めた薬品会は、文献だけでなく実物に基づく研究を志す本草学たちが薬となる動植物、鉱物などの現物を持ち寄り、展示して、品評や鑑定を行う情報交換を行う勉強会のような集まりでした。 次第に対象範囲を広げて物産會となりました。この活動は、学問の発展、国内資源の発掘と活用を促し、さらには産業の発展に貢献して、高価な輸入品依存を減らしたい幕府の財政政策とも合致して意義深いことでした。 今風に言えば薬品會は発展して、業界の展示会になり、オーバーな言い方ですが国際トレードフェとか博覧会になったというところでしょうか。常設展示をする今の博物館の源流ともいえます。 源内はこれまでの物産会の出品物の中から360種類の産物をまとめ「物類品隲」を刊行しました。 薬品会出品目録の例  1762年の第5回目の薬品會は東都薬品会と称した大規模な物産展で薬種はもちろん全国各地の珍しいものを集めて展示した。郷土の物品調査をし薬品会に他國(他藩)にない珍しい展示物を出すことは藩の産業振興のため地域の資源調査とも言えます。

1762年の第5回目の薬品會は東都薬品会と称した大規模な物産展で薬種はもちろん全国各地の珍しいものを集めて展示した。郷土の物品調査をし薬品会に他國(他藩)にない珍しい展示物を出すことは藩の産業振興のため地域の資源調査とも言えます。薬品会を主催する源内は、日本には海外の有用な物産と同じものか、その代替物が、埋もれているにちがいない。それを発見して、国産化できれば、地元には産業が興り、国は高価な輸入品を買う必要がなくなるので、國の利益になると考えていたようです。 こうした思いで湯島で1日限りで開いた東都薬品会には各地にいる弟子たちと協力者を動員して1300もの展示物を全国から集めたのです。 今回までの薬品會の出展品の中から360品を選んで詳細な説明をした解説本が1763年出版の「物類品隲」です。 この本には薬草の図鑑的説明はもとより、朝鮮人参の栽培法、砂糖の製法という産業技術も図入りで解説しており、薬品会への参加を契機として地元の資源調査を盛んにし、産業振興や技術の普及を促そうとする源内の事業家としての思いが込められています。 物類品隲のホルトノキの部分

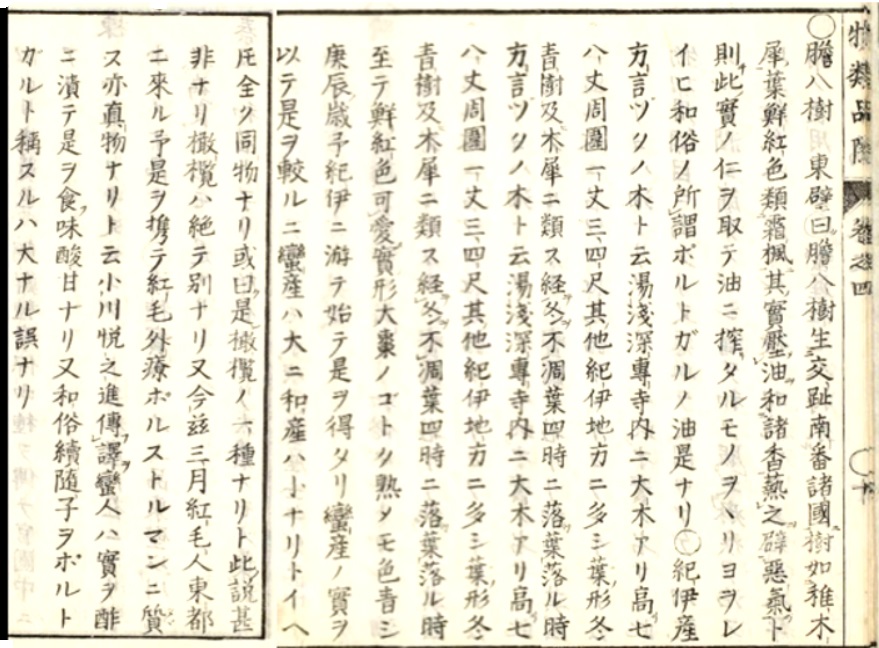

物類品隲には膽八樹の項にホルトノキが載っています。図は明らかにヅクノキを描いています。  物類品隲に出ている膽八香と膽八樹のぺージ 物類品隲に出ている膽八香と膽八樹のぺージ

-----------膽八香と膽八樹のまとめ------------------ 膽八香 篤耨香の附録に出ているとして、俗に言うにポルトガルの油の説明をしています。ポルトガルの油の効能は本草綱目にも書かれているとしてから、紅毛人カスハルが言ったことを挙げています。紅毛人は普通に食ベていること、紅毛人が持ってくることも説明しています。 膽八樹 中国の膽八樹についての説明を引用し、膽八樹は紀伊方言のヅクノキであると断定している。 果実の油ではなくて種の仁から搾った油を日本ではポルトガルの油というとなっている。 湯浅深専寺で見た木のことも書いており、紀伊地方に 多い、葉の型、年中紅葉して落葉すること、実は大棗のよう、熟しても緑色であること、外国産の実と比べると日本産は外国産より小さいが物は同じと記しています。 江戸に来た紅毛人の外科医ポルストルマンにこの実を見せて聞いたらポルトノキに違いないといった。小川悦之進は紅毛人は実の酢漬けを食べる、味は酢甘だと訳していることも書いています。 橄欖の一種だという人がいるがそれは間違いである。 續随子(ぞくずいし)をポルトノキというのは間違っていると書いている。 源内は紀州方言のヅクノキを本草綱目により膽八樹であることを確認し、さらにヅクノキの実を紅毛人の外科医ポルストルマンに見てもらってこれがオリーブであると確認してもらい。 ヅクノキは膽八樹であり蘭書にあるオリーブであると書きました。 KBの注: 膽八樹タンバジュ、(Eraeocarpus sp.)ホルトノキの仲間、これに日本のヅクノキをあてたのは良いですが、ヅクノキをオリーブの木に対応させた段階で間違えています。 橄欖 カンラン、(Canarium album)はインドシナ原産で果実を食べ種子からは油が採れるのでオリーブと間違えた。 續随子 ゾクズイシ、(Euphorbia lathyris)ホルトソウ(ホルト草)はトウダイグサ属の植物。 名前が同じなので間違えられたわけではなく、續随子の油をホルトガルと噓をついて売ったので、この草はホルトソウと呼ばれることになった。 ヅクノキが本草綱目にある膽八樹となったわけ 「篤耨香附録に出タリ」と「東壁日ク」が鍵です。 篤耨香の説明の中でホルトノキの名前の由来とその薬効に付いて書いています。 ポルトガルの油の効能は本草綱目にも書かれているとして、薬効は紅毛人カスハルが言ったことを挙げています。紅毛人は普通に食ベていること、紅毛人が持ってくることも説明しています。 東壁は本草綱目の著者李時珍です。源内は本草綱目の「膽八樹生 交趾 南蠻諸国樹 如稚 木犀 葉鮮紅色類霜楓 其實壓油和諸香爇之辟悪気ト」という時珍の記述を、(膽八樹はベトナムに産し、南方の外国に生え、若い木犀に似ている 葉は赤く、カエデのような色、実をつぶして油を採る。この油に他の香料を混ぜて邪気を払う)と読んで、油はオリーブ油、木は日本のヅクノキに対応すると考えたのです。 さらにヅクノキの実を紅毛人の外科医ポルストルマンに見てもらって、これがオリーブであると確認してもらっています。 ここで日本のヅクノキが漢語の膽八樹と結ばれ、膽八香はポルトガルとなり、膽八樹は日本名ヅクノキで、オリーブ油の木を意味するホルトノ木となり3本の木が繋がったのです。 (日本語)ヅクノキ = (オランダ語)ホルトノキ = (漢語)膽八樹 漢語でオリーブは 木樨欖(ボクセイラン)、油橄欖(ユカンラン)、洋橄欖(ヨウカンラン)、棕(椶)欖樹(ソウランジュ)、齊墩果(セイトンカ)、阿列布(アレツフ、音訳) です。( 「跡見郡芳譜外来植物図譜」) 膽八樹は漢語のオリーブと一致しません。どこかで間違っています。 ここからKBの妄想 源内さんが調べた本草綱目にはオリーブの記載がなかったのです。ヅクノキをオランダの本にあるホルトノキ(オリーブ)に当てるなら膽八樹しかなかったのです。 本草綱目でヅクノキが膽八樹にピタッとはまったので大喜びし、もう他のことは調べないで、多少の違いは無視して、 ヅクノキ=膽八樹=ホルトノキ=オリーブの木 を固く信じて突っ走ったということも考えられます。 もし、他の蛮書や漢籍でオリーブのことを調べることができたら、源内さんはズクノキをオランダの本にあるホルトノキ(オリーブ)にあてるのには疑問を持ったかもしれないですが、あの時代の本草学では限界があったったでしょう。 ここは妄想の妄想ですが、①ドドネウス本草書にオリーブの説明が詳しく書いてあり、それを源内さんは読んでいた。②源内さんは他の漢籍でオリーブのこと勉強していて、漢字でオリーブをどう書くかを知っていた。③ヅクノキは本草綱目にある膽八樹であると確信していた。以上3つに理由でヅクノキはオリーブとは違う植物であることを確認した。 ④本当のオリーブとは違うけれど、生えている所による違いということで、中国には中国に適応したオリーブがあってそれを膽八樹と書くのだとかなり無理な解釈をして、違いを承知のうえで膽八樹をドドネウスの言うホルトノ木に当てた。漢語の本当のオリーブを表す字を使わないのは、中國型に変化したオリーブということでここの所は苦しいが許してもらいましようと考えた。 ヅクノキをオリーブ油を採るホルトノキだと喜んだのは間違いだったのですが、後になっては、一度言ってしまったことは訂正できなかったということも有りかなと思います。 とにかく、ヅクノキを膽八樹にあてたのは正しかったですが、膽八樹はオランダの書物にあるホルトノキつまり本当のオリ―ブではなかったという話です。 平賀源内がヅクノキについて、ホルトノキ(本当のオリーブの木)と認めた失敗は現在にまで影響しています。 教訓も残してくれました。それは、一本の生きている木、一つの押し葉の植物標本があればこんな面倒は起きなかったわけで、標本がいかに大事かを示したことです。 妄想終わり。 源内説を引き継ぐ本草学者たち 平賀源内が膽八樹はズクノキでありオリーブ油を採るホルトノキと断定し物類品隲に書いたあと、江戸時代の終わりまでこの説に従う本草家が続きました。 平賀源内 物類品隲1763年にも矛盾があります。 紀州産物志では果実から油を採ると書いているが、物類品隲では種子の仁から油を採ると書いています。物類品隲のホルトノキの絵は葉が互生なのに対し、ドドネウス本草書のオリーブの絵では対生です。 (KBが無責任に想像すると、油搾りを実際にやってみて果肉からは油が採れなかったので、種子から採った油に変更し、種子から搾った油もオリーブ油と考えた。 葉の互生と対生については遠い国のことだからこれくらいは違うよと考えた。 前節で妄想したように膽八樹は本当のオリーブではないことは承知していた。) 源内の説明に疑問があっても源内説を引き継いでいる本草学者が続きました。 例えば 大槻玄沢 蘭説弁惑1799年 源内説を採用した 。ドドネウス本草書のオリーブの図を写している。 小野嵐山 重修本草綱目啓蒙1803-1806年源内説を採用している。葉が互生していること、油は種子の仁から取ることを書いている。 水谷豊文 物品識名1809年 源内説を採用している。 馬場佐十郎、大槻玄沢、宇田川玄真、など 厚生新編 1811年 膽八樹の油をオリーブ油とした。 岩崎潅園 草木育種(ソウモクソダテグサ)1818年 膽八樹の果実を搾って得られる油はオリーブ油の代りに使えると書いて、ホルトノキはオリーブの木とは異なることを認識していた。 源内説を引き継いだ事情ーーーKBの妄想 平賀源内説には、オリーブの木は葉が対生につくのに対してホルトノキは互生に付くこと、オリ-ブ油は果実から搾るのに対してホルトノキでは種の仁から油を搾るという明確な違いがあることに気づきながらも、江戸時代の本草学者は源内の説に従っていました。 本物のオリーブの木を見ればすぐに解ることですが、当時はオリーブの木はまだ日本に入っていません。 医療用の油と紅毛人の食用の酢漬け、塩漬けの果実しか現物につながる物はないし、紅毛人に聞く機会も少ないので、漢書や蘭書を読み、図を見て比較判定して先達の説に疑問を持つことも難しかったと思います。体を動かして現物に触って見ていて、何か違うと気が付いても源内大先生に伺うことは憚られます。ましてや説に異を唱えることはとんでもないわけです。 それでちょっとは変なところがあることに触れるが、静かに源内説に従ったかなとKBは思います。 妄想終わり。 オリーブの伝来 オリーブ油と塩漬けのオリーブ果実は安土・桃山時代に日本に来たポルトガル人宣教師が船用の食料として持って来たのが初めてと言われています。 日本にオリーブの木が入ったのは、蘭医林洞海が文久3(1863)年にフランスから苗を導入し、横須賀で栽培したのが確かなところです。一説には1700年代中ごろに長崎の崇福寺でオリーブに実が付いたという話もありますがはっきりしていません。 オリーブ栽培は明治政府の勧農局が1879年神戸市に開設した暖地植物試験地にフランスから輸入した苗木550本を試験用に植えたのが始まりです。 江戸時代最も影響力の大きかった本草学者小野嵐山 重修本草綱目啓蒙  小野嵐山 重修本草綱目啓蒙 小野嵐山 重修本草綱目啓蒙

KBの解釈 胆八香 油と木の性質の説明は物類品質と変わらないが、花は黄色で、竹柏(ナギ)の花に似ているとある。 地方名が多くなっている。シラキ九州、モウガシ薩摩、ハボソ伊豆、シイトギ阿波。 葉、花、果実には独自の観察は盛り込まれているが、源内の説を引いています。 續随子(ぞくずいし)の油をホルトガルの油と偽って売る者がいる。 續随子の油は麻油(胡麻油)のようなのに対してホルトガルの油は凝固して黄色いと説明があって、間違えてはいけないと述べている。 KB注)續随子は室町時代に日本に伝わったと言われ、種の油を薬用にしていた。ホルトの油と偽って売ったので續随子はホルトソウと言われるようになった。 源内説を覆す「遠西醫方名物考」 平賀源内が提唱した「ヅクノキ・ハボソ」=「ホルトノキ」=「膽八樹」=「オリーブ」という説は水谷豊文、大槻玄沢、小野蘭山らの江戸時代の著名な本草家によって追認され、広く知られるようになっていた。 そんなところに、1825年、源内説に疑義を唱える蘭医の本「遠西醫方名物考」が出版された。 著者は蘭医、蘭学者の宇田川玄真です。幕府に「蕃書和解御用」を命ぜられて、馬場佐十郎、大槻玄沢らと共にフランス語の「家庭百科事典」のオランダ語翻訳版を訳して「厚生新編」作成に携わった津山藩医です。 「遠西醫方名物考」で膽八樹はオリーブの木という説を否定した所

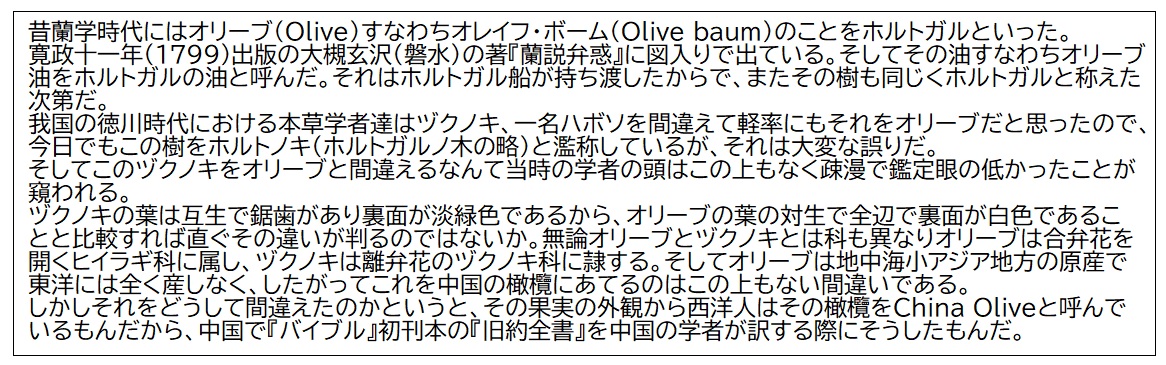

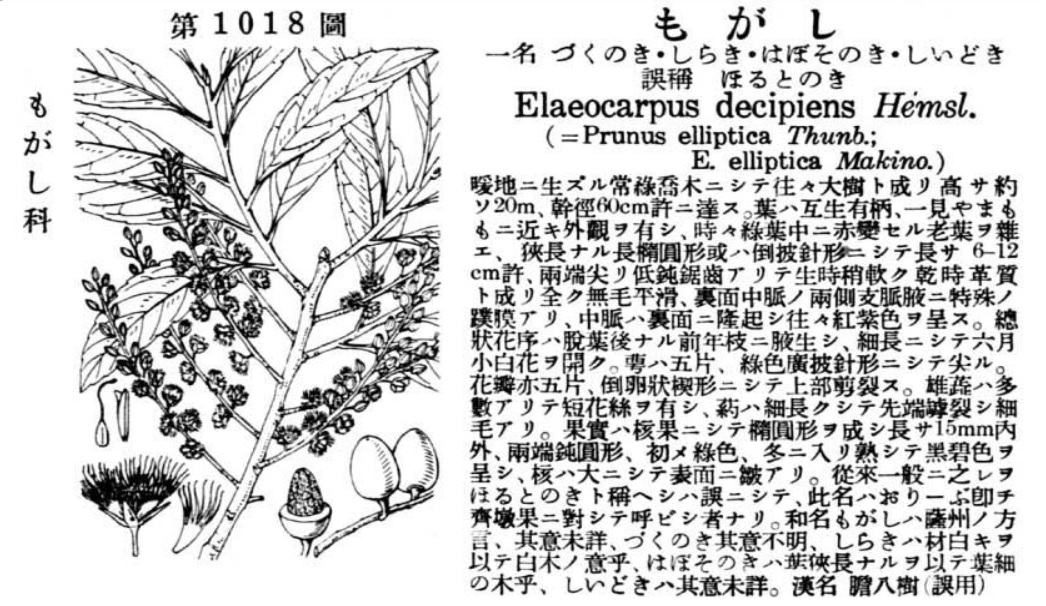

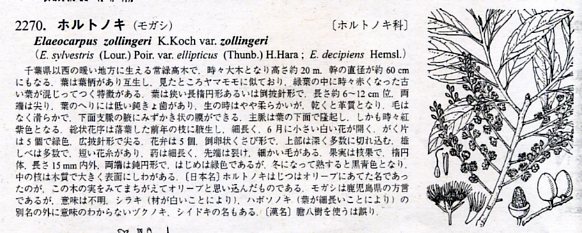

玄真は伊豆産の「ハボソ」の実物を蛮書(多分、家庭百科事典)の阿利襪(オレイフ)樹の記述と比較考察して、 樹葉花実の形は大体似ているが、オレイフの葉は対生し、紅色にならない、これに対してハボソは互生し、落葉するときは葉がみな鮮紅色になることを確認した。 また駿河の国と伊豆の国からハボソの熟した実と未熟な実を多数取り寄せて圧搾して搾り汁を調べた。 その結果、僅かにとれる搾り汁は渋くて、油は出なかった。火をつけても煮詰めてみても油気は無かった。 ということで、ハボソはオレイフでは無いことが分かった。 外国語訳にあるオレイフの野生種の一つなのか、生息地が異なるので実に油ができなかったのか不明であると考察した。 こうして、実物を観察して慎重に調べた結果をもとに (ヅクノキ・ハボソ=膽八樹)=オリーブの木という源内の説を否定した。 当時、日本にはまだオリーブの木は入っていなかったので、玄真はの実物は見ていないので、実物同士の比較はしていない。書物での比較と実験によって源内説を否定する結論を出している。 本草学から世界に通じる植物学へ 1828年シーボルトが伊藤圭介に贈った「日本植物誌」はトゥンベリイ(日本滞在は1775-1776)が日本の植物を初めてリンネ式に分類整理したものです。伊藤圭介はすぐに翻訳して、1829年に「泰西本草名疏」を出版した。「泰西本草名疏」によって、リンネ式の分類法は日本の本草学者の間に広く知られるようになった。西欧の植物学者との交流から、本草学は近代的植物学へと発展進化を始めた。 1877年に東京帝國大學理學部植物学教室ができ、欧米で植物学を学んだ若い日本人の学者が活動を始めました。日本の植物標本は充実され、海外の植物研究書も入ってきて、外国の植物との比較が容易にできるようになり、日本の植物に学名をつけて発表できるようになりました。明治時代の初めには尾張の本草学者伊藤圭介が教授になるとか、牧野富太郎らが若い研究者と共に活躍する時代になったのです。 こうした時代ヅクノキ、ホルトノキの研究はどうだったのかKBは不勉強につきわかりません。 ホルトノキについては、和名は”もがし”、”モガシ”、”ホルトノキ”が使われ、学名は研究者によって”Elaeocarpus dicipiens”や”Elaeocarpus sylvestris”のほかに変種名、 同義名が複数あります。 膽八樹は中国語の名は「杜英」、学名は”Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 1811”です。こちらも同義名が複数あります。 このモガシ、ホルトノキはいまだに分類に決着がついていないような変な木です。 牧野富太郎の日本植物図鑑を比べると、この辺りの事情を少し見ることができます。 牧野富太郎博士は怒っている (牧野富太郎 植物一日一題 ちくま学 芸文庫から「オリーブとホルトガル」のところを引用します。) 牧野富太郎はちゃんと日本名がある木をオリーブの木と間違えてホルトノキというのは植物学者としては許せないと怒っています。  前半の解釈

前半の解釈江戸時代の蘭学時代、オランダの本による知識で、オランダではオリーブ油はホルトガル人が持って来たので、油も木も一緒に「ホルトガル」と呼んでいました。 ここに、日本の江戸時代の本草学者たちは、ヅクノキ(一名ハボソ)をオリーブの木と間違えたまま、「ホルトノキ」と呼ぶようになった。しかし、ヅクノキはオリーブとはまったく異なる樹種です。専門的な知識があれば容易に区別できたはずだ。 この間違いは”当時の学者の頭がこの上もなく疎漫で”観察眼や研究の未熟さを露呈している。こんな恥ずかしいことは無いというわけです。 KBが思うには、実際に膽八樹はヅクノキと同じ属の木ですから、ヅクノキを膽八樹にあてたのは良かったわけです。漢語のオリーブの字に当てなかったのはちゃんと鑑定をした証拠なのか、間違えたのか、頼りにしていた漢籍、本草綱目にオリーブの記載がなかったことも考えると、ヅクノキを膽八樹を介してオリーブとせざるを得なかった。当時の国情も斟酌して「当時の学者の頭がこの上もなく疎漫」なんて、そうきつく言わないでもらいたいです。どうでしょうか。 後半の解釈 江戸時代の本草学者達はヅクノキ、一名ハボソをオリーブと間違えているが、葉が互生か対生か、葉の鋸歯の有無、葉の裏面の色を比較すれば違いはすぐに判ることだ。 「オリーブは地中海、小アジア地方の原産で東洋には全く産しない。したがってこれを中国の橄欖にあてるのはこの上もない間違いである。しかしそれをどうして間違えたのかというと、その果実の外観から西洋人は橄欖の実をChina Oliveと呼んでいるもんだから、中国で「バイブル」初刊本の「旧約全書」を中国の学者が訳す際にそうしたもんだ。」とあります。 この誤訳がそのまま日本に伝わり、オリーブを橄欖と呼ぶのです。 したがってオリーブを橄欖というのも正しくないというわけです。 「このことは植物学者の田代安定君がその誤謬を喝破している。 けれども今でも誤りから脱し切れずに文学者などは往々橄欖の語を使い、また坊間の英和辞書などでもよくOliveに橄欖の訳語が用いられている。 誠に学問の進歩に対し後れ返ったことどもで、日は最早や午に近く高う昇っているから早く灯火を消したらどうだ!」と結んでいる。 今は聖書の橄欖はオリーブと訂正されているそうです。私の持っている英和辞書は誤訳と書いてありました。 橄欖はオリーブではない 漢名の橄欖 カンラン(Canarium album)はカンラン科カンラン属でオリーブとはまったく違います。インドシナ半島から中国南部に分布して、果実はオリーブと似ているのでChina Oliveと呼んだ。実は大きめで生食もでき、種子の油を食用、薬用にします。 源内さんはちゃんと調べて、橄欖はオリーブではないと物類品隲に述べているので、牧野先生にしかられなくて良かったです。 オランダの本にあるホルトガルを中国語のオリーブにあてるなら「油橄欖」とか「阿列布」が適当です。そこを、膽八樹としたのは確信か間違いかわからないですが、オリーブの正しい漢字を当てなかった事は間違えて良かったと思います。 1956年の図鑑 増補版牧野日本植物図鑑

齊墩果のこと 齊墩果は今は別の木の名前なのでふれておきますと、 牧野富太郎の日本植物図鑑 1956年版のモガシの所でオリーブを齊墩果で使っていますが、オリーブの別名ではありますが、 エゴノキの別名でもあります。”Styrax japonica”で、エゴノキ科の落葉小高木で実は果皮に有毒なエゴサポニンを多く含み魚毒性があります。エゴノキの中国語名は野茉莉です。 KBの感想 平賀源内のころはヅクノキと並べて比較するオリーブの生きている木は国内に無かったから、本物のオリーブの木を見ることができなかったのです。誤認定をそう責めないでと思います。 牧野先生は 日本の名前があるのに変な名前を誤って付けるけるとは嘆かわしいことだ と言っていたのですが、誤った状態でヅクノキ=ホルトノキは生き残っています。 植物名は「ホルトノキ」が標準和名になり、ホルトノキ科、ホルトノキ属までができてしまいました。 牧野植物図鑑でさえも「ホルトノキ」が標準和名になっています。モガシは括弧つきです。 2008年の図鑑 新牧野植物図鑑

ちょっと図鑑を並べてみました 日本植物図鑑1940年 もがし もがし科 (1977年に復刻版が出版された。) 増補版牧野日本植物図鑑 1956年 もがし もがし科 原色植物大図鑑 村越三千男 補筆 牧野富太郎 1961年 ホルトノキ ホルトノキ科 原色牧野植物大図鑑 牧野富太郎著 本田正次編集 北隆館 1982年 モガシ ホルトノキ科 改定増補牧野新日本植物図鑑 1989年 ホルトノキ ホルトノキ科 新牧野植物図鑑 2008年 ホルトノキ ホルトノキ科 新図解牧野日本植物図鑑2024年 ホルトノキ ホルトノキ科 1989年の改定増補牧野新日本植物図鑑からはホルトノキになっています。 牧野先生の怒りはますます増幅しているかどうか聞いみたいです。

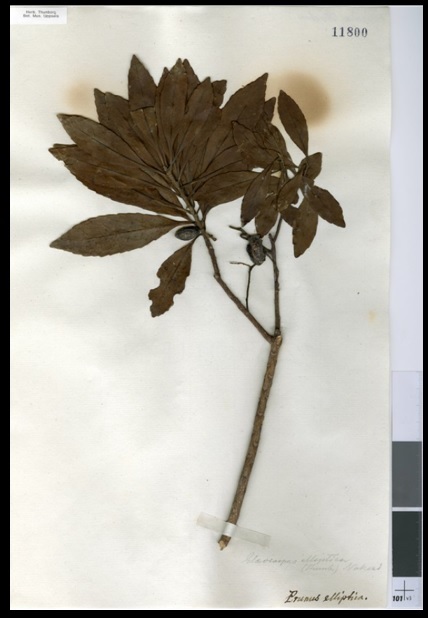

今はこんなことができるのです。 左の画像はスエーデン人トゥンベリイが日本にいた間に集めたホルトノキの腊葉標本の写真です。 国立科学博物館植物研究部とスエーデンのウプサラ大学進化博物館との共同事業でトゥンベリイが日本で集めた植物の腊葉標本のデータベースThunberg's Japanese Plantsが作られ公開されています。 250年近く前にトゥンベリイが集めた日本の植物標はスエーデンのウプサラ大学に保存されています。このデータベースはその全部830点と日本に寄贈された1点との合計831点について高解像度画像として関係する文字情報と共にまとめたもので、標本をスエーデンに行かなくても誰でも、何時でも、何処からでも参照できるようにして、植物の研究に役立てようと企画されました。http://cpthunberg.ebc.uu.se/ * 古文書の画像は 早稲田大学図書館の「古典籍総合データベース」と「国立国会図書館デジタルコレクション」から取りました。 * 古い資料を見ていると昔はポという発音がなかったのか難しかったのかホに訛っていることが気になりました。ちょっと国語辞書を見た所、「ポ」は外来語で多くあるのに「ぽ」のつく和語は少なかった。 * 地方名がこんなにある植物に出会ったのは初めてです。ここから一つを代表に選ぶとなるともめることでしょうね。ヅクノキ、ズクノキ、モガシ、シイドキ、モウガシ、ラキ、モガシ、ズク、ハボソ、トノギ <====== 続き無し ======> |