ナツメ

2020年4月1日、Apr02、May15修正

2020年4月1日、Apr02、May15修正日本語  ナツメ、棗、サネブトナツメ ナツメ、棗、サネブトナツメ中国語  無刺棗、棗、大甘棗、紅棗、酸棗 無刺棗、棗、大甘棗、紅棗、酸棗韓国語  대추나무、묏대추 대추나무、묏대추英語  jujube、chinese date、red date、 jujube、chinese date、red date、 indian date indian dateインド語  badara、beri、regu badara、beri、reguスペイン語  jujuba、azufaifo chino jujuba、azufaifo chinoフィリピン語 タイ語  phutsaa cheen phutsaa cheen ポルトガル語 イタリア語 ペルシャ語  学名 学名 科名 科名 属名 属名ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 日本に自生,帰化している植物の和名と学名を結ぶデータベースYListでは日本にあるナツメは5つあります。 ナツメ  広義 広義ナツメ  狭義 狭義 (広義のナツメの棘無し(inermis)の変種の意味です) (広義のナツメの棘無し(inermis)の変種の意味です)サネブトナツメ  (広義のナツメの棘のある(spinosa)変種の意味です) (広義のナツメの棘のある(spinosa)変種の意味です)ヤマナツメ  日本の標準名 日本の標準名 学名 Ziziphus jujuba Mill. var. jujuba 学名 Ziziphus jujuba Mill. var. jujubaイヌナツメ  日本の標準名 日本の標準名 学名 Ziziphus mauritiana Lam.インドナツメといって栽培 学名 Ziziphus mauritiana Lam.インドナツメといって栽培

夏に芽が出るから夏芽 落葉の10m位に育つ小木です。夏に芽が出るので夏芽という説がありますが、初夏6月にはもう花が咲いています。梅の実が無くなった後の夏に緑の実が着いているので夏梅との説明もあります。 学名のZiziphusとjujubeはどちらもナツメを指しています。元はペルシャ語のzazafunがギリシャ語zizyphon、ラテン語zizyphumと音が変化たものとの説明です。 世界中の熱帯から温帯に分布していてナツメ属の植物は39種が登録されています。 ナツメの原産地はヨロッパ南部からからアジアの東部ということではっきりとは言えない様です。基本種はZiziphus jujuba Mill.で、3つの変種と1つの品種が記録されています。

中国には多くの有名産地があり、多数の栽培品種が知られています。 日本でなじみのあるのはナツメとサネブトナツメです。しかし、学名通りに枝に棘があるのと、棘がないのとで区別するのはどうも怪しいです。 このサイトではこまかいこと無しでナツメとして扱います。それで、ナツメの外国語名は種類の区別、果実の名前か木の名前かが曖昧です。色いろと混ざっているはずですから要注意だと思っています。 日本には野生のナツメはなく、中国の栽培種のナツメが奈良時代以前に渡来したことは確かで、サネブトナツメは江戸時代1727年に中国から輸入された記録があります。 このあたりについては林学者廣野郁さんのホームページに詳しいです。 https://kinomemocho.com/sanpo_Ziziphus_jujuba.html  花は今年新しく伸びた枝の葉の付け根に6月から7月に黄緑色い5弁の小さな花を咲かせます。前年の古い小枝はジグザグに伸びています。曲がり角に棘が1つか二つ残っています。

花は今年新しく伸びた枝の葉の付け根に6月から7月に黄緑色い5弁の小さな花を咲かせます。前年の古い小枝はジグザグに伸びています。曲がり角に棘が1つか二つ残っています。

ナツメの花の径は7mm、花弁のように見えるところは萼片で花弁は小さくて、スプーン型で雄蕊の後ろに付いています。中心の黄色く丸いところは花盤と言い直径4mmほどでした。 新しく伸びた枝は軟らかいので垂れ下がって実が着いています。 売るために栽培するような果樹ではなく庭先に植えるというような扱いで、あまり見かけません。 岐阜県には明治40年頃に各所でいくらか棗の収穫があったことが記録されています。 今でも飛騨地方の高山市には栽培があり、「棗の甘露煮」は郷土料理です。 10月には生の棗を朝市や道の駅で時々、売っています。 福井県には昔、棗村があったという事から、福井市の棗地区ではナツメを特産品にしようと栽培しています。 9月になると果実の緑色のつるつるの表面が段々茶色になって熟してかてかに輝いています。台風でも来ると落ちますが、放っておくと皺しわになって葉が落ちても枝に着いています。

果実の形は長球形、球形、洋ナシ形と色々ですし、大きささもいろいろあります。 左画像の大きい実は長さ3cm、太さ2.5cm重さ10g、中央の球形の実は直径2.7cm重さ5g、右の小さい実は直径1.5cm重さ1g位でした。 右画像の縦に切った実は長さ3.5cm太さ2.3cmあり重さ10g、種子は茶色で両端が突き出た紡錘型、長さ2.5cm、太さ8mmで重さは0.5g位でした。 食べた感じ 熟すと表皮の緑色は次第に赤茶色になります。 熟し初めの食感は味のないリンゴの様ですが、水分は少なくぱさぱさしています。味は酸味が無くて、甘味は弱くさっぱりしています。茶色で両端が尖った紡錘型の硬い種が1つ入っています。 食べごろの実が充実して重さのあるものは皮ごと食べます。果肉はしゃきしゃきして甘く、汁気はないですが、いける味です。香りは思い出せません。後で少し苦い感じがしました。 熟しすぎて軟らかくなったものはネチャネチャ感がありうまくはなかったです。表皮は丈夫で口に残りました。 味覚攪乱ー甘味を消す ナツメの新鮮な葉を噛んでジュースを口内に行き渡らせてから葉の残骸を吐き出して、飴を舐めると甘味を感じなくなり、まるで石を舐めている感じになります。10分もすれば、味覚はもとに戻ります。 何かの役に立つのかどうかは知らないですが、面白いですから機会があったら試してみると良いですよ。 これは、ナツメの葉に含まれる「ジジフィン」という成分が舌の甘味を感じるところ「甘味受容体」を一時的にブロックするためです。この働きは砂糖にだけではなく、ステビアやサッカリンの甘味も感じなくするそうです。 他にも甘味をブロックするという植物があります。 それは熱帯のつる性の植物ホウライアオカズラです。葉に含まれる成分は「ギムネマ酸」と言い、ジジフィンよりも強力に甘味をブロックします。 KBはケンポナシの葉も甘味を感じなくすると何かで見たので、試したのですが判らなかったです。 酸味を甘味に変える味覚攪乱物質もあります。 すでにこのホームページで取り上げているミラクルフルーツの「ミラクリン」です。酸っぱいものを甘く感じさせるミラクリンは甘味受容体に強く結合するのだそうですから、ナツメとミラクルフルーツを同時に試したらどうなりますか、KBは一度試してみたいものです。どなたか試した人いませんか。 間違えないで  ナツメとナツメヤシは違う植物ですが、ナツメの乾燥果実はナツメヤシの乾燥果実であるデーツ(dates)と見たところよく似ています。

ナツメとナツメヤシは違う植物ですが、ナツメの乾燥果実はナツメヤシの乾燥果実であるデーツ(dates)と見たところよく似ています。

お土産に頂いたエジプト産のデーツは砲弾型で長さ2-3cmで太さ2cm、重さは6-11gありました。ヘタの付いているのもありました。 ナツメは10月末に筑波山山麓の人家で採取したものです。生の果実は長さ2cm、太さ1.5cmで重さ2-3gでした。乾燥して皺しわになったものは1gでした。 デーツの味は干し柿を連想させる食味で、大きくて食べ応えは棗より格段に上等です。 ナツメヤシは中国語でナツメからの発想で名付けていて、棗がついています。 椰枣(ヤシのナツメ)、波斯枣(ペルシャのナツメ)、伊拉克枣(イラクのナツメ)、海棕、海枣、枣椰子、仙枣 、番枣と言った具合です。 椰枣干が乾燥したヤシの実-いわゆるデーツです。 红枣干や紅棗干がデーツに対応する乾燥ナツメです。 漢方薬 収穫したナツメ果実を一度日干しにしてから蒸して、また日干しにしたものを大棗(たいそう)といい 漢方でよく使われる生薬で強壮、利尿、鎮痙、鎮静などに使います。 漢方薬の甘麦大棗湯(かんばくだいそうとう)、葛根湯(かっこんとう)、補中益気湯(ホチュウエッキトウ)、小柴胡湯(ショウサイコトウ)の成分の一つです。 大棗は薬としてだけではなく中国の医学に基づいた健康料理の材料の1つとして、中国や韓国の薬膳で使われています。 民間伝承薬 日本では、お茶にして飲むと咳が止まるとか寝つきがよくなるなど。 フィリピンでは、樹皮と葉の煎じて赤痢と下痢の薬とします。根は煎じて下剤とします。 カンボジアでは、樹皮を赤痢や歯肉炎の薬、葉をつぶして傷の薬とし、乾燥完熟果実は下剤、去痰薬とします。 アフリカのアンゴラでは果実を煮出して熱冷まし、根の粉末を潰瘍と傷の薬にし、樹皮や根の汁を飲んで下剤、外用して痛風とリュウマチの薬とします。 スキンケアの化粧品にも使われています。 エチオピアでは実を使って魚を麻痺させるそうです。(そうして魚を捕る?) 歌に詠まれたナツメ 万葉集には2句あり、ナツメが伝わっていた証拠です。その一つ。  玉掃 苅来鎌麻呂 室乃樹 與棗本 可吉将掃為 長意吉麻呂 巻16-3830 玉掃 苅来鎌麻呂 室乃樹 與棗本 可吉将掃為 長意吉麻呂 巻16-3830 作者: 長意吉麻呂(ながのおきまろ) 作者: 長意吉麻呂(ながのおきまろ) 読み: 玉掃(たまばはき)、刈(か)り来(こ)鎌麻呂(かままろ)、むろの木と、棗(なつめ)が本(もと)と、 読み: 玉掃(たまばはき)、刈(か)り来(こ)鎌麻呂(かままろ)、むろの木と、棗(なつめ)が本(もと)と、 かき掃(は)かむため かき掃(は)かむため 意味: 玉掃(たまばはき)を刈(か)って来なさいよ、鎌麻呂(かままろ)さん。むろの木と、棗(なつめ)の 意味: 玉掃(たまばはき)を刈(か)って来なさいよ、鎌麻呂(かままろ)さん。むろの木と、棗(なつめ)の 木の下を掃除(そうじ)するために。 木の下を掃除(そうじ)するために。 注 :「玉掃」はキク科のコウヤボウキ(高野箒)、「むろの木」はヒノキ科のネズミサシ(鼠刺し) 注 :「玉掃」はキク科のコウヤボウキ(高野箒)、「むろの木」はヒノキ科のネズミサシ(鼠刺し)俳句では初秋の季語です。  長い棗 円い棗も 熟しけり 長い棗 円い棗も 熟しけり 河東碧梧桐 河東碧梧桐

天空の 一枝引き寄せ 棗もぐ 天空の 一枝引き寄せ 棗もぐ 篠原一秋 篠原一秋

丹精な なつめに秘めた 飛騨の味 丹精な なつめに秘めた 飛騨の味 奥田白虎編:川柳歳時記 奥田白虎編:川柳歳時記 敦煌の十字路 どこも 棗熟れ 敦煌の十字路 どこも 棗熟れ 松崎鉄之介 松崎鉄之介

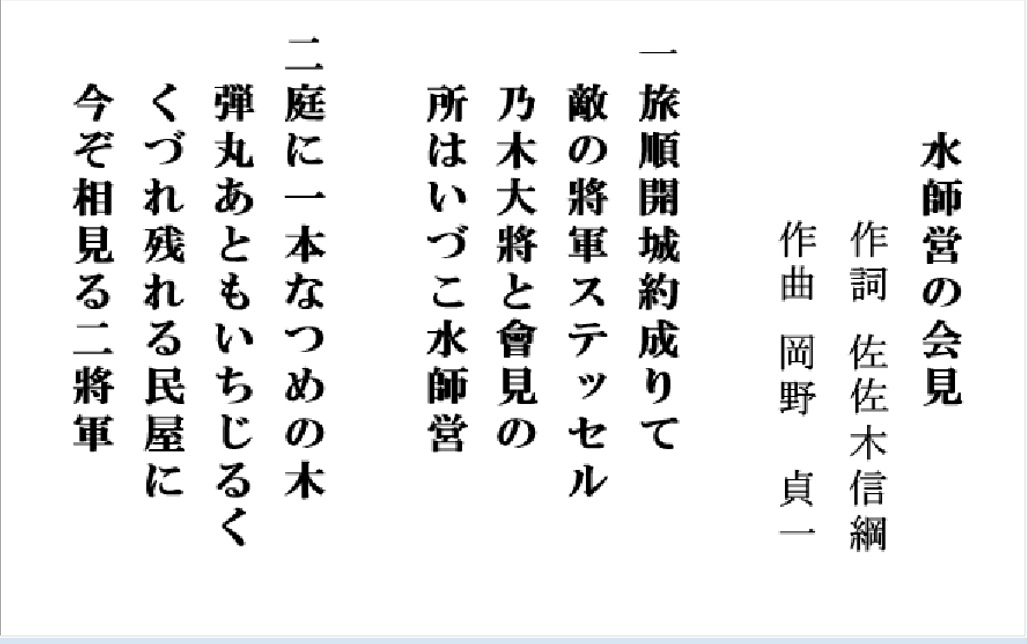

乃木碑前 誰が植えたか 棗の木 乃木碑前 誰が植えたか 棗の木 棗熟れ 偲ぶ日露の 戦かな 棗熟れ 偲ぶ日露の 戦かな おしゃべり日記俳句 おしゃべり日記俳句  小学校5年生の時(昭和13年)の唱歌に「水師営の会見」という歌を習いました。 小学校5年生の時(昭和13年)の唱歌に「水師営の会見」という歌を習いました。童謡に「あの子はたあれ」作詞 細川雄太朗 作曲 海沼実 発売昭和16年(1941年)があります。  あの子はたあれ たれでしょね なんなんなつめの 花の下 あの子はたあれ たれでしょね なんなんなつめの 花の下 お人形さんと 遊んでる かわいい美代ちゃんじゃ ないでしょか お人形さんと 遊んでる かわいい美代ちゃんじゃ ないでしょかこの童謡については池田小百合の”なっとく童謡・唱歌 海沼實作曲の童謡”に戦時中の事情が書かれている。 http://www.ne.jp/asahi/sayuri/home/doyobook/doyo00kainuma.htm#anokohataare  乃木大将と水師営の会見 乃木大将と水師営の会見

お隣の90歳を超えたお婆さんは小学校で習ったとのことで「リョジュンカイジョウヤクナリテ」と水師営の会見をおしまいまで歌うことができます。 2番の歌詞にナツメの木が出て来るので、明治38年(1905)に日露戦争終わり乃木大将とステッセル中将が会見を行った水師営の棗の木写真を探したところ、右端に幹にえぐれた様な傷のある木が写っている画像を見つけました(国立国会図書館ウェブサイト)。 7番の歌詞にはステッセルが乃木大将に馬を贈ったと歌われています。その馬を繫いだ木がこれと(KBは確信しています)。 唱歌「水師営の会見」は水師営の会見の翌年(明治39年)、佐佐木信綱により文部省「尋常小学校読本」のために作詞され、岡野 貞一により作曲されて、明治43年(1910)に「尋常小学校唱歌」に収められ、その後は大正2年と昭和8(1933)年発行『新訂尋常小学唱歌-第五学年用』、太平洋戦争中の昭和17(1942)年発行『初等科音楽(四)』に採用され、長いあいだ歌い続けられました。 佐佐木信綱はこの写真を見ながら詩をつくったのではないかとKBは想像しています。 この話により現在、大連の観光地である水師営や日本の乃木大将に縁のある神社や建物には水師営の棗の子孫という棗が植えられています。 作曲の岡野貞一は今でも歌われている童謡「故郷」や「春の小川」の作曲者です。岡野貞一は旧制中学の校歌をたくさん作曲しており、中学から引き継がれた高校では今でも歌われています。 ナツメ続きはここ メールアドレス |