ハヤトウリ 2022年2月6日

日本語  ハヤトウリ ハヤトウリ中国語  佛手瓜 佛手瓜韓国語  차요테 차요테英語名  chayote chayoteネパール  इस्कुस इस्कुस インド  சௌசௌ சௌசௌスリランカ  චව් චව් චව් චව් ビルマ  ဂေါ်ရခါး ဂေါ်ရခါး ベトナム  su su su suタイ  สควอชชโยเต้、 ชะโยเต้ สควอชชโยเต้、 ชะโยเต้ マーイシア  labu siam labu siamインドネシア フィリピン  sayote sayoteシンガポール オーストラリア ハワイ  pipinola pipinolaスペイン語  chayote chayoteメキシコ  chayote chayoteブラジル  chuchú chuchú出会い 日曜の朝市の日本人の八百屋にハヤトウリが積んであり、ブラジルではシュシュと言うことが分かった。シュシュの巻ヒゲは、おひたしにして食べるとうまいよと教えてもらった。 洋ナシ形の変なウリ ハヤトウリは新大陸の熱帯産ウリの仲間の多年生つる植物です。 熱帯では高地の涼しいところでも育ちます。 日本では一年草ですが、暖地では冬に地上部が枯れても根は生き残って翌年の春にはまたつるが伸びてきます。 KBの住んでいる辺りでは根も枯死します。 つるは良く茂り、立木や垣根に巻き蔓で絡みついて藪を作ります。夏に花を咲かせ、果実は10-11月が収穫期になります。

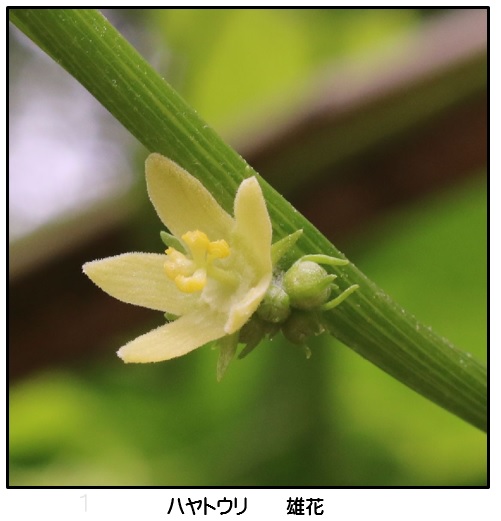

ハヤトウリは同じ蔓に雄花と雌花を着ける雌雄同株です。雄花は直径1.5cm位の花を数個が集まってつけるのに対して、雌花は一個一個つきます。花は直径3cm位で果実形の子房は長さ1.5㎝、幅1cmもあり目立ちます。 秋になると押しつぶした洋ナシ型の、大きさが500gから1㎏になる大きな実をたくさんつけます。 朝市で売っていたのは200gから300g位の重さでした。画像2  果実は薄緑色で、凸凹としわがあって、浅い縦方向の溝があります。

果実の先の溝から種が少し頭を出していることもありますし果実の中で発芽して芽や根を出すのもあります。

果実は薄緑色で、凸凹としわがあって、浅い縦方向の溝があります。

果実の先の溝から種が少し頭を出していることもありますし果実の中で発芽して芽や根を出すのもあります。切ってみると中には白い果肉に埋もれて大きくて扁平な種が1つ入っているだけです。  画像1の実の大きさは高さ13cm、幅10cm、厚さ8cmありました。重さは400gでした。

画像1の実の大きさは高さ13cm、幅10cm、厚さ8cmありました。重さは400gでした。品種は色々あり、色、形、大きさ、トゲの有無、表面の凸凹の程度で区別されます。 薄く切って炒めて食べた印象は未熟のカボチャかズッキーニのような感じでした。 種の皮は果肉に比べて硬く中の”天神様”にあたる所の胚乳はデンプンを含んでいて食べられます。 試しに胚乳を茹でて食べた所、いくらか甘味があり、あまり香りがなく軽く茹でたジャガイモのようでサクサクした歯ごたえでした。 根はデンプンをためてイモを作るとのことだったので、試しに枯れた株の根を掘ってみると、こぶの付いた直径3cmほどのゴボウのような根が1mくらい横に伸びていてイモらしくはなかったです。1年草では生育期間が短くてイモはできないようです。 原産地 ハヤトウリの原産地はメキシコと言われていますが、地理的には遺伝的多様性の高いことからメキシコ南部かグアテマラとみられます。  栽培化はこの辺りで始まったとみられ、中央アメリカの先住民のアステカ族や他の民族は古くから利用していた野菜です。

栽培化はこの辺りで始まったとみられ、中央アメリカの先住民のアステカ族や他の民族は古くから利用していた野菜です。コロンブスがアメリカ海域に来た後、カリブ海に進出したスペイン人はメキシコに来て、1521年にアステカ帝国を滅ぼしてメキシコをスペインの殖民地としました。これによりヨーロッパ人はハヤトウリを知ることとなり、スペイン人はハヤトウリを熱帯の各地の植民地に伝えました。 ハヤトウリのスペイン語の”chayote”はナワトル語(スペイン人が来た頃のアステカ人の言葉)の”chayohtli”(棘のあるカボチャという意味)をスペイン語に取り込んだものです。 ハヤトウリの伝搬 新大陸と旧大陸の間で生物やヒトの往来が盛んになった、いわゆる”コロンブス交換”の時代になるとハヤトウリは世界中の熱帯に伝わり、18世紀にはカリブ海の国々はもちろんブラジル、アフリカに伝わって栽培されるようになっています。 フィリピンには16世紀以降のフィリピンとメキシコ間の”ガレオン貿易”時代に持ち込まれた野菜の一つと考えられます。 スリランカには1884持ち込まれています。マレイシでは1886年に栽培されています。 しかしハヤトウリは今でもローカルな野菜で、トウガラシ、カボチャ、ズッキーニのような人気はありません。 日本への伝来 熱帯の野菜 岩佐俊吉著(農林水産省熱帯農業研究センター)によると 「大正5年(1916)頃、鹿児島県日置郡永吉村(現日置市吹上町永吉)の矢神氏が米国から持って来て試作したものを、鹿児島市の男爵島津隼男氏がその数個を貰いうけて試作したところ、1本に300個以上も結実したので、その有望性を鹿児島園芸談話会に紹介した。 これを大正7年(1918)同会々長の玉利喜造博士が薩摩隼人にちなみ、隼人瓜と命名して宮内省へ献上した。 その後大正13年12月(1924)、米国務省から白色種2個が興津の園芸試験場に導入され、以後この白色種が多く普及し、さきの緑色種はむしろまれになって今日に及んでいる。」 ということで、日本には大正時代に最初に鹿児島に入った新しい野菜です。  あまり作られていない野菜で、農家の庭先の垣根に藪を作って茂っていたり、小さな棚からたくさんぶら下がっているという感じの、いわゆる庭先の野菜です。

あまり作られていない野菜で、農家の庭先の垣根に藪を作って茂っていたり、小さな棚からたくさんぶら下がっているという感じの、いわゆる庭先の野菜です。熱帯アメリカ原産の野菜なので、日本では一年草ですが、暖地では冬に地上部が枯れても翌年の春にはふたたびつるが伸びてきます。KBの住んでいる辺りでは1年草です。 ハヤトウリを農場栽培しているところは沖縄、鹿児島、宮崎、高知など暖かい地方にあるようですが、多くは自家用栽培で農産物直売場とか道の駅で売られています。生産量はわずかです。 食用部位は果肉で、若芽、巻ヒゲ、タネ、根のイモを食べることには関心がもたれていません。

|