マコモ

2017年3月27日 2020年8月7日修正

2017年3月27日 2020年8月7日修正日本名  マコモ、真菰、コモ、菰 マコモ、真菰、コモ、菰中国名  菰、蒋、茭 菰、蒋、茭韓国名  줄 줄ベトナム タイ  namai nam namai namマレイシア 英語名  manchurian wild rice、 manchurian wild rice、 wild rice、water bamboo wild rice、water bamboo学名  Zizania latifolia Turcz. Zizania latifolia Turcz.科名  イネ科(Poaceae) イネ科(Poaceae)属名  マコモ属(Zizania) マコモ属(Zizania)道の駅で見つけた マコモの食用部分は実なら果実に近いですが、変形した茎、マコモダケを取り上げます。 果物歳時記の番外の逸品です。 2012年の10月、道の駅「オアシスおぶせ」に寄ったとき、細い筍か、トウモロコシの茎かアスパラガスのようなモノが売られていました。初めて見た物なので聞いたところ、「休耕田で作るマコモダケという野菜でこれから町の特産品にする。油炒めにして食べるとうまいよ」との話でしたので、試しに一袋200円で買ってきました。 マコモダケとマコモタケ両方の呼び方があります。ここではKBの好みで以下マコモタケに統一して書きます。 水辺に生える草  マコモはアシやガマの穂と同じように水のある川辺、湿地や沼地に生えているイネ科の多年草で、葉は根元から出て背の高い茂みを作ります。

アシに比べるとマコモの葉は柔らかい印象です。夏を過ぎると穂を出して、バラバラな感じで長い芒のある実をつけます。殻を取ると赤黒く細長い種が入っています。

マコモはアシやガマの穂と同じように水のある川辺、湿地や沼地に生えているイネ科の多年草で、葉は根元から出て背の高い茂みを作ります。

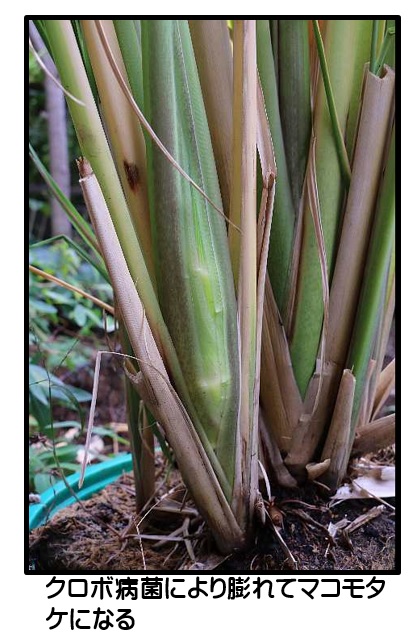

アシに比べるとマコモの葉は柔らかい印象です。夏を過ぎると穂を出して、バラバラな感じで長い芒のある実をつけます。殻を取ると赤黒く細長い種が入っています。マコモはシベリア東部から日本の北海道から九州、沖縄さらに台湾、中国、インドシナの水湿地に生える草で、世界には4種類があります。東アジアの他には北アメリカの東部に3種が生育しています。 日本:江戸時代マコモの実を食べた マコモの葉を神事に使い敷物を作ることは古くからやっていますが、子実を食べる習慣は今では残っていません。 実を食べることについては稲作以前の縄文時代の遺物から食料とされていた事がわかっています。 江戸時代中頃の「和漢三才図会」には雕(彫)胡米、菰米、茭米、と書き飢饉の歳には食料に当てるとありますから、緊急食糧の扱いです。 江戸時代の終わり頃の赤松宗旦と言う下総出身の医者は利根川の中流から下流までを歩いて「利根川図志」と言う本を書きましたが、そこに真菰を食べるとの記述があります。宗旦先生は実際に食べてどうだったか、宗旦先生の感想が無いのは残念ですが、部分引用します。 種本は「崙書房 口訳利根川図志 巻5 P7 根山神社」と「岩波文庫 利根川図志 P268」「国会図書館デジタルコレクション 西遊詩草2巻」です。 「根山神社 北須賀村の門河 牛頭天王を祭る。 鳥の猟の第一の場所、このあたり沼に真菰が多い。水鳥は真菰の実をこのんであさるものである。 マコモの実は、麦のようなもので、人もこれを食べる。詩仏西遊詩草に云う」 と書いて、詩仏の詩を引用しています。 『美濃国今尾村足立氏の宅にて菰米(こべい)を食べる。 菰米が書物に著されるのは屈原より以下、唐宋の詩人に及びその美味をいう者が多い。 わが邦においてはまだこれを賞する者のあるのを聞かない。 わたしがこれをたべるのは今日が初めてであるので、因って一首の絶句を作りそのことを記す。 淡於蕎麦香於稷 真味初知在水郷 非向君家留竹枝 一生不信有菰粱 (菰米一名菰粱)』 (北須賀村は印旛沼の近く、現在の成田市北須賀。 詩仏は大窪詩仏という江戸末期の医者で、諸国を回った漢詩人) 江戸時代には利根川下流の水郷地域でも真菰の実を食べることはあっても珍しい事だったのでしょうね。 明治5年刊の「殖産略説」は美濃国有尾村の菰米飯炊方、菰米団子製法を記しています。 江戸時代の税の一つに”池役”と言って、水草や真菰 などを採取して生活に利用できる池に対して課した役米があったそうです。 菰米を食べる習慣は江戸時代の末にはあったが、すでに常食ではなくなり、葉の利用だけに関心が残り今に伝わっていると言う事でしょうか。 中国:古代の食用穀物の一つ 中国でも古くは重要な食料であってマコモの種実を指す字はいろいろあります。例えば菰米、菰粱、雕胡米、蒋实、雁膳です。六穀の一つとして常用穀物の扱いでした。 紀元前の漢の時代から魏晋の頃には食料として書物に記録があります。唐の時代の詩にも出ていますが、その後は食料としての重要性は減り、13世紀の宋の時代以降は飢饉の時に食べる程度になり、常用穀物としての価値はなくなりました。代わりに野菜としてマコモタケを採るために栽培するようになったというわけです。薬としてのマコモは古くから今に至るまで使われています。 アメリカ:マコモの実は健康食 現在、実が食用にされるのは北アメリカに自生するアメリカマコモ(Zizania aquatica L.)です。英語名はワイルドライス(wild rice)ですが、米を生産する稲とは違いマコモの一種です。 北アメリカの五大湖の辺りに住む先住民のオジブワ族はマヌーミン(manoomin)と呼んでいます。彼らは古くから、マコモの茂みにカヌーで入って、カヌーに穂を引きこんで、棒で実を叩き落として収穫し食料としていました。 今でも、アメリカでは感謝祭の七面鳥の丸焼き料理の時に、腹に詰める具材の1つとしてマコモの実(ワイルドライス)を使いますが、昔食べていた記憶がいまに引き継がれていると言うわけです。 最近では、自然健康食への関心の高まりから低カロリー、高センイ、高たんぱくと言う栄養特性ためにスローフード運動でワイルドライスが注目され、自生するマコモから実を採集したりアメリカマコモを水田で栽培している所があります。 マコモタケは黒穂病菌が作る クロボビョウキンと言う菌に感染したマコモは穂を作らないので、種子を作りません。花芽は水面から出たところで膨らんで柔らかい肉質の茎になって筍のような奇形になります。これがマコモタケです。クロボ病菌はキノコやカビのような菌類の一つです。この菌に取り付かれた植物は穂が変形して黒くなるので黒穂病というわけです。 マコモに取り付いてマコモタケを作るクロボ病菌は(Ustilago esculenta P. Henn)です。 トウモロコシにクロボ病菌(Ustilago maydis)がつくと子実がこぶ状に膨れて黒くなり雌穂から飛び出していわゆる「おばけ」になります。 麦や他の植物にもそれぞれ固有のクロボ病菌があります。

マコモタケは野菜

クロボ菌が寄生したマコモの芽が育って柔らかく太く膨らんだところを竹の子と見立てると真菰筍、きのこと見れば真菰茸です。どちらの見立てでもマコモタケと言い野菜として食べます。 適期に収穫した物は肉質の膨らんだところは白くてみずみずしいですが、収穫期が過ぎると黒い胞子が作られて斑点となり水分は少なくなり食用には向かなくなります。新鮮なマコモタケは軟らかでくせが無く、生のトウモロコシのような甘い微かな香りとほのかな甘味があり新鮮なタケノコのような感じです。KBはヤシの芽の柔らかいのを連想しました。乾燥するとスカスカになります。 日本に自生するマコモはクロボ菌に感染しても、茎が肥大しないのでマコモタケは小さく、黒色の胞子を早く作るので、食用には向きません。そんなわけでしょうか、10世紀の日本の薬草や植物の事を書いた本には、菰の実と菰角(こもづの)の記載がありますが、菰の新芽を食べるとかマコモタケを食べる事にはふれていないです。 江戸時代の本「利根川図志」には菰米を食べることは書いてありますが、 マコモタケは載っていません。 昭和9年の秋田県の農業書では台湾、中国のものだが、日本でも湿田で栽培できるとしています。昔はマコモの芽やマコモタケは食べなかったか、食べたとしても小規模でローカルなものだったと、KBは考えています。 マコモタケは1980年代になって注目されていますが、現在日本で栽培されている食用のマコモタケを作るマコモは台湾か中国からもたらされたものです。 それらをもとに農業試験場で研究されて千葉早生、一点紅、白皮、石川など色々な系統が選定されています。 中国ではマコモタケは菰菜、高笋、菰筍、茭筍、茭白、菰手、茭蔬と書きます。紀元前2-3世紀の辞典には書かれています。3-4世紀にはマコモタケを菰の茎に生ずるキノコとして説明されています。 唐、宋の時代には野菜として栽培していますが、多く生産されたわけではありません。 中国の古い本草学の本ではマコモの新芽を菰菜と茭白として春の野菜とし、大きくなった芽(マコモタケ)を菰首として秋のマコモの産物に区別しているものがありますが、今は両者ともマコモタケの意味で使われています。 栽培が盛んになったのは華南地方で1950年代になってからです。中国の最大産地は上海の青浦区で、1987年には10万トンほど生産されています。代表的な栽培品種としては夏、秋に収穫する青練茭、5から6月に収穫する小発梢があります。 台湾、ベトナム、タイ、ラオス、カンボジアなどのアジア各地で栽培されていますが、インドシナ半島やマレイシアへは中国人が伝えたと見られています。 トウモロコシのおばけ メキシコにはトウモロコシがクロボ菌に感染して肥大した所いわゆる"おばけ "の料理があります。 トウモロコシ黒穂病菌に感染したトウモロコシの実をウイトラコチェ(Huitlacoche、Cuitlacoche)と呼んで食用としています。英語ではトウモロコシのキノコ(corn mushrooms)というわけです。味は「メキシコのトリュフ」と称賛されているそうです。 真菰墨 マコモタケが食用適期を過ぎて成熟して黒い胞子を作ったものから真菰墨(マコモズミ)作ります。この真菰墨はマコモタケの黒くなったところを集めて乾燥させてから粉砕してふるい分けして胞子だけを集めたもので黒色から茶褐色の細かい粉です。昔は真菰墨を顔料として眉墨などに用いられていました。 「和漢三才図会」には眉墨に好適だとあり、真菰の茎根を焼いて作った灰を油と練ってデキモノの痕や禿に塗ると毛が生えてくるとの怪しそうな記述もあります。 黒色顔料として真菰墨を漆塗りに使うことは江戸中期と末期に始まったもので、高岡漆器の皆朱塗(かいしゅぬり)、鎌倉彫では古色付け、香川漆器の象谷塗りの乾口塗り(ひくちぬり)という技法で使われています。 現在も、僅かですが漆工芸用の真菰墨を作るめにマコモが栽培されています。 真菰墨を使う鎌倉彫作品作りに集中した彫刻家が、真菰墨の埃(真菰のクロボ病菌の胞子)に何年間も続けて毎日長時間接したことで、咳が続き、体調を崩し真菰墨によるアレルギー肺炎と診断され、治療後真菰墨を棄て、 自宅兼作業場を徹底的に掃除をして真菰墨に接しないをようにしたら発症しなくなったと言う医学報告があります,日呼吸会誌 45(4),2007。 真菰墨はお歯黒にも使われたとインターネットには出てきますが、真菰墨を歯にどうやって定着していたのかわかりません。鎌倉時代には鉄の化合物(酢酸第一鉄)と五倍子粉(タンニン酸)の反応で歯を染めていますから、真菰墨の出番はいつだったのか本当にあったのかどうかKBは疑問視しています。 古代より生活に密着している葉の利用 マコモは、かつみ、はながつみ、ふししば、こもがや、こもぐさ、かつぼ、ちまきぐさ、とかいろいろの名前で呼ばれて漢字は真菰、菰、薦が対応します。 葉を編んだ敷物は莚(むしろ)、薦(こも、敷物とマコモの両方の意味があります)、雨具として蓑、帽子として笠、菰枕(こもまくら)、菰靴(こもぐつ)、食べ物を包むのにも使われています。 今でも神社の飾りやお祭りでマコモが使われます。KBの住んでいる地方では昔は、お盆のとき仏壇の前に敷く盆茣蓙は真菰で作り、真菰の縄に赤いホオズキをぶら下げました。今はホームセンターから買って来ます。ナスやキュウリで牛と馬を作るように、マコモを編んで作った精霊馬を供える所があります。 最近はコンバインで稲刈りをするため長い稲わらが手に入らず、稲わら代わりに真菰の葉を使うこともある様です。 詩歌に詠まれたマコモ 詩歌に読まれたマコモはたくさんあります。 古いところでは、「古事記」の允恭天皇の所で妹の衣通姫を恋して寝てしまった軽太子の歌に刈薦が出ています。 笹葉に 打つや霰の たしだしに 率寝てむ後は 人は離ゆとも 愛しと さ寝しさ寝てば 刈薦の 乱れば乱れ さ寝しさ寝てば 笹の葉にあられが音を立てる。そのようにしっかりと共に寝た上は よしや君は別れても。いとしの妻と寝たならば、刈り取った薦草のように、乱れるなら乱れれてもよい。 寝てからはどうともなれ。 --武田祐吉 訳註 角川文庫 万葉集にもいくつか詠われています。 苅薦(かりこも)の 一重を敷きて さぬ(寝ぬ)れども 君としぬ(寝)れば 冷(さむ)けくもなし 読人知らず 万葉集・巻11、2520 平安時代には 真菰刈る淀の澤水雨ふればつねよりことにまさるわが恋 紀貫之、古今和歌集 12巻、587 江戸時代 水深く利(とき)鎌鳴らす真菰刈 (蕪村,1716-1783) 明治からは夏の季語で多くの句がありますので、行事に関係した句も選んでみました。 真菰負ふて真菰を出でぬ真菰刈 正岡⼦規 真菰笠潮来と書けば匂ひけり 後藤⽐奈夫、花匂ひ、1982年 この真菰神の蓆を編むとかや 室賀杜桂 刈りに来し沼の真菰も盆のもの ⽯井とし夫 ふんばれる真菰の⾺の肢よわし ⼭⼝⻘邨 マコモの栽培はここ

|