花と番外編

花と番外編

イランイラン

2020年7月24日、修正7月28日

2020年7月24日、修正7月28日

日本語 イランイラン イランイラン

マレイ語 kenanga kenanga

インドネシア kasar, kenanga kasar, kenanga

バリ島 sandat sandat

フィリピン ilang-ilang ilang-ilang

タイ karadanga karadanga

ビルマ語 sagasein sagasein

ベトナム cây công chúa cây công chúa

インド apurva champaka apurva champaka

フランス語 ylang ylang ylang ylang

ポルトガル語 cananga cananga

スペイン語 alangilán alangilán

英語名 ylang ylang ylang ylang

中国語 依蘭、加拿楷、香水樹 依蘭、加拿楷、香水樹

学名 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson

科名 バンレイシ科(Anonnaceae) バンレイシ科(Anonnaceae)

属名 イランイランノキ属(Cananga) イランイランノキ属(Cananga)

香水?木の名前

イランイランといえば高級香水で有名です。香料の採れる木や花よりも、花から採れる香油に注目される植物です。

一つの名前で植物全体を指すだけではなく、関心のある部分に注目して花、果物、生産物を示すのはよくあることです。そんなわけで、KBの果物歳時記もごちゃまぜで扱っています。

イランイランについては木の名前をilang ilang として、香水をylang ylangと区別するようです。繰り返し語なので間にハイフォン-を入れ繋ぐ表記もあります。

熱帯アジアの産

熱帯アジアの産

自生状態ではインドから熱帯アジアのインドシナ半島、マレー半島、インドネシアとフィリピンの島々からニューギニアとオーストラリアのクイーンズランド北部に分布します。村の周りや二次林に見られます。

原産地は東南アジアのインドネシアからフィリピンとみられていますが、明らかではありません。

今は世界各地の熱帯地方において栽培されています。

台湾には1902年にフィリピンから苗が輸入されています。

左の画像はアメリカ、マイアミのフェアチャイルド熱帯植物園の画像をインターネットから引用したものです。

木は高さ10m以上に育ちます。葉の付いた長い小枝は垂れ下がる傾向があります。花は一年中咲くようですが、場所によっては寒暖の気温の差とか乾期と雨期といった季節的変化に応じて咲いています。

筑波実験植物園の温室で見た木は7mくらいの高さで、上の方に葉が見えます。花は見えないですが、朝、温室に入ったときの香りとねじれた枯れた黄色の花弁が落ちているので花が咲いたと分かります。

富山の植物園で見たのは丁度良い高さに咲いていました。

花の直径10cmくらい、萼片は長さ4cmくらい、花弁の長さ5cmくらい、最大幅は1cmくらいで黄緑色に伸びた細長い花弁は11枚-13枚ありました。

図鑑の説明では花弁は6枚となっていますから、KBの見たのは八重咲の種類の様です。

イランイランの花の中央の直径1cmくらいの所に雄蕊雌蕊が集まっています。中央に雌蕊の柱頭が集まり、外側に短い雄蕊に付いた多数の葯が取り巻いています。

花弁が開いて花が咲いても始めは緑色をしていますがしだいに黄色味が強くなり、花弁が長くなってねじれて垂れてヒラヒラします。黄色くなってしおれかける頃の夜に香りが強くななります。

変種チャボイランイラン 変種チャボイランイラン

背丈が3メートルくらいにしかならない矮性のチャボイランイランという変種があり、これは庭木としてよく鉢植えされます。筑波実験植物園の温室で見たチャボイランイランは高さ2.6mほどでしおれた花弁の長さは8cmありました。

ふつうの大きくなるイランイランでも花から香料を採るために栽培する場合には、作業しやすいように剪定して背丈を2mくらいにして枝を横に伸ばしています。

そっくりさんクロボウモドキの話 そっくりさんクロボウモドキの話

クロボウモドキは初島住彦さんが1973年に西表島で見つけたもので、日本ではただ一種のバンレイシ科の植物として新種(学名 Polyanthia liukiuensis Hatsusima)として発表したのですが、別の人は花がイランイランそっくりなのでイランイランノキと鑑定しました。しかし雄蕊の先についている花粉の袋、葯を調べたところ、イランイランとは異ることが判り、最初の発表が正しいとなりました。

新しい分類では現在の学名は Monoon liukiuense (Hatus.) B.Xue et R.M.K.Saundersとなっています。

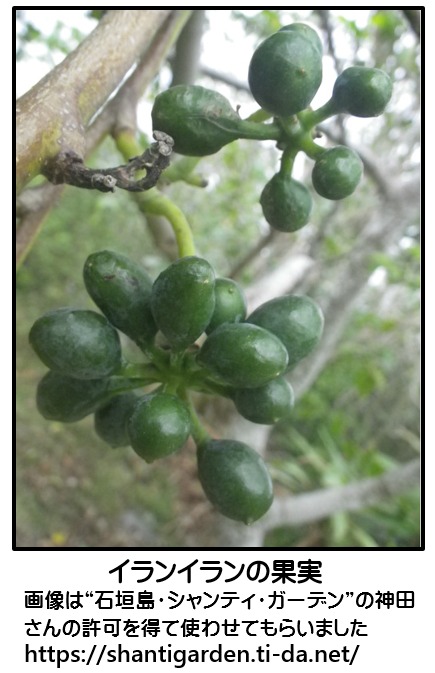

果実の写真は石垣島の神田さんの農場の物を使わせてもらいました。大きさは長さ2.5cm、太さ1.5cmくらいの長球形で太い軸に12、3個が固まってついています。熟すとちょうど黒オリーブみたいな形と大きさとなります。

油性の果肉に包まれて茶色の平らな種が入っています。

熟した果実は食べてもおいしいものではないようです。酸味とか渋味がありビャクシンのような香りを感じることもあるようですが害はなさそうです。

バンレイシの仲間には食べておいしい香りのよい果物が多いのですが、イランイランは花の香りを楽しむところで止めておくのがよさそうです。

KBはまだ試していませんのでどなたか味見したら様子を教えてくださるとありがたいです。

名前の由来

名前の由来

学名の属名の所Canagaはインドネシアやマレイシア、フィリピンで使われているタガログ語圏で共通しているkenangaに由来します。odorataは良い匂いがするの意味です。

ylang-ylangまたはilang-ilangはフィリピンでの呼び名です。

語原に関しては、ilangは"wilderness"なので「荒れ地」とか、ilangをilanと見て”rare”なので「数少ない」と解釈して、木の自然の生息地をほのめかしているとの説がありますが、木の説明としてはすっきりしません。

イランイランを「花のなかの花」、「花の花」とするのは権威のあるブリタニカ百科事典に"flower of flowers"と出ています。これに対して誤訳との指摘があります。タガログ語で解釈できなくても、フィリピンの言葉は100もあるそうですからよく調べれば良い解釈が見つかるかもしれません。

KBには、シンガポール植物園の園長をしたI.H.Burkillの説明が一番すっきりします。「"ylang-ylang"という名前は、3つか4つのフィリピン語で使われている。花びらが垂れてひらひらする様子から、旗めく物を意味すると言われている。」というものです。

フィリピンの伝説ではilangは美しい娘の名前として出てきます。

ルソン島のマニラの南にあるカヴィテ州にはYlangYlang川が流れています。

右のWikimedia Commonsの写真はフィリピンで撮られたものです。

伝承薬と利用

イランイランの香りのよい花は悪霊を払うと考えられていて神への供物にし、花をつなげた飾りを神像にかけて飾ったり、女性が首にかけます。花は髪に匂いを付けたり、衣類に匂いを付けるのに使います。

イランイランの花で香りをつけた水や油は化粧に使います。

媚薬として珍重され新婚夫婦のベッドの上にイランイランの花を散らす風習があります。

花は薬として虫刺され、蛇咬まれ、皮膚のかゆみ、炎症、腫れ物、痛風の治療に使います。

樹皮は疥癬の薬、胃の薬、歯痛や片頭痛の薬になります。

木材は耐久性が弱いので建築用材ではなく家具やろくろ細工に使い、樹皮は叩いて繊維でロープを作ります。

アロマセラピー

イランイランの花の香りの陶酔作用は、身心のストレスを除き気持ちをリラックスさせるので、アロマセラピーでは重要アイテムです。

花のエッセンシャルオイル(精油)はアロマセラピーでは鎮静、緊張緩和、血圧降下、抑鬱、性的不満の治療に使用されます。

マッサージにはイランイランのエッセンシャルオイルで香り付けしたココナツオイルが使われます。

ヨーロッパにイランイランが伝わった頃、イギリスでは、「髪の毛の成長」に使用するオイルの成分の1つだったそうです。

ただしランイランの強い香りは気分が悪くなったり頭痛を引き起こす場合があるそうです。

<====== 続き 2ページ目あり======>

シャネルNo.5 マリリンモンロー 乙女伝説

Copyright 1998 All Reserved by Kiyomi Kosaka

メールアドレス 花と番外編目次

花と番外編目次 果物歳時記トップへ

果物歳時記トップへ

|